Der Lauf des Mondes

Zu Beginn des Monats ist der Mond ein Objekt für die zweite Nachthälfte. Am 1. Mai steht er im Schützen. Am nächsten Tag zur Mittagszeit ist das Letzte Viertel erreicht. Unser Erdtrabant wandert danach weiter durch die Sternbilder Steinbock, Wassermann und Fische, bis wir am Morgen des 7. Mai die Mondsichel, rund eine halbe Stunde nach Mondaufgang, zum letzten Mal über dem Osthorizont sichten können. Am 10. Mai ist dann schließlich auch die Neumondphase erreicht. Beobachter in Australien und im Pazifik können an diesem Tag eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachten.

Nur einen Abend nach Neumond, am 11. Mai, können wir die schmale Mondsichel dicht über dem westlichen Horizont aufspüren. Am 12. Mai befindet sich unser stiller Begleiter nur 2 Grad südöstlich des Riesenplaneten Jupiter im Sternbild Stier. An den Folgeabenden durchläuft der Mond nacheinander die Sternbilder Zwillinge und Krebs, bis wir am Abend des 18. Mai den zunehmenden Halbmond in der Nähe von Regulus im Löwen beobachten können. Am Abend des 22. Mai steht der Erdtrabant zwischen Saturn und dem Hauptstern Spika in der Jungfrau. Am 25. Mai befindet sich der Vollmond nahe bei Antares im Skorpion. An diesem Abend findet auch eine Halbschattenfinsternis des Mondes statt, die aber nicht auffällig ist.

Nach der Vollmondnacht durchläuft der Mond nacheinander die Sternbilder Schlangenträger, Schütze und Steinbock und ist danach überwiegend in der zweiten Nachthälfte zu beobachten. Am letzten Abend des Monats ist wieder das Letzte Viertel im Sternbild Wassermann erreicht.

Die Planeten

Der innerste Planet unseres Sonnensystems Merkur kommt am 11. Mai in eine obere Konjunktion zur Sonne und steht mit unserem Zentralgestirn am Taghimmel. Er steht zu diesem Zeitpunkt direkt hinter der Sonne. Danach entfernt er sich schnell in östlicher Richtung, so dass wir versuchen können, ihn im letzten Monatsdrittel in der Abenddämmerung tief über dem Westhorizont aufzuspüren. Er steht am 25. des Monats in der Nähe von Venus und am 27. Mai in der Nähe von Jupiter, die ihn an Glanz überstrahlen. Am 23. Mai geht der ‑1,0 mag helle Merkur um 22:27 Uhr Sommerzeit unter. Bis zum Monatsende verspäten sich die Untergänge des flinken Planeten auf 23:07 Uhr. Die Helligkeit geht auf nunmehr ‑0,4 mag zurück.

Venus wechselt am 4. Mai vom Sternbild Widder in den Stier. Ihr östlicher Winkelabstand zur Sonne nimmt bis zum Monatsende auf 17 Grad zu. Sie taucht dann schließlich Ende Mai am Abendhimmel auf und steht dann knapp über dem westlichen Horizont und in der Nähe von Merkur und Jupiter, so dass sich eine interessante Dreierkonstellation in der Abenddämmerung ergibt. Am 25. Mai begegnet sie Merkur. Am 28. Mai steht unser Schwesterplanet nur 1 Grad nördlich von Jupiter. Im Teleskop ist ein 10 Bogensekunden großes Venusscheibchen sichtbar, das zu 96% beleuchtet ist. Am 1. des Monats geht die Venus um 21:16 Uhr unter. Ende Mai verschwindet der Planet bereits um 22:40 Uhr Sommerzeit unter der westlichen Horizontlinie.

Mars stand im Vormonat in Konjunktion zur Sonne. Der rote Planet wandert vom Sternbild Widder in den Stier und vergrößert langsam seinen westlichen Winkelabstand zu ihr. Leider reicht es noch nicht für eine Morgensichtbarkeit unseres Nachbarplaneten.

Der zum Ende des Monats ‑1,5 mag helle Jupiter im Sternbild Stier wird von der Sonne eingeholt und verschwindet schließlich in der Abenddämmerung. Ab dem 25. Mai benötigt man schon ein Fernglas, um Jupiter dicht über dem Horizont aufzuspüren. Im Juni steht der Riesenplanet schließlich in Konjunktion zu unserem Zentralgestirn. Am 12. des Monats befindet sich die schmale Sichel des zunehmenden Mondes bei Jupiter. Am 28. Mai holt auch die Venus Jupiter ein, so dass die beiden Planeten, zusammen mit Merkur, in der Abenddämmerung sichtbar sind. Das allabendliche Wechselspiel der drei Planeten kann im letzten Maidrittel dicht über dem Nordwesthorizont verfolgt werden. Die Untergänge von Jupiter verfrühen sich spürbar. Am 1. Mai geht der Riesenplanet um 23:44 Uhr unter. Am 31. Mai versinkt er bereits um 22:18 Uhr Sommerzeit unter den Horizont.

Saturn, im Grenzgebiet der Sternbilder Waage und Jungfrau, stand im Vormonat in Opposition zur Sonne, ist die gesamte Nacht über sichtbar und dominiert im Mai den Nachthimmel. Am 14. des Monats überschreitet er die Grenze zur Jungfrau. Die Helligkeit sinkt leicht von anfangs 0,1 mag auf 0,3 mag. Sein Ringdurchmesser bleibt mit 44 Bogensekunden aber nahezu konstant. Die Untergänge des Riesenplaneten verlagern sich von anfangs 5:56 Uhr auf 3:54 Uhr Sommerzeit.

Uranus wandert weiter rechtläufig durch die Fische und kann sich immer noch nicht aus den Strahlen der Sonne am Morgenhimmel befreien. Deshalb bleibt der 6,2 mag helle grünliche Planet auch im Monat Mai noch unsichtbar.

Neptun, im Sternbild Wassermann, steht zum Monatsende 90 Grad westlich der Sonne. Aufgrund der flachen Ekliptiklage am Morgenhimmel und seiner Helligkeit von 7,9 mag reicht es aber noch nicht für eine Morgensichtbarkeit über dem südöstlichen Horizont.

Der Zwergplanet (134340) Pluto kann im Sternbild Schütze als 14,1 mag heller Lichtpunkt aufgefunden werden. Er befindet sich in den frühen Morgenstunden tief im Südosten und ist ein Objekt für große Teleskope. Erst Anfang Juli erreicht der Zwergplanet die Opposition zur Sonne.

Helle Kometen und Planetoiden

Der zirkumpolare Komet C/2011 L4 PANSTARRS bewegt sich in diesem Monat weiter in Richtung Norden durch die Sternbilder Kepheus und Drache. Die Helligkeit geht von anfangs 7,5 mag auf 9,5 weiter zurück, so dass der Komet immer noch ein lohnendes Objekt für kleine und mittlere Teleskope ist. Am 7. Mai begegnet PANSTARRS dem 10,7 mag hellen Planetarischen Nebel NGC 40 im Kepheus. Am 13. Mai zieht der Komet dicht an dem 3,2 mag hellen Stern Gamma Cephei vorbei, der die Spitze der Kepheusraute markiert. Am 28. Mai erreicht der Schweifstern mit 85,2 Grad noch seine größte nördlich Deklination.Zur Sichtbarkeit des Kometen gibt es in meinem Blog einen ausführlichen Artikel mit einem Infoblatt zum kostenlosen Download.

Der Komet C/2012 F6 Lemmon war zunächst auf der Südhalbkugel der Erde zu sehen und wandert nun rasch nordwärts, so dass er in der zweiten Maiwoche auch von unseren Breiten aus am Morgenhimmel sichtbar wird. Er bewegt sich in dieser Zeit vom Sternbild Fische in die Andromeda und ist mit einer Helligkeit von 7 mag bereits in Ferngläsern und kleinen Teleskopen sichtbar.

Der kurzperiodische Komet 29P/Schwassmann-Wachmann bewegt sich im Grenzgebiet der Sternbilder Jungfrau und Wasserschlange und zeigt mitunter Helligkeitsausbrüche, die ihn auf bis zu 10 mag bringen kann.

Der Zwergplanet (1) Ceres wechselt zu Beginn des Monats vom Sternbild Fuhrmann in die Zwillinge und kann bei Einbruch der Dunkelheit noch in Ferngläsern aufgespürt werden. Die Helligkeit beträgt im Mai konstante 8,1 mag. Am 1. Mai geht der Zwergplanet um 2:13 Uhr Sommerzeit unter. Am 31. Mai verschwindet Ceres bereits um 0:55 Uhr unter der westlichen Horizontlinie. Am 30. Mai kann Ceres nur 4 Bogenminuten entfernt vom 5,0 mag hellen Stern 65 Geminorum aufgefunden werden.

(4) Vesta, im Sternbild Zwillinge, kann ebenfalls noch zu Beginn der Nacht im Westen in lichtstarken Feldstechern und kleinen Teleskopen aufgefunden werden. Ihre Helligkeit beträgt 8,4 mag. Die Untergänge verfrühen sich von anfangs 1:02 Uhr auf 23:53 Uhr Sommerzeit.

Asteroid Nr. 6 Hebe wandert am 20. Mai vom Sternbild Schlangenträger kommend in den Kopf der Schlange. Am 23. Mai kommt der Asteroid schließlich in Opposition zur Sonne und erreicht eine Helligkeit von 9,6 mag. Damit ist der Himmelskörper die gesamte Nacht über zu sehen. Zu Beginn des Monats beträgt die Helligkeit bereits 9,9 mag. Am 1. des Monats geht Hebe um 3:07 Uhr durch den Meridian. Bis zum 31. Mai verfrühen sich Kulminationszeiten auf 0:38 Uhr Sommerzeit.

(14) Irene kann im Grenzgebiet der Sternbilder Haar der Berenike und Löwe aufgefunden werden und beendet in diesem Monat ihre Oppositionsperiode. Die Helligkeit sinkt von anfangs 9,4 mag auf 10,2 mag zum Ende des Monats. Anfang Mai steht der Asteroid um 22:24 Uhr im Meridian und sinkt um 5:52 Uhr Sommerzeit unter die westliche Horizontlinie. Ende Mai steht Irene bereits um 20:34 Uhr im Süden. Ihr Untergang erfolgt um 3:37 Uhr.

Meteorströme

Zwischen dem 19. April bis 28. Mai sind die Eta-Aquariden (auch Mai-Aquariden genannt) sichtbar. Ihre maximale Aktivität ist zwischen dem 5. und 6. Mai zu erwarten. Unter optimalen Bedingungen sind bis zu 60 Meteore pro Stunde sichtbar. Diese Anzahl wird in unseren Breiten allerdings nicht erreicht, da sich der Radiant kurz vor Beginn der Morgendämmerung in Horizontnähe aufhält und sich gegen 1:30 Uhr sogar noch unter dem Horizont befindet. Durch den niedrigen Radiantenstand zeigen die Sternschnuppen, die mit 66 km/s in die Erdatmosphäre eindringen, sehr lange Leuchtspuren. Eine südliche Position, z.B. auf den Kanarischen Inseln oder besser auf der Südhalbkugel der Erde, ist für die erfolgreiche Beobachtung dieses Meteorstroms unabdingbar. Der abnehmende Mond stört kaum, da er erst später am Morgenhimmel als dünne Sichel erscheinen wird. Der Ursprungskörper der Mai-Aquariden ist kein geringerer als der Komet 1P/Halley!

Vom 3. bis 14. Mai sind die Eta-Lyriden sichtbar, deren Radiant sich rund 8 Grad nordöstlich von Wega befindet. Der Ausstrahlungspunkt der Eta-Lyriden befindet sich die ganze Nacht über dem Horizont und besonders in den Stunden nach Mitternacht hoch an unserem Himmel. Das schwach ausgeprägte Maximum wird in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai erwartet. Dann sind rund 3 Meteore pro Stunde sichtbar, die mittlere Geschwindigkeiten von 43 km/s zeigen. Der abnehmende Mond stört die Beobachtung nicht. Als Mutterkörper der Eta-Lyriden gilt der Komet C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock, der im Mai 1983 an der Erde vorbei zog.

Der Ausstrahlungspunkt der wenigen Sternschnuppen der Anthelionquelle wandert im Monat Mai aus den Sternbildern Waage und Skorpion in das Sternbild Schütze. Mit 30 km/s handelt es sich dabei um eher langsame Meteore.

Der abendliche Fixsternhimmel

Im Norden

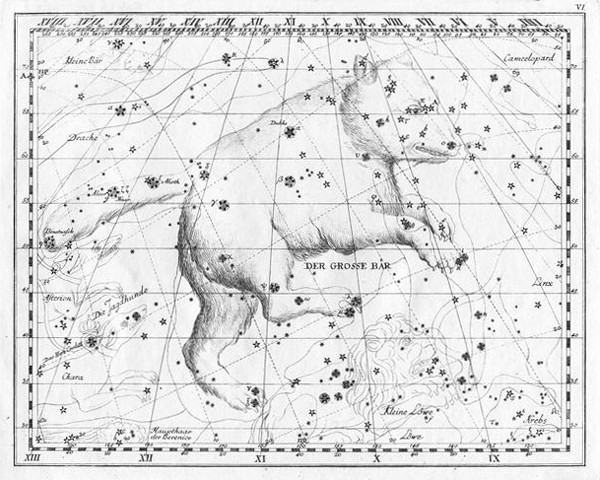

Zu unserer Standardbeobachtungszeit hat der Große Bär, der im Volksmund auch als Großer Wagen bekannt ist, seine höchste Stellung im Zenit gerade überschritten und wird im Laufe der Nacht langsam wieder in Richtung Nordwesthorizont herabsteigen. Die beiden hinteren Kastensterne des Wagens fünfmal verlängert zeigen genau auf den Polarstern, der die Nordrichtung angibt und gleichzeitig den letzten Deichselstern des Kleinen Bären markiert. Der Wagenkasten des Kleinen Bären befindet sich nun fast in seiner höchsten Stellung über dem Nordhorizont. Das Sternbild Drache, das sich entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn um den Kleinen Bären herumschlängelt, steigt ebenfalls immer höher. Das Sternbild Kassiopeia, auch als „Himmels W“ bekannt, durchläuft gerade ihre untere Kulmination und befindet sich dicht über dem Nordhorizont. Zwischen Polarstern, Drache und Kassiopeia befindet sich noch das Sternbild Kepheus.

Niedrig im Nordwesten können wir noch die nördlichen Ausläufer des Sternbild Perseus erkennen. Weiter westlich funkelt die gelblich leuchtende Kapella im Sternbild Fuhrmann langsam vor sich hin. Oberhalb von Perseus und Fuhrmann stehen die nur aus schwachen Sternen bestehende Giraffe und ein Teil des unscheinbaren Sternbilds Luchs. Auf der anderen Seite vom Nordpunkt sind dicht über dem Nordosthorizont die Sterne der Eidechse ebenfalls kaum zu erkennen.

Im Osten

In Richtung Osten sind schon einige typische Sternbilder des kommenden Sommers aufgegangen. Genau im Osten, in mittlerer Höhe über dem Horizont, entdecken wir das unscheinbare Sternbild Herkules. Rechts oberhalb vom Herkules funkelt das Halbrund der Nördlichen Krone und noch weiter höher das Sternbild des Bärenhüter, mit dem hellen und orange gefärbten Hauptstern Arktur. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich das Sternbild des Drachen.

Niedrig im Nordosten kann man schon das Sommerdreieck erkennen, dass aus den hellen Sternen Wega in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler gebildet wird. Der Hauptstern des Adlers ist aber gerade erst aufgegangen und es bedarf einer sehr guten Horizontsicht, frei von Dunst, um ihn dicht über dem Horizont zu entdecken. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ostpunktes im Südosten ist auch der Schlangenträger mit der Schlange schon vollständig über dem Horizont erschienen.

Im Süden

Der Süden wird immer noch von einem Großteil der Frühlingssternbilder dominiert, in dem sich auch die reichen Galaxienfelder des Frühlingshimmels befinden. Das Sternbild Jungfrau, mit ihrem hellen und weiß erscheinenden Hauptstern Spika, hat gerade die höchste Stellung im Süden eingenommen. An der Grenze zum Sternbild Waage steht auch der Ringplanet Saturn. Oberhalb der Jungfrau entdecken wir das Sternbild Bärenhüter mit seinem hellen Hauptstern Arktur. Weiter östlich vom Bärenhüter steht die Nördliche Krone und westlich vom Bärenhüter das unscheinbare Sternbild Haar der Berenike. In mittlerer Höhe im Nordwesten entdecken wir auch den mächtigen Löwen.

Das Sternbild Großer Bär befindet sich noch hoch über unseren Köpfen. Dabei zeigt die Deichsel des Großen Wagens auf die unscheinbaren Jagdhunde. Wir gehen nun wieder vom Sternbild Jungfrau aus: Unterhalb der Jungfrau hat der westliche Teil der Wasserschlange, der Becher und der Rabe den Meridian schon längst überschritten und bereiten sich langsam aber sicher zum Untergang vor. Dicht über dem Südosthorizont erkennt man schon die Waage und ein Teil des Sternbilds Skorpion. Darüber steht der Schlangenträger mit dem Kopf der Schlange.

Im Westen

Im Westen verschwinden nun auch die letzten Sterne des Winterhimmels. Prokyon im Sternbild des Kleinen Hund steht wahrscheinlich schon zu tief über dem Horizont, um ihn sicher erkennen zu können. Deutlich auffälliger sind die beiden Sternenketten der Zwillinge, mit den beiden Hauptsternen Kastor und Pollux. Im Nordwesten sinkt nun auch das Sternbild Fuhrmann, mit der hell leuchtenden Kapella, immer tiefer zum Horizont herab. Oberhalb von Zwillinge und Fuhrmann befinden sich der unauffällige Luchs und die westlichen Teile des Sternbilds Großer Bär, mit Kopf und Vorderpfoten des Bären.

Das auffälligste Sternbild in dieser Himmelsregion ist der in halber Höhe im Südwesten stehende Löwe. Rechts unterhalb des Löwen sind die Sterne des Krebses schon etwas schwieriger auszumachen. Darunter, nahezu parallel zum Horizont, erkennen wir noch einen Teil des Sternbilds Wasserschlange.

Weitere, ausführlichere Informationen zum aktuellen Sternhimmel gibt es auf der Seite Sternhimmel.

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…