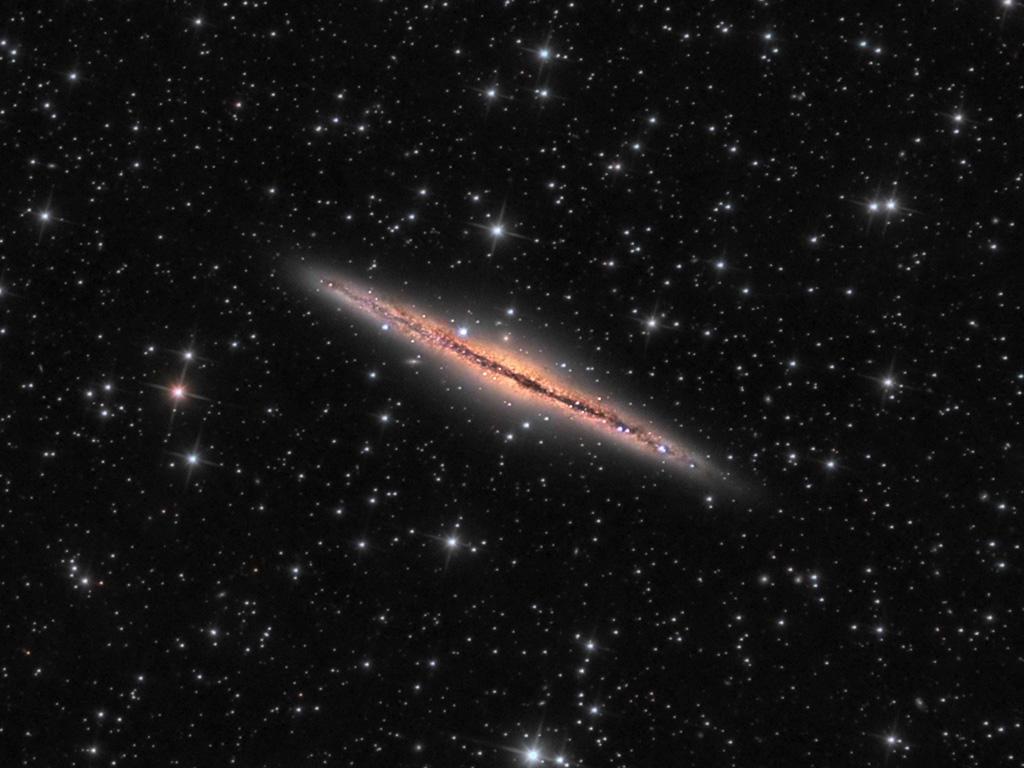

Die Balkenspiralgalaxie NGC 4236, im nördlichen Sternbild Drache (Draco), wurde am 6. April 1793 von dem deutsch-britischen Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel entdeckt. Er beschrieb sie als eine „sehr große Nebelwolke, sehr schwach und sehr ausgedehnt“. Sein Sohn John Herschel beobachtete die Galaxie am 28. Oktober 1831 und beschrieb sie ebenfalls als sehr großen und ausgedehnten Nebel. Im Deep-Sky-Katalog von Sir Patrick Caldwell-Moore wird NGC 4236 auch als Caldwell 3 bezeichnet.

Ein Mitglied der M81-Galaxiengruppe

NGC 4236 ist eine 21,9 x 7,2 Bogenminuten große und 9,6 mag helle, stark geneigte Balkenspiralgalaxie vom morphologischen Typ SB(s)dm. Sie kann bereits mit mittelgroßen Teleskopen und unter einem dunklen Landhimmel beobachtet werden. Die Galaxie hat einen wahren Durchmesser von etwa 76.000 Lichtjahren und eine Masse von 100 Milliarden Sonnen. Damit ist sie etwas kleiner als unser eigenes Milchstraßensystem. Im Vergleich zu anderen Galaxien ihres Typs ist sie recht lichtschwach. Sie besitzt neben ihrem langen, schwachen Balken keinen hellen Kern und kein klar definiertes Zentrum. Dafür wird sie von markanten und besonders blau leuchtenden Spiralarme geprägt, in denen zahlreiche Wasserstoffnebel zu erkennen sind, die auf aktive Sternentstehung hindeuten. Im UV-Licht ist die Spiralstruktur stärker ausgeprägt als im sichtbaren Licht, vor allem in den aktiven Regionen an den Enden der Balken. Außerdem enthält die Galaxie junge, massereiche Sternhaufen, die zehnmal massereicher sind als die Sternhaufen in unserer eigenen Galaxie.

NGC 4236 wurde in den vergangenen Jahren mit dem 100-Meter-Radioteleskop von Effelsberg in der Eifel im Radiolicht untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Sternentstehungsgebiete gleichmäßig über die Scheibe der Galaxie verteilt sind. Hellere H‑II-Regionen in den Spiralarmen sind vor allem auf länger belichteten Aufnahmen zu erkennen. Zwei große H‑II-Regionen befinden sich an den beiden Enden der Scheibe. NGC 4236 wird auch als schwache, aber ausgedehnte UV-Scheibengalaxie (XUV-disce) klassifiziert. XUV-Scheiben zeichnen sich durch eine anhaltende Sternentstehung aus. Diese aktiven Regionen liegen außerhalb der optischen Scheibe und damit jenseits der Grenze der traditionellen Sternentstehungsgebiete in Balkenspiralgalaxien. Im Jahr 1994 wurde eine „Supernova“ im Bereich der Radiostrahlung entdeckt, von denen bisher nur etwa 50 bekannt sind. Diese Art von Radio-Supernovae sendet extrem starke Radiowellen aus und ist immer noch Gegenstand der Forschung. Denn man weiß bis heute nicht, worum es sich dabei handelt.

Die Galaxie gehört zur 11,7 Millionen Lichtjahre entfernten M81-Galaxiengruppe und steht 14,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Zu dieser Gruppe gehören neben NGC 2403 und NGC 2976 auch die beiden wesentlich bekannteren und helleren Galaxien Messier 81 (Bodes Galaxie) und Messier 82 (Zigarrengalaxie) im Nachbarsternbild Ursa Major. Von diesem kleinen Galaxienhaufen sind heute etwa 34 Mitglieder bekannt. Zusammen mit LEDA 2731233 bildet sie das Galaxienpaar Holm 357 und steht am Rande der M81-Gruppe.

Beobachtung

NGC 4236 besitzt nur eine geringe Flächenhelligkeit. Sie ist unter sehr guten Bedingungen bereits in kleinen Teleskopen als schwacher, schmaler Lichtfleck sichtbar. Die Strukturen entlang ihrer Spiralarme werden jedoch erst in deutlich größeren Teleskopen nachweisbar. Schon geringe Lichtverschmutzung verringert die Chance, NGC 4236 zu sehen, selbst bei 12-Zoll Öffnung. Mit einem 3 bis 4‑Zoll-Refraktor und einer geringen Vergrößerung von 16-fach ist indirekt nur ein schwaches, längliches Leuchten in Form einer dünnen Lichtnadel wahrnehmbar, die sich in Richtung SSO bis NNW erstreckt. Bei Öffnungen zwischen 6 und 8‑Zoll erkennt man bei mittlerer Vergrößerung in der relativ ausgedehnten und 6:1 elongierten Galaxie ein helleres Zentrum, das vor allem ab 8‑Zoll Öffnung bereits leichte Helligkeitsstrukturen (Mottling) zeigt. Die Hauptachse erscheint etwas heller und glatter. Die Galaxie wird von zwei helleren Sternen im Norden und Süden eingerahmt. In der Nähe des Kerns ist zeitweise ein sehr schwacher Stern zu sehen, der an einen stellaren Kern imitiert.

Mit 10 bis 12-Zoll großen Teleskopen und schwacher Vergrößerung sollten die ersten knotenförmigen und fleckigen Strukturen in den Spiralarmen sichtbar werden, die H‑II-Regionen in der Galaxienscheibe nachzeichnen. Die auffälligsten Flecken befinden sich 5 ½ Bogenminuten südöstlich des Zentrums. Die Enden der Galaxie bleiben diffus. Der Zentralbereich, der schmale Balken der Galaxie, erscheint hier deutlich heller, oval und ziemlich ausgedehnt. Nur ein Grad südwestlich von NGC 4236 befindet sich eine winzige Galaxie der 12. Größenklasse: NGC 4128. Sie besitzt nur einen hellen stellaren Kern, der von einem schwachen, leicht elliptischen Halo umgeben ist.

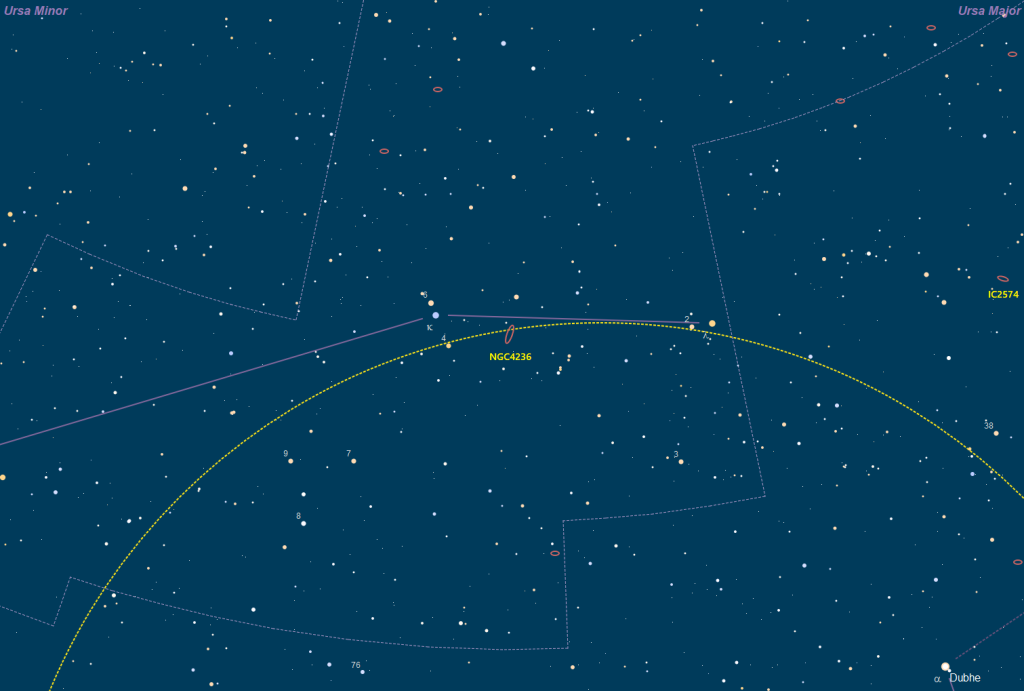

NGC 4236 ist von mitteleuropäischen Breiten aus zirkumpolar, steht also ganzjährig über dem Horizont. Die besten Monate für eine Beobachtung sind jedoch die Frühlingsmonate, wenn NGC 4236 am höchsten steht. Die Galaxie befindet sich im nördlichen Teil des Sternbilds Drache, etwa 15° nördlich der berühmten Figur des Großen Wagens. Um das Objekt zu finden, beobachten wir zunächst Dubhe (Alpha UMa, 1,8 mag) im Großen Bären. Unmittelbar nördlich dieses Sterns befinden sich die beiden Sterne Kappa (3,9 mag) und Lambda Draconis (3,8 mag). Wenn wir von der gedachten Verbindungslinie zwischen den beiden Sternen ausgehen, befindet sich NGC 4236 auf etwa zwei Dritteln dieser Strecke in östlicher Richtung. Wir stellen nun Kappa Draconis in die Mitte des Suchers ein. Etwa 1 ½ Grad westsüdwestlich von Kappa sollte NGC 4236, nur 45 Bogenminuten südlich eines 5,7 mag hellen Sterns, bei geringer Vergrößerung im Gesichtsfeld erscheinen.

Aufsuchkarte NGC 4236 (72,3 KiB, 113 hits)

Aufsuchkarte NGC 4236 (72,3 KiB, 113 hits)

Steckbrief für NGC 4236

Daten und Fakten für die Galaxie NGC 4236 im Drachen (Draco)| Objektname | NGC 4236 |

| Katalogbezeichnung | NGC 4236–1, NGC 4236–2, UGC 7306, PGC 39346, MCG 12−12−4, Caldwell 3 |

| Typ | Galaxie, SBdm |

| Sternbild | Drache (Draco) |

| Rektaszension (J2000.0) | 12h 16m 43,3s |

| Deklination (J2000.0) | +69° 27′ 49″ |

| V Helligkeit | 10,1 mag |

| Flächenhelligkeit | 15,0 mag |

| Winkelausdehnung | 21,9′ x 7,2′ |

| Positionswinkel | 162° |

| Absolute Helligkeit | -18,131 mag |

| Durchmesser | 76.000 Lichtjahre |

| Entfernung | 14,5 Millionen Lichtjahre |

| Beschreibung | vF,eL,mE160,vgbM; H V 51;P w Ho 357b @ 9′;L;F spiral structure |

| Entdecker | Friedrich Wilhelm Herschel, 1793 |

| Sternatlanten | Cambridge Star Atlas: Chart 1 Interstellarum Deep Sky Atlas: Chart 4 & 5 Millennium Star Atlas: Charts Charts 535–536 (Vol II) Pocket Sky Atlas: Chart 41 Sky Atlas 2000: Chart 2 Uranometria 2nd Ed.: Chart 13 |

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…