Im Jahr 2016 finden eine Totale und eine Ringförmige Sonnenfinsternis sowie drei Halbschattenfinsternisse des Mondes statt, wobei nur die Halbschattenfinsternis am 16. September unter guten Sichtbedingungen auch von Deutschland aus zu sehen ist. Außerdem ist der Mai in diesem Jahr der astronomische Monat schlechthin: Am Montag, dem 9. Mai 2016, wandert der innerste Planet unseres Sonnensystems innerhalb von 7,5 Stunden vor der Sonnenscheibe vorüber. Denn zu diesem Zeitpunkt befindet sich Merkur in seiner unteren Konjunktion und im absteigenden Knoten seiner Bahn. Außerdem wird am 22. Mai unser roter Nachbar Mars wieder in Opposition zur Sonne kommen.

Im Jahr 2016 finden eine Totale und eine Ringförmige Sonnenfinsternis sowie drei Halbschattenfinsternisse des Mondes statt, wobei nur die Halbschattenfinsternis am 16. September unter guten Sichtbedingungen auch von Deutschland aus zu sehen ist. Außerdem ist der Mai in diesem Jahr der astronomische Monat schlechthin: Am Montag, dem 9. Mai 2016, wandert der innerste Planet unseres Sonnensystems innerhalb von 7,5 Stunden vor der Sonnenscheibe vorüber. Denn zu diesem Zeitpunkt befindet sich Merkur in seiner unteren Konjunktion und im absteigenden Knoten seiner Bahn. Außerdem wird am 22. Mai unser roter Nachbar Mars wieder in Opposition zur Sonne kommen.

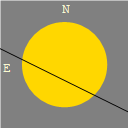

Der Merkurdurchgang am 9. Mai 2016

Am frühen Montagnachmittag des 9. Mai ist es wieder soweit: Merkur wird um 13:12 Uhr MESZ als 12″ kleines schwarzes Scheibchen aus Richtung Osten kommend, vor die Sonne schieben und südlich des Sonnenmittelpunktes vorbeiwandern. Zur Mitte des Transits, um 16:56 Uhr, steht die Sonne noch 33 Grad hoch über dem Horizont, so dass bei gutem Wetter der Merkurtransit sehr gut beobachtbar ist. Leider ist beim Austritt des Merkurs, um 20:40 Uhr, die Sonne vielerorts schon unter dem Horizont verschwunden. Nur der Westen der Republik kommt noch in den Genuss des 4. Kontakts.

Am frühen Montagnachmittag des 9. Mai ist es wieder soweit: Merkur wird um 13:12 Uhr MESZ als 12″ kleines schwarzes Scheibchen aus Richtung Osten kommend, vor die Sonne schieben und südlich des Sonnenmittelpunktes vorbeiwandern. Zur Mitte des Transits, um 16:56 Uhr, steht die Sonne noch 33 Grad hoch über dem Horizont, so dass bei gutem Wetter der Merkurtransit sehr gut beobachtbar ist. Leider ist beim Austritt des Merkurs, um 20:40 Uhr, die Sonne vielerorts schon unter dem Horizont verschwunden. Nur der Westen der Republik kommt noch in den Genuss des 4. Kontakts.

Transite des flinken Planeten sind bei weitem nicht so spektakulär und so selten wie Venustransite. Der Durchmesser des Merkurscheibchens beträgt zum Zeitpunkt der unteren Konjunktion zwischen 10″ und 13″. Der scheinbare Durchmesser des Venusscheibchens betrug beim Durchgang vor der Sonnescheibe in den Jahren 2004 und 2012 dagegen gute 60″. So sind Transite des Merkurs vor der Sonne visuell deutlich unauffälliger. Die Venus wird sich aber erst am 11. Dezember 2117 wieder vor der Sonne zeigen, so dass heute lebende Menschen nicht mehr in den Genuss eines Venusdurchgangs vor der Sonnescheibe kommen. Die beiden letzten Merkurdurchgänge gab es am 7. Mai 2003 und am 8./9. November 2006, der von Mitteleuropa aus allerdings nicht beobachtbar war.

Da Merkur im Durchmesser deutlich kleiner erscheint, sind optische Hilfsmittel unabdingbar. Auch hier gilt, sich vor dem hellen Licht der Sonne, mit Hilfe eines Objektivsonnenfilters bzw. Herschelkeils, die im Astronomiefachhandel erworben werden können, zu schützen. Schon in Ferngläsern, die mit Objektivsonnenfilter ausgestattet sind, lässt sich visuell das interessante Schauspiel am Nachmittag des 9. Mai verfolgen. Allerdings ist ein Teleskop empfehlenswerter, weil dann das Sonnenbild und das pechschwarze und scharf umgrenzte Merkurscheibchen deutlich größer erscheinen. Die sicherste Beobachtungsmethode ist aber die Projektion des Sonnenbildes auf einen Schirm in einem abgedunkelten Raum. Das hat den Vorteil, dass mehrere Beobachter gleichzeitig das Schauspiel verfolgen können. Viele Sternwarten und astronomische Vereine bieten an diesem Tag Beobachtungsführungen an, so dass jeder Interessierte das Schauspiel sicher beobachten kann.

Den nächsten Merkurtransit können wir am 11. November 2019 beobachten. Leider ist dieser von Mitteleuropa aus nicht vollständig zu sehen. Beobachter in Nord- und Südamerika haben dann die besseren Chancen. Der übernächste Merkurtransit wird aber erst im Jahr 2032 stattfinden, der vom deutschen Sprachraum aus wieder vollständig gesehen werden kann.

Die Marsopposition am 22. Mai

Im Gegensatz zu den anderen äußeren Planeten unseres Sonnensystems, steht Mars nur alle zwei Jahre in Opposition zur Sonne. So auch im Jahr 2016, die übrigens die günstigste seit der „Jahrtausendopposition“ im August 2003 sein wird. Mars steht dann 75 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, was etwa dem Mittel zwischen der ungünstigen Opposition vom 3. März 2012 (101 Mio. km) und der günstigsten vom 28. August 2003 (56 Mio. km), entspricht. Unser roter Nachbar wird dabei eine Helligkeit von ‑2,1 mag und scheinbaren Durchmesser von 18,4″ erreichen, so dass wieder zahlreiche Oberflächendetails auf dem Marsscheibchen sichtbar werden. Leider sind die Oppositionen, die in den Sommermonaten und nahe seines Perihels stattfinden, für Beobachter auf der nördlichen Halbkugel eher ungünstig. Der Rote Planet hält sich dann stets in südlicheren Gebieten der Ekliptik auf. Deshalb sind auch in diesem Jahr eher südlichere Standorte zu bevorzugen z.B. am Mittelmeer, auf den Kanaren oder am besten in Namibia. Der Mars steht dort in der Zeit seiner Kulmination in Zenitnähe, in den Sternbildern Waage und Skorpion. In Mitteleuropa kulminiert Mars in maximal 18° Höhe über dem Südhorizont, wo die dichten Horizontschichten die Sicht auf die Planetenkugel trüben. Die nächste Marsopposition, am 31. Juli 2018, wird vom Durchmesser des Planetenscheibchens aus betrachtet sogar noch etwas günstiger verlaufen. Mars erreicht in jenem Jahr einen scheinbaren Durchmesser von 24″. Sein Minimalabstand zur Erde beträgt dann nur noch 57,6 Millionen Kilometer!

Die günstige Beobachtungszeit des Mars beginnt ab Mitte März, wenn die Planetenkugel einen Durchmesser von mehr als 10″ erreicht. Die Helligkeit steigt in dieser Zeit über die 0. Größenklasse. Der Planet ist dann ein auffälliges Objekt für die zweite Nachthälfte und geht erst nach Mitternacht auf. Am 16. März zieht er in nur 9′ Abstand nördlich an Acrab (Beta Scorpii) vorbei. Dabei bremst er seine rechtläufige Bewegung spürbar ab. Am 17. April wird Mars stationär, setzt zu seiner Oppositionsschleife an und wird rückläufig. Bis Ende April steigt die Helligkeit auf ‑1,5 mag. Mars geht nun schon vor Mitternacht auf. Saturn zieht seine Oppositionsschleife nahezu im selben Himmelsabschnitt, direkt östlich von Mars im Sternbild Schlangenträger, und kann mit ihm zusammen beobachtet werden. Am 20. April kommt es zu einer Konjunktion, wobei Saturn nur 7,2° nördlich des Planeten Mars steht. Das ist die geringste Distanz beider Planeten während einer Oppositionsperiode zwischen den Jahren 1985 bis 2045! Das Marsscheibchen wächst im April von anfangs 12″ auf 16″. Im Mai wird Mars zum Planeten für gesamte Nacht und zieht in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai durch Beta und Delta Scorpii hindurch. Am 22. Mai erreicht er schließlich die Oppositionsstellung im Sternbild des Skorpions. Die geringste Distanz zur Erde von 75,3 Millionen Kilometern, wird aber erst am 30. Mai erreicht.

Am 30. Juni wird Mars abermals stationär und beendet seine Oppositionsperiode. Er wird dann mehr und mehr ein Objekt für die erste Nachthälfte. Seine Helligkeit sinkt von anfangs ‑2,0 mag auf ‑1,4 mag ab. Der Durchmesser des Planetenscheibchens sinkt ebenfalls und beträgt 16″. Im Juli geht die Helligkeit des Mars weiter zurück auf ‑0,8 mag. Auch sein Durchmesser schrumpft von anfangs 16″ auf 13″. Herbstbeginn auf der Nordhalbkugel des Mars ist schließlich am 4. Juli 2016. Am 9. August zieht der Rote Planet 0,9° südlich an Dschubba (Delta Scorpii) vorbei und am 24. des Monats wird der Hauptstern Antares nur 1,8° nördlich passiert. Mars ist nun ein Objekt für den Abendhimmel geworden. Am 25. August überholt Mars den Ringplaneten Saturn und zieht an ihm 4,4° südlich vorbei. Die Helligkeit sinkt weiter auf ‑0,3 mag. Mars geht Ende August schon vor Mitternacht unter. Nach dem 8. September schrumpft der Durchmesser des Marsscheibchens wieder unter 10″. Damit ist er kein interesantes Objekt für das Teleskop. Ab dem 25. September beträgt die Helligkeit des Roten Planeten nur noch 0,0 mag. Er bleibt dann aber noch bis Ende des Jahres am Abendhimmel präsent.

Die Totale Sonnenfinsternis am 9. März 2016

Die Totale Sonnenfinsternis, am Mittwoch dem 9. März 2016, findet von uns aus gesehen zur nachtschlafenden Zeit statt und bleibt von ganz Europa aus unsichtbar. Die Totalitätszone zieht einen Bogen vom Indischen Ozean über Indonesien und dem Pazifik. Die partielle Phase der Finsternis ist von Ostasien über Indien, Japan, Sumatra, Borneo, Australien und dem nördlichen Pazifik, einschließlich Hawaii, bis nach Alaska hinein sichtbar. Somit verläuft die Totalitätszone größtenteils über Wasser. Sie ist die 52. Finsternis des 130. Saros-Zyklus, der insgesamt 73 Sonnenfinsternisse umfasst. Die Größe der Finsternis beträgt das 1,04 fache des scheinbaren Sonnendurchmessers.

Die Sonnenfinsternis beginnt am 8. März mit dem 1. Kontakt um 23:41 Uhr UTC (0:41 Uhr MEZ am 9. März) am Ort 102° 13′ östlicher Länge und 7° 38′ südlicher Breite, im Indischen Ozean und westlich von Sumatra. Sie endet mit dem 4. Kontakt um 5:35 Uhr MEZ am Ort 158° 21′ westlicher Länge und 27° 13′ nördlicher Breite, mitten im Nordpazifik und 1.600 Kilometer nordöstlich von Hawaii. Die maximale Phase, mit 4 Minuten und 14Sekunden Dauer, findet um 2:58 Uhr MEZ statt am Ort 148° 50′ östlicher Länge und 10° 07′ nördlicher Breite. Dort wird die Breite der Totalitätszone 155 Kilometer betragen und die Sonne 75° hoch über dem Horizont stehen.

Die Halbschattenfinsternis des Mondes am 23. März 2016

Die Halbschattenfinsternis am Mittwoch, dem 23. März, findet in den Mittagsstunden statt und ist von Europa aus nicht sichtbar. Allerdings ist sie für Beobachter, die vor allem in der Pazifikregion, in Japan, Australien und an der nordamerikanischen Westküste beheimatet sind, vollständig beobachtbar. Für Menschen in Nord- und Südamerika geht Mond während der Finsternis unter und steigt in Mittel- und Ostasien bereits verfinstert über den Horizont. Der Vollmond durchläuft an diesem Tag den nördlichen Bereich des Halbschattens und wird dabei insgesamt 4 Stunden und 20 Minuten vom Halbschatten der Erde getroffen. Der Bedeckungsgrad beträgt 77,5% des scheinbaren Monddurchmessers. Da Halbschattenfinsternisse nicht gerade auffällig sind, bemerkt man nur eine leichte Verdunklung des südlichen Mondrandes. Die Mondfinsternis gehört zum 142. Saros-Zyklus und ist die 18. von insgesamt 74 Mondfinsternissen.

Die Halbschattenfinsternis am Mittwoch, dem 23. März, findet in den Mittagsstunden statt und ist von Europa aus nicht sichtbar. Allerdings ist sie für Beobachter, die vor allem in der Pazifikregion, in Japan, Australien und an der nordamerikanischen Westküste beheimatet sind, vollständig beobachtbar. Für Menschen in Nord- und Südamerika geht Mond während der Finsternis unter und steigt in Mittel- und Ostasien bereits verfinstert über den Horizont. Der Vollmond durchläuft an diesem Tag den nördlichen Bereich des Halbschattens und wird dabei insgesamt 4 Stunden und 20 Minuten vom Halbschatten der Erde getroffen. Der Bedeckungsgrad beträgt 77,5% des scheinbaren Monddurchmessers. Da Halbschattenfinsternisse nicht gerade auffällig sind, bemerkt man nur eine leichte Verdunklung des südlichen Mondrandes. Die Mondfinsternis gehört zum 142. Saros-Zyklus und ist die 18. von insgesamt 74 Mondfinsternissen.

Die Finsternis beginnt am Morgen des 23. März um 10:37 Uhr MEZ mit dem Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde. Um 12:47 Uhr ist die Mitte der Finsternis erreicht. Sie endet mit dem Austritt des Mondes aus dem Halbschatten am Nachmittag um 14:57 Uhr MEZ.

Die Halbschattenfinsternis des Mondes am 18. August 2016

Am Vormittag des 18. August findet die zweite Halbschattenfinsternis des Jahres 2016 statt. Und auch diese ist von Europa aus gesehen ebenfalls nicht sichtbar, weil der Mond bei Finsternisbeginn bereits unter dem westlichen Horizont verschwunden ist. Nur 1,7% der sichtbaren südlichen Mondkalotte werden vom Halbschatten der Erde getroffen, so dass das Ereignis einen Grenzfall darstellt und visuell nicht wahrzunehmen ist. Sie ist die letzte Finsternis des 73 Mondfinsternisse umfassenden 109. Saros-Zyklus. Die Halbschattenfinsternis ist in der gesamten Pazifikregion, vom Osten Australiens bis hoch zum Nordamerikanischen Kontinent zu beobachten und dauert gerade einmal 27 Minuten.

Am Vormittag des 18. August findet die zweite Halbschattenfinsternis des Jahres 2016 statt. Und auch diese ist von Europa aus gesehen ebenfalls nicht sichtbar, weil der Mond bei Finsternisbeginn bereits unter dem westlichen Horizont verschwunden ist. Nur 1,7% der sichtbaren südlichen Mondkalotte werden vom Halbschatten der Erde getroffen, so dass das Ereignis einen Grenzfall darstellt und visuell nicht wahrzunehmen ist. Sie ist die letzte Finsternis des 73 Mondfinsternisse umfassenden 109. Saros-Zyklus. Die Halbschattenfinsternis ist in der gesamten Pazifikregion, vom Osten Australiens bis hoch zum Nordamerikanischen Kontinent zu beobachten und dauert gerade einmal 27 Minuten.

Die Finsternis beginnt mit dem Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde um 11:24 Uhr MESZ. Die Mitte der Finsternis wird bereits um 11:43 Uhr erreicht. Sie endet mit dem Austritt des Mondes zur Mittagszeit um 12:01 Uhr MESZ.

Die Ringförmige Sonnenfinsternis am 1. September 2016

Die ringförmige Sonnenfinsternis, am Donnerstagmorgen des 1. September, findet über Südafrika und Madagaskar statt und ist auch in ihrer partiellen Phase von Europa aus unbeobachtbar. Während der ringförmigen Phase werden 97,4% des Durchmessers der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt, so dass ein schmaler und gleißend heller Sonnenrand bleibt. Die maximale Dauer der Verfinsterung beträgt 3 Minuten und 06 Sekunden und die breite der ringförmigen Zone 100 Kilometer. Die partielle Phase der Finsternis überstreicht dabei fast den gesamten afrikanischen Kontinent, mit Ausnahme der Küstengebiete am Mittelmeer, und ein Teil der arabischen Halbinsel sowie nahezu den gesamten Indischen Ozean. Im Westen Indonesiens sowie im äußersten Westen Australiens geht die Sonne teilverfinstert unter. Die Totalitäszone verläuft vom Golf von Guinea kommend zuerst über Wasser und überstreicht nacheinander die Länder Gabun, Kongo, VR Kongo, Tansania und Mosambik. Auch ein Teil des nördlichen Madagaskars kommt in den Genuss der ringförmigen Phase, ebenso das französische Überseedepartment La Réunion.

Die Sonnenfinsternis beginnt im Atlantik um 8:13 Uhr MESZ mit dem 1. Kontakt am Ort 3° 52′ westlicher Länge und 4° 00′ nördlicher Breite und endet mit dem 4. Kontakt, kurz vor der Westküste Australiens im Indischen Ozean, um 14:01 Uhr MESZ am Ort 85° 23′ östlicher Länge und 28° 35′ südlicher Breite. Der Höhepunkt der ringförmigen Phase findet um 11:07 Uhr MESZ im südöstlichen Teil des afrikanischen Kontinents statt am Ort 37° 48′ östlicher Länge und 10° 41′ südlicher Breite im nördlichen Teil Mosambiks. Diese ringförmige Sonnenfinsternis ist die 39. Finsternis des 135. Saros-Zyklus, der 71 Sonnenfinsternisse umfasst.

Die Halbschattenfinsternis des Mondes am 16. September 2016

Die dritte und letzte Mondfinsternis 2016 findet am Freitag, dem 16. September, in den Abendstunden statt und ist von Mitteleuropa teilweise sichtbar. Sie ist von Europa über Asien, Australien, Afrika und dem Indischen Ozean sowie in Teilen der Antarktis beobachtbar. Dabei wird die nördliche Mondkalotte insgesamt 3 Stunden und 59 Minuten vom Halbschatten der Erde getroffen. Der Vollmond taucht zu 91,3% in den Halbschatten der Erde ein, so dass um die Mitte der Finsternis herum eine leichte Verdunklung des nördlichen Mondrandes, in der Nähe des Mare Frigoris, erkennbar wird. Für Mitteleuropa geht der Mond aber bereits teilverfinstert auf. Auf jeden Fall ist dann die Mitte der Finsternis sehr gut zu beobachten, weil der Mond, vor allem im Osten Deutschlands, schon genügend hoch über dem Osthorizont steht. Ein und Austritte des Mondes sind bei Halbschattenfinsternissen grundsätzlich unbeobachtbar. Die Finsternis ist die 9. des 71 Mondfinsternisse umfassenden 147. Saros-Zyklus.

Die dritte und letzte Mondfinsternis 2016 findet am Freitag, dem 16. September, in den Abendstunden statt und ist von Mitteleuropa teilweise sichtbar. Sie ist von Europa über Asien, Australien, Afrika und dem Indischen Ozean sowie in Teilen der Antarktis beobachtbar. Dabei wird die nördliche Mondkalotte insgesamt 3 Stunden und 59 Minuten vom Halbschatten der Erde getroffen. Der Vollmond taucht zu 91,3% in den Halbschatten der Erde ein, so dass um die Mitte der Finsternis herum eine leichte Verdunklung des nördlichen Mondrandes, in der Nähe des Mare Frigoris, erkennbar wird. Für Mitteleuropa geht der Mond aber bereits teilverfinstert auf. Auf jeden Fall ist dann die Mitte der Finsternis sehr gut zu beobachten, weil der Mond, vor allem im Osten Deutschlands, schon genügend hoch über dem Osthorizont steht. Ein und Austritte des Mondes sind bei Halbschattenfinsternissen grundsätzlich unbeobachtbar. Die Finsternis ist die 9. des 71 Mondfinsternisse umfassenden 147. Saros-Zyklus.

Der Beginn der Finsternis, wenn der Vollmond in den südlichen Bereich des Halbschattens der Erde eintaucht, ist um 18:53 Uhr MESZ. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne noch über dem westlichen Horizont. Der Mon dist zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgegangen. Die Mitte der Finsternis ist um 20:54 Uhr erreicht. Nun erreicht der Mond vielerorts gut 12° Höhe. Der Austritt des Mondes aus dem Halbschatten der Erde findet schließlich um 22:56 Uhr MESZ statt.

Wichtige Meteorströme

Quadrantiden

Der Radiant der Quadrantiden befindet sich im Sternbild Bärenhüter und ist vom 1. Januar bis 5. Januar aktiv. Die Teilchen besitzen mittlere Eintrittsgeschwindigkeiten von 41 km/s. Das Maximum von 120 bis 200 Meteoren pro Stunde, findet am 4. Januar gegen 9 Uhr morgens statt. Der abnehmende Mond wird das Maximum der Quadrantiden nicht stören. Der Ursprungskörper der Quadrantiden ist der Asteroid 2003 EH1, der wahrscheinlich der Kern des ehemaligen Kometen C/1490 Y1 ist.

Eta-Aquariden

Zwischen dem 19. April bis 28. Mai sind die Eta-Aquariden am Morgenhimmel sichtbar, mit einem Maximum von 85 Sternschnuppen pro Stunde am 5. Mai. Der Radiant befindet sich im Sternbild Wassermann und steht demzufolge in diesem Monat nicht sehr hoch über dem Horizont. Deshalb sind in unseren Breiten deutlich weniger Meteore sichtbar, so dass ein südlicher Standort zu bevorzugen ist. Der kurz vor Neumond stehende Mond wird die Beobachtung nicht stören. Mit 66 km/s handelt es sich um sehr schnell Meteore, die aufgrund des niedrigen Radiantenstandes lange Leuchtspuren zeigen. Der Ursprungskörper der Eta-Aquariden ist kein geringerer als der Komet 1P/Halley.

Perseiden

Der bekannteste Meteorstrom des Jahres sind die Perseiden, die aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen. Sie tauchen zwischen dem 17. Juli bis 24. August auf und sind vorrangig am späten Abend bis zum Morgengrauen hinein sichtbar. Das Maximum, mit einer stündlichen Zenitrate (ZHR) von mehr als 100 Sternschnuppen, findet in der Nacht vom 12. auf den 13. August statt. Zum Maximumszeitpunkt geht der zunehmende Mond bereits kurz nach Mitternacht unter, so dass die Perseiden in den Morgenstunden gut beobachtet werden können. Als Ursprungskörper der 59 km/s schnellen Meteore gilt der periodische Komet 109P/Swift-Tuttle.

Geminiden

Zu den stärksten Meteorströmen des Jahres – aufgrund der kalten Witterung meistens relativ unbeachtet – zählen die Geminiden. Der Radiant befindet sich ungefähr 1° nordwestlich vom Hauptstern Kastor in den Zwillingen. Der Meteorstrom ist zwischen dem 7. bis 17. Dezember die ganze Nacht über sichtbar und erzeugt, aufgrund der geringen Eintrittsgeschwindigkeit der Teilchen von 35 km/s, lange, flache und zum Teil sehr helle Meteorerscheinungen. Zum Maximum, in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember, sind bis zu 120 Sternschnuppen sichtbar. Leider stört der Vollmond in dieser Nacht. Als Ursprungskörper der Geminiden gilt der Asteroid (3200) Phaethon, der ein „erloschener Komet“ zu sein scheint.