Der offene Sternhaufen Messier 29 (NGC 6913), im nördlichen Sternbild Schwan (Cygnus), wurde am 29. Juli 1764 von dem französischen Astronomen Charles Messier entdeckt. Er notierte: „Haufen von sieben oder acht sehr kleinen Sternen, die man in einem einfachen Refraktor von 3½ Fuß in Form eines Nebels zu sehen sind.” Auch Caroline Herschel konnte in ihrem Teleskop nur fünf Sterne zählen. Ihr Bruder Wilhelm sah am 27. Oktober 1794 in dem Haufen ebenfalls nur sieben bis acht schwache Sterne und beschrieb ihn als eher unscheinbar. Aufgrund der Anordnung seiner sieben hellsten Mitglieder ist der Sternhaufen auch als „Kleine Plejaden” bekannt. Im englischen Sprachraum trägt er außerdem den Namen „Cooling Tower Cluster“. M 29 ist einer von zwei Messier-Objekten im Cygnus. Der andere ist der offene Sternhaufen Messier 39.

Eine vom kosmischen Staub abgeschwächte Miniaturausgabe der Plejaden

Messier 29 befindet sich inmitten des Sternbilds Cygnus. Wenn man ihn in Amateurteleskopen betrachtet, erscheint der Haufen wie eine Miniaturausgabe der berühmten Plejaden (Messier 45) im Sternbild Stier. Der offene Sternhaufen hat eine scheinbare Ausdehnung von 7 Bogenminuten und eine Helligkeit von 6,6 mag. Er ist daher bereits sehr einfach in Feldstechern und kleinen Teleskopen erkennbar. M 29 befindet sich 3.700 Lichtjahre von der Erde entfernt, enthält rund 50 Sterne, wobei die 6 hellsten Mitgliedssterne die 9. Größenklasse erreichen. Andere Quellen geben eine deutlich größere Entfernung von 6.000 oder 7.200 Lichtjahren an. Aktuellen Daten der Raumsonde Gaia zufolge beträgt die Entfernung zu dem Sternhaufen 5.240 Lichtjahre. Frühere Kataloge verzeichneten nur 20 Mitgliedssterne. Neuere Studien gehen davon aus, dass M 29 bis zu 300 Sterne enthalten könnte. Aufgrund der den Schwan durchziehenden Sternwolken ist es zudem recht schwierig, die Haufenmitglieder von den zahlreichen Hintergrundsternen der Milchstraße abzugrenzen.

Der sich mit 29 km/s auf uns zu bewegende Sternhaufen ist zusammen mit den Nachbarhaufen IC 4966 und Berkeley 86 Mitglied der Cygnus-OB1-Sternassoziation. Diese Gruppe von Sternen weist eine gemeinsame Bewegung, ein gemeinsames Alter und einen gemeinsamen Ursprungsort auf. Zu den Mitgliedern dieser Assoziation zählen außerdem die Sterne P Cygni und 44 Cygni sowie der Sichelnebel (NGC 6888). Fünf seiner Sterne sind helle, blauweiße Riesen der Spektralklasse B0 und B1, mit einer Temperatur von 30.000 K. Die scheinbare Helligkeit des hellsten, visuell sichtbaren Sterns beträgt 8,59 Magnituden. Er besitzt die 160.000-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Die absolute Leuchtkraft des Haufens wird mit beeindruckenden ‑8,2 Größenklassen angegeben.

Auch die Angaben seiner Gesamtmasse schwanken stark und liegen zwischen 600 und 1.000 Sonnenmassen. Die hohe Leuchtkraft seiner Sterne deutet auf ein sehr junges Alter des Haufens hin. M 29 zählt somit zu den jüngsten Sternhaufen unserer Milchstraße. Er ist gerade einmal 10 bis 13 Millionen Jahre alt. Einige Studien deuten sogar auf ein deutlich geringeres Alter von nur 4 bis 6 Millionen Jahren hin. Der Durchmesser des Haufens wird auf rund 11 Lichtjahre geschätzt. Außerdem ähnelt die stellare Population von M 29 der des uns viel näher gelegenen offenen Sternhaufens Messier 36 im Sternbild Fuhrmann.

Mitglied der Cygnus‑X Sternentstehungsregion

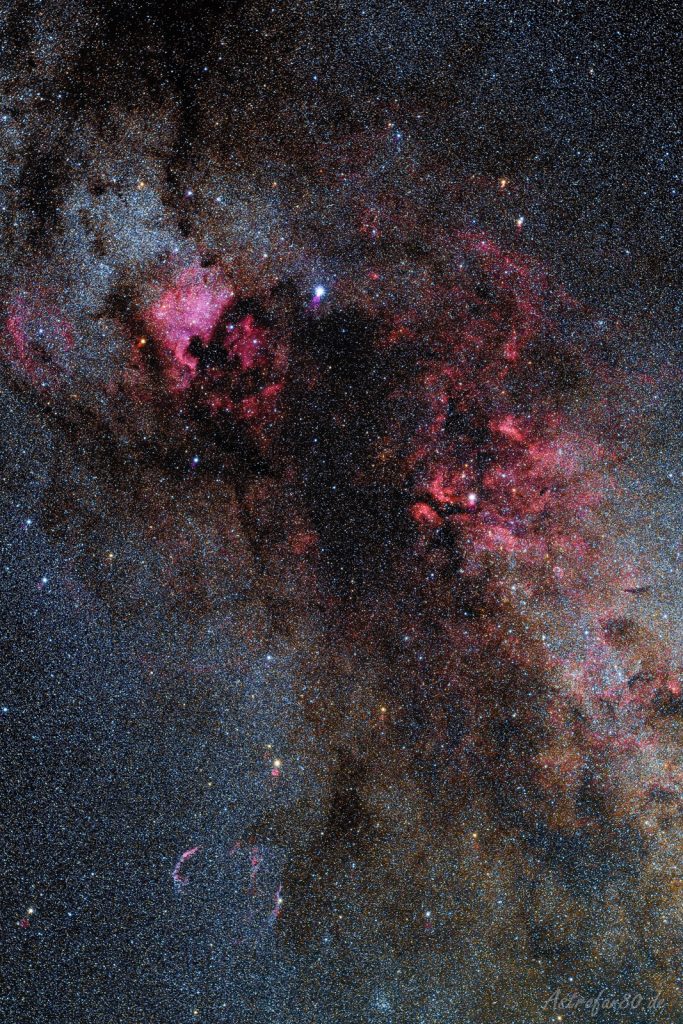

Auf Fotografien sind in der Umgebung des Sternhaufens zahlreiche Nebel und Dunkelwolken zu erkennen. Die Sterne des Haufens werden durch die interstellare Materie zwischen der Erde und M 29 abgeschwächt und gerötet. Im Sternbild Cygnus beginnt nämlich der „Great Rift”, ein riesiges Staubband, das bis hinunter zum Südhimmel ins Sternbild Centaurus reicht. Ohne interstellare Extinktion würde uns Messier 29, mit einer scheinbaren Helligkeit von nur drei Größenklassen, sehr leicht mit dem bloßen Auge erscheinen. Der amerikanische Astronom W. A. Hiltner fand nämlich im Jahr 1954 heraus, dass die Dichte des Staubs in der Umgebung des Haufens etwa um den Faktor 1.000 über dem galaktischen Mittelwert liegt. Harris berichtete außerdem von unregelmäßigen Verdunkelungen der Sterne des Haufens. Diese Helligkeitsschwankungen wurden möglicherweise durch nicht sichtbare interstellare Materie verursacht, die die Sichtlinie passierte. So sind die Sterne im nördlichen und südlichen Teil des Haufens um bis zu fünf Größenklassen abgeschwächt. Eine weitere Ursache für die nur unzureichend bekannte Entfernung zu M 29 ist die Unsicherheit bezüglich der Absorption des Lichts in diesem Himmelsabschnitt.

Die vielen interessanten Nebel in der Umgebung von Messier 29 nahe dem zweithellsten Stern im Schwan, Sadr, der den Schnittpunkt des „Kreuz des Nordens“ markiert, sind vor allem auf lang belichteten Aufnahmen dieser Himmelsregion zu sehen. Sie befinden sich alle an der Innenseite des Cygnus-Spiralarms unserer Milchstraße und stehen zwischen 2.300 und 2.900 Lichtjahre von der Erde entfernt im Vordergrund. In der Nähe dieses Sternhaufens befindet sich auch der besonders heiße Wolf-Rayet-Doppelstern WR 143 (HD 195177). In einer im Jahr 2007 erschienenen Studie wurden Belege dafür gefunden, dass Messier 29 mehrere Molekülwolken – darunter Sharpless 106 – durch die starke ultraviolette Strahlung der hellsten seiner Mitgliedssterne zum Leuchten anregt. Der Cygnus-X-Komplex, in dem sich unser Sternhaufen befindet, gilt als eine der reichsten bekannten Regionen der Sternentstehung in unserer Galaxie. Er enthält bis zu 800 verschiedene HII-Regionen, eine Reihe von Wolf-Rayet- und O3-Sternen sowie mehrere OB-Assoziationen. Er besitzt eine Ausdehnung von 650 Lichtjahren und eine Masse von 30 Millionen Sonnenmassen.

Beobachtung

Messier 29 präsentiert sich unter einem dunklen Landhimmel und in einem handelsüblichen 10×50 Fernglas lediglich als blasser Knoten aus unscharfem Sternenlicht. Mit meinem 16×70 Fujinon-Feldstecher erscheint er hingegen sehr kompakt und ist bereits in etwa ein Dutzend einzelne Sterne aufgelöst. Einige der hellen Sterne scheinen den Buchstaben „H” zu bilden. In Refraktoren mit 3 bis 4‑Zoll Öffnung und einer kleinen bis mittleren Vergrößerung von 30- bis 60-fach kann der Sternhaufen vollständig in seine Einzelsterne aufgelöst werden. Es sind etwa 15 Sterne der 9. und 10. Größenklasse sichtbar. Gleichzeitig hebt er sich gut von der sternreichen Umgebung der nördlichen Sommermilchstraße ab. Dabei bilden die hellsten Sterne des Haufens eine Art Trapez. Drei weitere Sterne bilden ein Dreieck. Somit ähnelt der Sternhaufen dem Asterismus des Großen Wagens, den Plejaden oder einem Kühlturm eines Kernkraftwerks. Um diese Strukturen herum befinden sich noch einige weitere schwächere Sterne.

Der leicht blauweiß erscheinende Stern V2013 Cygni, in der rechten oberen Ecke des Trapezes, ist kein echtes Mitglied des Haufens. Er steht mit einer Entfernung von 1.080 Lichtjahren weit im Vordergrund. Der offene Sternhaufen M 29 steht ziemlich isoliert im Gesichtsfeld, vor allem in kleinen Fernrohren. Er ist von einem dunklen Nebel umgeben, wodurch M 29 stark asymmetrisch erscheint. Mit Teleskopen von 6 bis 8‑Zoll Öffnung und 130-facher Vergrößerung sind bis zu 20 Mitgliedssterne erkennbar. Aufgrund seiner geringen Größe am Himmel verträgt M 29 auch hohe Vergrößerungen sehr gut. Teleskope mit 10 bis 12-Zoll Öffnung zeigen 25 Einzelsterne und deutlich mehr schwache Hintergrundsterne als Haufenmitglieder. Einige dieser schwachen Sterne bilden eine Art Kette innerhalb des auffälligen Kastenmusters in Nord-Süd-Richtung.

Messier 29 ist am besten in den Sommermonaten zu beobachten, wenn das Sternbild Schwan hoch am Himmel steht. Nördlich von 47° nördlicher Breite steht der Sternhaufen das ganze Jahr über dem Horizont. Er befindet sich 1 ¾ Grad südlich von Sadr (Gamma Cyg), im Zentrum des Schwans, in einer sternreichen Region des Himmels und inmitten der Sommermilchstraße. Um Messier 29 aufzusuchen, nehmen wir den 2,23 mag hellen Stern Sadr als Ausgangspunkt. Dieser Stern markiert den Schnittpunkt der Kreuzfigur des Schwans. Gut zwei Grad südöstlich von Gamma Cyg befindet sich 40 Cyg, ein Stern der 5. Größenklasse. M 29 befindet sich knapp 45 Bogenminuten westlich von diesem Stern und sollte schon in jedem Sucherfernrohr zu sehen sein.

Aufsuchkarte Kleine Plejaden (Messier 29) (207,3 KiB, 42 hits)

Aufsuchkarte Kleine Plejaden (Messier 29) (207,3 KiB, 42 hits)

Steckbrief für Messier 29

Daten und Fakten für die Kleinen Plejaden (Messier 29) im Schwan (Cygnus)| Objektname | Messier 29 |

| Katalogbezeichnung | NGC 6913, Collinder 422, OCL 168 |

| Eigenname | Kleine Plejaden, Cooling Tower Cluster |

| Typ | offener Sternhaufen, III 3 p |

| Sternbild | Schwan (Cygnus) |

| Rektaszension (J2000.0) | 20h 23m 58,0s |

| Deklination (J2000.0) | +38° 29′ 54″ |

| V Helligkeit | 6,6 mag |

| Flächenhelligkeit | 11,0 mag |

| Winkelausdehnung | 10,0′ |

| Anzahl der Sterne | 50 |

| Hellster Stern | 8,6 mag |

| Durchmesser | 11 Lichtjahre |

| Entfernung | 3.700 Lichtjahre |

| Beschreibung | Cl,P,lC,st L&S; About 20 stars mags 8… |

| Entdecker | Charles Messier, 1764 |

| Sternatlanten | Cambridge Star Atlas: Chart 6 & 7 Interstellarum Deep Sky Atlas: Chart 17, 29 & D1 Millennium Star Atlas: Charts 1147–1148 (Vol III) Pocket Sky Atlas: Chart 62 Sky Atlas 2000: Chart 9 Uranometria 2nd Ed.: Chart 48 |

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]