Die Antennengalaxien NGC 4038 & NGC 4039, im südlichen Sternbild Rabe (Corvus), wurden am 7. Februar 1785 von dem deutsch-britischen Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel mit seinem 18,7‑Zoll-Spiegelteleskop entdeckt. Er stufte sie zunächst als planetarische Nebel ein. Herschel beschrieb sie als „ziemlich hell, groß, sich öffnend mit einem Zweig oder zwei Nebeln, die sehr schwach miteinander verbunden sind. Der südliche ist der kleinste“. Beide Galaxien wurden 1833 von seinem Sohn John Herschel ebenfalls beobachtet. Im Jahr 1888 nahm der dänische Astronom Johan Ludvig Emil Dreyer die beiden Objekte als NGC 4038 und NGC 4039 in seinen „New General Catalogue“ auf. Auch im Caldwell-Katalog von Sir Patrick Caldwell-Moore sind sie als Caldwell 61 & Caldwell 62 verzeichnet. Im Arp-Katalog wechselwirkender Galaxien sind sie als Arp 244 aufgeführt. Der amerikanische Astronom Halton Arp gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen ein. Diese Galaxien gehören zur Klasse der „Galaxien mit Anzeichen für eine Aufspaltung“. Der Name der Antennengalaxien (Antennae Galaxies) rührt daher, dass das Galaxienpaar lange, antennenartigen Arme besitzen, die weit aus den Kernen der beiden Galaxien herausragen. Sie sind auch unter dem weniger bekannten Namen Ringelschwanzgalaxien (Ringtail Galaxies) bekannt.

Zwei kollidierende und wechselwirkende Galaxien

Die Antennengalaxien sind ein interessantes Paar wechselwirkender Galaxien. Sie sind mit einer Helligkeit von 10,3 und 10,4 mag und einer scheinbaren Größen von 5,2 x 3,1 und 3,1 x 1,6 Bogenminuten bereits in mittelgroßen Teleskopen sichtbar. Das Galaxienpaar steht 66 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und gehören zu den nächsten und jüngsten Beispielen kollidierender Galaxien. Lang belichtete Aufnahmen zeigen zwei längliche, dünne Materiestränge, ähnlich den Fühlern von Insekten, die von den beiden Zentralbereichen ausgehen. Diese Ausläufer aus Gas, Staub und Sternen erstrecken sich mehr als 380.000 Lichtjahre weit in den intergalaktischen Raum. Das nördliche Filament lässt sich etwa 5 Bogenminuten und das südliche mehr als 10 Bogenminuten weit verfolgen. Beide Filamente senden starke Radiostrahlung aus. Die Scheiben der beiden Galaxien haben eine Ausdehnung von 77.000 Lichtjahren. Der Abstand zwischen den Zentren der Galaxien wird auf etwa 30.000 Lichtjahre geschätzt. NGC 4038 ist etwa 65° und NGC 4039 etwa 71° zu unserer Blickrichtung geneigt.

Aufgrund ihrer Wechselwirkung und der daraus resultierenden Verdichtung großer Gas- und Staubwolken in Verbindung mit verschränkten Magnetfeldern erleben beide Galaxien derzeit einen intensiven Starburst. Dabei entstehen in rascher Folge Millionen neuer und heller Sterne. Die dabei entstehenden Supersternhaufen sowie riesige Emissionsnebel sind auf lang belichteten Aufnahmen als helle Knoten in den Spiralarmen zu erkennen. In den Antennen entdeckten die Astronomen mehr als tausend helle Sternhaufen, die aus neu entstandenen Sternen bestehen. Die meisten der in den Antennen entstandenen Supersternhaufen, von denen einige mehr als eine Million Mitglieder haben, werden sich innerhalb der ersten 10 Millionen Jahre wieder auflösen. Einige der neugeborenen Haufen werden überleben und sich in einer Milliarde Jahren zu Kugelsternhaufen entwickeln. Die beiden Galaxienkerne bestehen hauptsächlich aus alten Sternen, die von Staubfäden durchzogen sind.

Vor etwa 1,2 Milliarden Jahren waren NGC 4038 & NGC 4039 noch zwei getrennte Galaxien, wobei die Spiralgalaxie NGC 4039 größer war als die Balkenspirale NGC 4038. 900 Millionen Jahren vor unserer Zeit, als sich auf der Erde gerade das höhere mehrzellige Leben entwickelte, begannen sich die Galaxien einander anzunähern und sahen ähnlich aus wie NGC 2207 und IC 2163 im Sternbild Canis Major. Vor 600 Millionen Jahren bewegten sich die Antennen direkt aufeinander zu. Sie ähnelten den Mäusegalaxien (NGC 4676 A/B), einem Paar interagierender Spiralgalaxien im Sternbild Coma Berenices. Im Zeitalter des Kambrium, vor 500 Millionen Jahren, krabbelten die ersten Trilobiten bereits auf dem Meeresgrund, als die beiden Galaxien zu verschmelzen begannen. Vor 300 Millionen Jahren, in der Zeit des Karbons, in der auch die irdischen Steinkohlewälder entstanden, begannen sich die Sterne der Antennen aus den beiden Galaxien zu lösen und in den intergalaktischen Raum zu driften, als sich die beiden Galaxien zum ersten Mal trafen. Die beiden Schweife werden entweder in die neu entstandene elliptische Galaxie zurückfallen oder sich im Weltraum verlieren.

Heute reichen die beiden Ströme ausgestoßener Sterne weit über die ursprünglichen Galaxien hinaus, was zu der Antennenform geführt hat. Der Gezeitenschweif von NGC 4039 zeigt nur eine schwache H I‑Emission. Der blaue, südliche Gezeitenschweif von NGC 4038 erscheint deutlich heller, weil er mehr atomaren Wasserstoff enthält. Bevor die galaktische Kollision vorbei ist, werden in den Galaxien Milliarden neuer Sterne entstehen. Innerhalb der nächsten 400 Millionen Jahre werden die Kerne der Galaxien schließlich kollidieren. Innerhalb der nächsten Milliarden Jahre werden sie zu einem einzigen großen Kern verschmelzen, der von Sternen, Gas und Staub umgeben ist und in dessen Innerem sich ein supermassereiches Schwarzes Loch befinden wird. Beobachtungen und Simulationen deuten darauf hin, dass NGC 4038 und NGC 4039 schließlich eine elliptische Riesengalaxie bilden werden.

Wir sehen hier ein Szenario, das auch unserer Milchstraße droht, wenn sie in etwa 4 bis 6 Milliarden Jahren mit der Andromedagalaxie (Messier 31) kollidiert. Denn auch Milchstraße und Andromeda werden in Zukunft wahrscheinlich zu einer elliptischen Riesengalaxie verschmelzen. NGC 4038 und NGC 4039 durchqueren einander mit sehr hoher Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde. Der Grund dafür, dass die galaktische Verschmelzung Hunderte von Millionen Jahren dauert, liegt in der enormen Größe der Galaxien. Die für die Modellierung der Galaxienentwicklung wichtige Kollisions- und Verschmelzungssequenz, die so genannte Toomre-Sequenz, wurde zum Teil durch die erfolgreiche Modellierung der „Antennen“ von NGC 4038 und NGC 4039 entwickelt.

Junge Kugelsternhaufen, Supernovae und Planetenentstehung

Die Antennengalaxien enthalten auch eine relativ junge Ansammlung massereicher Kugelsternhaufen, die ebenfalls durch die Kollision der beiden Galaxien entstanden sind. Das junge Alter dieser Haufen steht im Gegensatz zum Durchschnittsalter der meisten bekannten Kugelsternhaufen in der Milchstraße und anderen Galaxien, die etwa 12 Milliarden Jahre alt sind. Die Entstehung dieser Kugelsternhaufen geht wahrscheinlich auf Schockwellen zurück, die durch die Kollision erzeugt wurden und große, massive Molekülwolken komprimierten. Es wird vermutet, dass die dichtesten Regionen der kollabierenden und komprimierten Wolken die Geburtsstätten dieser Supersternhaufen sind. Bei der Analyse der Antennengalaxien mit dem Röntgenobservatorium Chandra wurden Bereiche gefunden, in denen große Mengen schwerer Elemente wie Neon, Magnesium und Silizium vorkommen. Diese Elemente sind notwendig für die Bildung von Planeten und möglicherweise für die Entstehung von Leben, wie wir es kennen.

Eine neue Studie, die die Farben und Helligkeiten der roten Riesensterne in dem System gemessen hat, zeigt außerdem, dass die beiden interagierenden Galaxien wahrscheinlich nur 45 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt sind. In den vergangenen Jahrzehnten wurden in NGC 4038 außerdem mehr als fünf Supernovae entdeckt: SN 1921A (Typ unbekannt, 16. Größenklasse), SN 1974E (Typ II, 14. Größenklasse), SN 2004gt (Typ Ic, 14,9 mag), SN 2007sr (Typ Ia, 12,9 mag) und SN 2013dk (Typ Ic, 15,8 mag). Beide Galaxien gehören zur NGC 4038-Gruppe. Hierbei handelt es sich um einen kleinen Galaxienhaufen, der unserer Lokalen Gruppe ähnlich und in den Sternbildern Rabe und Becher zu finden ist. Die Gruppe besteht aus 13 bis 27 weiteren Galaxien, die eine Fläche von 2,5 x 2,0 Grad am Himmel bedecken. Bei der angenommenen Entfernung würde sich die Gruppe über 3 Millionen Lichtjahre in den Raum erstrecken. Zu den hellsten Mitgliedern der Gruppe gehören die Spiralgalaxie NGC 3981 im Sternbild Crater, die Balkenspirale NGC 4027 und die elliptische Galaxie NGC 4033 im Sternbild Corvus.

Beobachtung

Beide Galaxien haben nur eine geringe Flächenhelligkeit und erfordern einen dunklen Standort und gute Horizontsicht. NGC 4038 und NGC 4039 sind in 4- bis 6‑Zoll großen Fernrohren als zwei relativ helle, leicht dreieckige und gekrümmte Nebelflecken sichtbar. Bei einer höheren Vergrößerung von etwa 70-fach erscheinen sie als hakenförmige Objekte mit einer schwachen Ausdehnung nach Süden. Ein dunkler Keil, der von Westen eindringt, trennt die Galaxien. Nur 6 Bogenminuten nordwestlich der Galaxien befindet sich ein Stern der 8. Größenklasse. Mit 8 bis 10-Zoll Teleskopen und 100-facher Vergrößerung erscheinen beide Galaxien hell und unregelmäßig bis rund, ohne zentrale Aufhellung. Der dunkle Einschnitt auf der Westseite des Galaxienpaares ist nun deutlicher zu erkennen. Im Osten scheinen sie sich zu berühren. Die nördliche Galaxie (NGC 4038) ist deutlich heller und rund bis oval. Sie zeigt einige stellare Flecken an ihren Enden.

Auch im Inneren von NGC 4039 sind einige subtile Flecken zu erkennen. Sie erscheint deutlich kleiner, schmaler und etwas lichtschwächer. Die Ränder sind deutlich, aber nicht scharf. Bei 12 bis 14-Zoll Öffnung erscheinen beide Galaxien herzförmig, wie ein Komma, eine Kaulquappe oder eine Garnele. Die nun gut ausgeprägten Kerne erscheinen oval, etwa doppelt so lang wie breit. Der nördliche Teil der Galaxie (NGC 4038) erscheint auffällig strukturiert und weist einige dunkle Flecken auf. Hierbei handelt es sich um Sternwolken und dunkle Nebel innerhalb der Galaxienscheibe. Selbst von sehr dunklen Standorten wie Namibia aus bleiben die auf lang belichteten Fotos sichtbaren Antennen auch bei deutlich größerer Teleskopöffnung unsichtbar. Nur 45 Bogenminuten südwestlich der Antennen befindet sich die 11,3 mag helle Galaxie NGC 4027.

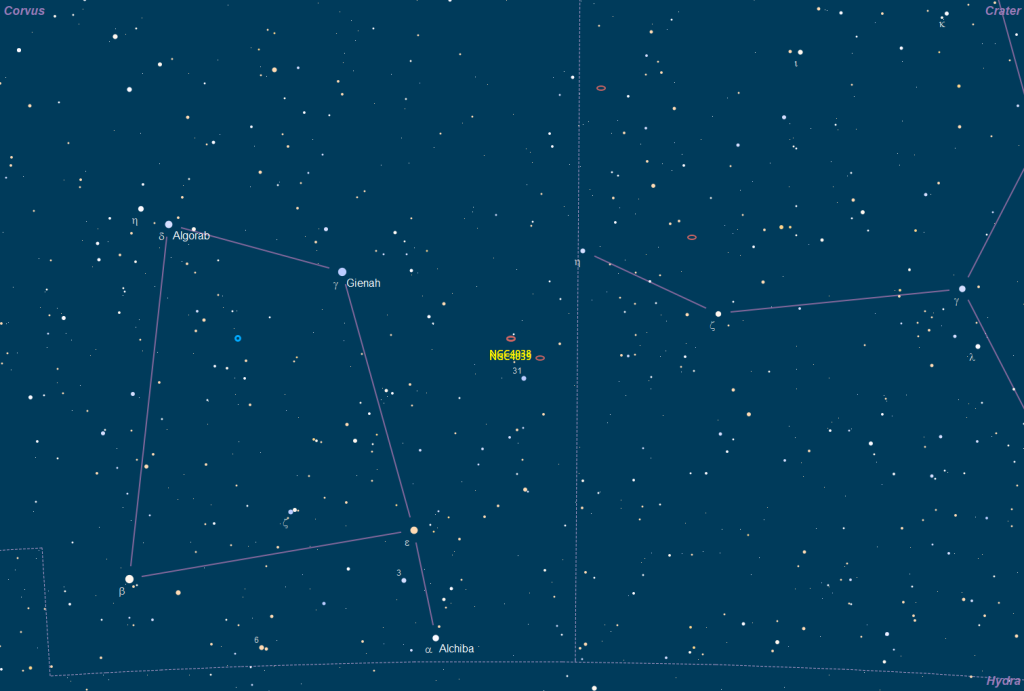

Die Antennengalaxien stehen im westlichen Teil des Sternbildes Corvus. Sie sind am besten in den Frühlingsmonaten zu sehen, wenn das Sternbild Rabe über dem Südhorizont kulminiert. Leider erreichen sie in Mitteleuropa nur eine geringe Höhe über dem Südhorizont. Um die beiden Galaxien zu finden, orientieren wir uns an den Sternbildern Corvus und Crater. Sie liegen ¾ Grad nördlich von 31 Crateris (5,3 mag) und 3 ¼ Grad südwestlich von Gienah (Gamma Cor, 2,6 mag), dem hellsten Stern im Raben. Verdoppelt man den Abstand zwischen Algorab (Delta Cor, 2,9 mag) und Gamma Corvis und verlängert diese Strecke etwas weiter nach Süden, so sollte das kollidierende Galaxienpaar zwischen zwei Sternen der 9. Größenklasse schon bei geringer Vergrößerung im Gesichtsfled des Okulars auftauchen.

Aufsuchkarte Antennengalaxie (NGC 4038–39) (57,7 KiB, 53 hits)

Aufsuchkarte Antennengalaxie (NGC 4038–39) (57,7 KiB, 53 hits)

Steckbrief für NGC 4038–39

Daten und Fakten für die Antennengalaxie (NGC 4038–39) im Raben| Objektname | NGC 4038 NGC 4039 |

| Katalogbezeichnung | PGC 37967, ESO 572–47, MCG ‑3–31-14, UGCA 264, ARP 244 PGC 37969, ESO 572–48, MCG ‑3–31-15, UGCA 265, ARP 244 |

| Eigenname | Antennen-Galaxie, Antennae Galaxies, Ringelschwanzgalaxie, Ringtail Galaxy |

| Typ | Galaxie, SBm Galaxie, SB |

| Sternbild | Rabe (Corvus) |

| Rektaszension (J2000.0) | 12h 01m 52,8s 12h 01m 53,8s |

| Deklination (J2000.0) | -18° 51′ 52″ ‑18° 53′ 08″ |

| V Helligkeit | 10,3 mag 10,4 mag |

| Flächenhelligkeit | 13,1 mag 12,1 mag |

| Winkelausdehnung | 3,4′ x 1,7′ 3,3′ x 1,7′ |

| Positionswinkel | 94° 55° |

| Absolute Helligkeit | -21,360 ‑21,120 |

| Durchmesser | 77.000 Lichtjahre |

| Entfernung | 66 Millionen Lichtjahre |

| Beschreibung | pB,cL,R,vgbM; H IV 28;Ringtail Galaxy;two filaments pF,pL; H II 282 |

| Entdecker | Friedrich Wilhelm Herschel, 1785 |

| Sternatlanten | Cambridge Star Atlas: Chart 11 & 17 Interstellarum Deep Sky Atlas: Chart 69 & 70 Millennium Star Atlas: Charts 845–846 (Vol II) Pocket Sky Atlas: Chart 47 Sky Atlas 2000: Chart 21 Uranometria 2nd Ed.: Chart 150 |

[…] mit der Registrierung, eine Karte bis zum 25. April, ein Thread und Artikel hier, hier, hier, hier, hier und…