Der Planetarische Nebel NGC 40, im nördlichen Sternbild Kepheus (Cepheus), wurde am 25. November 1788 von dem deutsch-britischen Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel mit seinem 18,7 Zoll Spiegelteleskop entdeckt. Herschel beschrieb das Objekt als Stern der 9. Größenklasse, der von einem milchigen Nebel umgeben sei. Auch sein Sohn John beschrieb das Objekt als Stern mit nebliger Atmosphäre. Im Jahr 1905 bemerkte die amerikanische Astronomin Williamina Fleming ein helles Emissionsspektrum und identifizierte NGC 40 als planetarischen Nebel. Der Nebel ist auch als Caldwell 2 im Katalog von Sir Patrick Caldwell-Moore verzeichnet. In diesem Katalog sind Deep-Sky-Objekte aufgeführt, die sich mit Amateurteleskopen beobachten lassen. Im englischen Sprachraum trägt er auch den Eigennamen „Bowtie Nebula“, da er aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes an eine Krawattenfliege erinnert. Diesen Spitznamen teilt er sich mit einem anderen planetarischen Nebel, NGC 2440, der sich im Sternbild Puppis befindet.

Im H‑Alpha Licht leuchtend mit hellen Zentralstern

NGC 40 besitzt eine scheinbare Helligkeit von 10,6 mag sowie einen scheinbaren Durchmesser von 1,23 × 1,23 Bogenminuten. Er ist bereits in Teleskopen ab einer Öffnung von 4‑Zoll auffindbar. Für eine gute Sicht auf das Objekt ist jedoch mindestens das Doppelte dieser Öffnung erforderlich. In dem Planetarischen Nebel befindet sich ein 11,6 mag heller heißer Zentralstern, einer der hellsten seiner Art. Er hat vor 4.500 Jahren, am Ende seines Lebens, seine äußere Hülle in den Weltraum abgestoßen. Die Hülle dehnt sich aktuell mit einer Geschwindigkeit von 29 km/s weiter aus. Sie wird durch die intensive UV-Strahlung des Zentralsterns in seinem Zentrum zum Leuchten angeregt. Dabei heizt sie sich bis auf eine Temperatur von 10.000 Grad Celsius auf. Der Zentralstern (HD 826) besitzt eine Masse von etwa 0,7 Sonnenmassen und den Spektraltyp WC8. Er ist ein wasserstoffarmer Stern mit ausgeprägten He‑, C- und O‑Linien. Dies weist auf ein Spektrum hin, das dem eines kohlenstoff- und massereichen Wolf-Rayet-Sterns ähnelt. Er besitzt eine bolometrische Leuchtkraft von etwa 7.000 Sonnen, einen Radius von 0,56 Sonnen und eine effektive Oberflächentemperatur von 71.000 Kelvin.

Die Temperatur der Quelle, die den Nebel ionisiert, beträgt jedoch lediglich 45.000 bis 50.000 Kelvin. Die Temperatur des Zentralsterns sollte jedoch ausreichen, um den Nebel in einen viel höheren Ionisationszustand zu versetzen. Dies deutet auf das Vorhandensein von abschirmendem Material zwischen dem Stern und dem leuchtenden Nebel hin. Ein solches Material mit höherer Dichte könnte sich an der Stoßgrenze zwischen dem schnellen Wind des Zentralsterns (etwa 1800 km/s) und den deutlich langsamer expandierenden Nebelschalen selbst bilden. Es könnte den ultravioletten Fluss des Zentralsterns absorbieren und so die Bildung hoch angeregter Linien im Nebel verhindern. In einer Studie aus dem Jahr 2019, bei der mithilfe von Infrarotbeobachtungen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) im Nebel kartiert wurden, wurde eine toroidale Struktur im Nebel entdeckt, die diese Absorption erklären könnte. Eine weitere Erklärung für diesen Widerspruch ist, dass der Stern zuvor kühler war, aber einen späten thermischen Impuls erfahren hat, der die Fusion erneut entzündete und seine Temperatur ansteigen ließ.

Interessant ist, dass die Nebelhülle von NGC 40, im Gegensatz zu den meisten Planetarischen Nebeln, vorrangig in der H‑Alpha-Linie leuchtet und auf Fotos rötlich erscheint. Dieser Spektralbereich ist für das menschliche Auge weniger empfindlich. Der Ring leuchtet dagegen in der Linie des zweifach ionisierten Sauerstoffs (O‑III) und ist deutlich besser zu erkennen. So bekommt man einen zarten, farblosen und leicht strukturierten „Rauchring” zu Gesicht, der zwar recht deutlich, aber im Vergleich zum berühmten Ringnebel in der Leier nicht hell leuchtend zu sehen ist. Einige Regionen des Nebels wurden auf mehrere Millionen Grad Celsius aufgeheizt. Sie strahlen im Röntgenbereich. Hier trifft ein 900 km/s schneller, stellarer Wind auf interstellares Material und übt hohe Kompressionskräfte aus. Dadurch verliert der Zentralstern jährlich Materie in einer Menge an die Umgebung, die dem 500.000stel Teil einer Sonnenmasse entsprich.

Morphologisch gesehen ähnelt die Hülle von NGC 40 einem Fass, dessen Längsachse nach Nordnordosten zeigt. Sie ist von konzentrischen Ringen umgeben, die im optischen und infraroten Spektrum sichtbar sind. Um die Pole herum befinden sich zwei zusätzliche Lappenpaare, die auf weitere Auswürfe des Sterns zurückzuführen sind. Das Nebelmaterial bedeckt vom Zentralstern aus gesehen etwa 25 % des Himmels. Dies deutet auf einen asymmetrischen Massenverlust des Sterns im asymptotischen Riesenaststadium hin. Die Rotationssymmetrieachse des Nebels ist in einem Winkel von etwa 20° zu unserer Sichtlinie geneigt.

In der astronomischen Literatur wird die Entfernung zu NGC 40 zumeist mit 3.500 Lichtjahren angegeben. Das entspricht einem wahren Durchmesser von ungefähr 1,25 Lichtjahren. Neuere Quellen geben sogar eine Distanz von 6.900 Lichtjahren an. Die im Teleskop sichtbare innere Hülle ist von einem weitläufigen Halo aus Filamenten umgeben. Diese erstreckt sich bis in eine Entfernung von 2,3 Lichtjahren von der zentralen Schale in den Raum. Die äußersten Regionen früherer Eruptionen, die vor allem im infraroten Licht zu sehen sind, besitzen sogar den vier- bis fünffachen Durchmesser des Nebels. Diese Filamentstruktur entstand wahrscheinlich, als der Zentralstern noch ein Roter Riese auf dem asymptotischen Riesenast war. In ungefähr 30.000 Jahren wird die Temperatur des Zentralsterns so weit gesunken sein, dass sich das Gas in der Nebelhülle verdünnt und verteilt hat und der Nebel schließlich unsichtbar wird. Der Zentralstern wird zu einem weißen Zwerg, einem dichten Sternüberrest in der Größe der Erde.

Auf lang belichteten Fotos ist der Bow-Tie-Nebel von weiteren Filamenten umgeben, die im Hintergrund liegen. Diese Filamente sind deutlich weiter entfernt und stehen nicht mit dem Nebel in Verbindung. Sie gehören zum großen Supernova-Überrest CTA 1, der sich über eine Strecke von 1,5 Grad des Himmels erstreckt.

Beobachtung

Unter guten Bedingungen ist NGC 40 bereits mit Teleskopen ab 4 bis 5‑Zoll Öffnung und rund 90-facher Vergrößerung als rundes, nebliges Fleckchen erkennbar. Er bildet zusammen mit zwei helleren, orangefarbenen Sternen der 9. Größenklasse ein stumpfes Dreieck. Der Zentralstern ist allerdings nur indirekt sichtbar. Unterhalb einer 30-fachen Vergrößerung überstrahlt der Zentralstern den Planetarischen Nebel, sodass dieser fast wie ein Stern erscheint. Ein UHC-Filter verbessert den Kontrast zum Nebel gegenüber der Umgebung deutlich. Bei abgewandtem Blick erscheint der Nebel deutlich oval und ist in Richtung Südost-Nordwest ausgerichtet. In Teleskopen mit 6 bis 8‑Zoll Öffnung und 120-facher Vergrößerung erscheint NGC 40 etwas heller und oval mit einem gut sichtbaren Zentralstern. Die Nebelhülle wird zur Mitte hin etwas heller. Bei höherer Vergrößerung von 200-fach ist ein schwacher, dünner Ring zu erahnen. Die Ränder erscheinen leicht unscharf, dafür ist der Zentralstern nun leichter zu sehen. Die Farbe des Nebels erscheint bei kleiner Vergrößerung eher weißlich als grünlich-türkis, wie es bei den meisten anderen Planetarischen Nebeln der Fall ist. Bei indirektem Sehen besitzt NGC 40 sogar einen leichten Blinkeffekt.

Bei hoher Vergrößerung erscheint NGC 40 im 10 bis 12-Zöller leicht quadratisch. E es ist eine Zweischalenstruktur zu erkennen. Im Westen und Osten kommt der Ring sehr gut zur Geltung. Im Norden und Süden erscheint der Nebel offen, mit einem schwachen Halo, der in den Hintergrund übergeht. Die Nebelränder wirken heller. Bei einer Vergrößerung von über 200-fach erscheint der Ring wulstförmig mit zwei markanten Knoten, einem im Südosten und einem im Nordwesten. Der Zentralstern mit einer Helligkeit von 12 mag ist nun sehr gut zu erkennen und befindet sich in einem dunklen Hohlraum. Mit noch größeren Öffnungen und einer hohen Vergrößerung von 270-fach sind nun auch mehrere Helligkeitsschwankungen, Segmente und Knoten über die komplette Nebelhülle hinweg erkennbar. Der Nebel reagiert nur mäßig auf einen OIII-Filter.

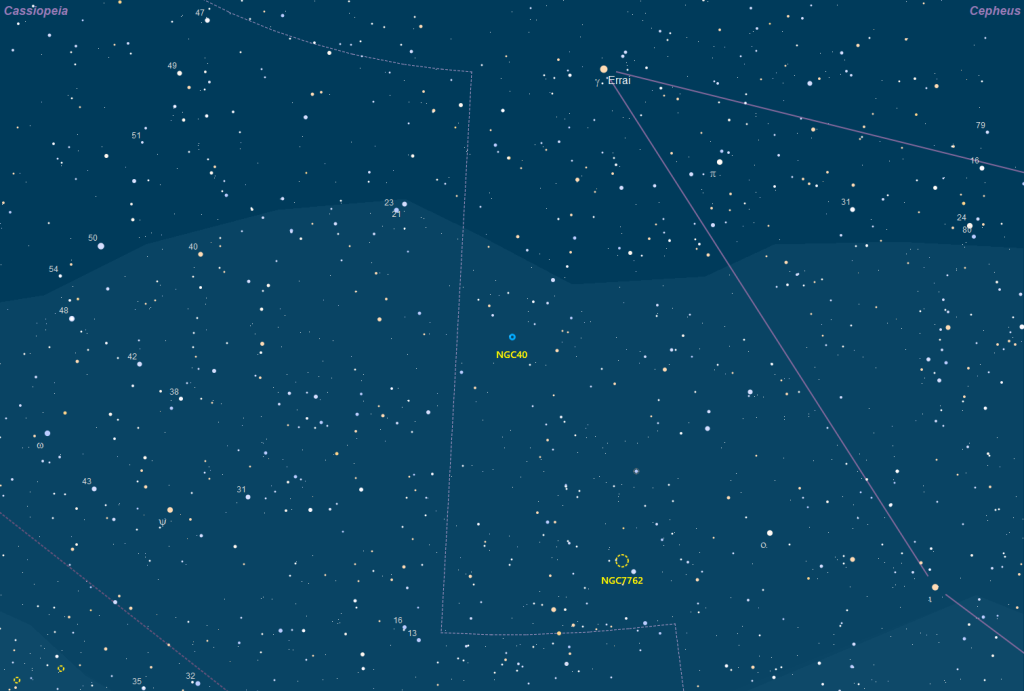

NGC 40 befindet sich nur 17° bis 18° vom nördlichen Himmelspol entfernt. Er ist zirkumpolar und kann deshalb das ganze Jahr über beobachtet werden. Die beste Zeit dafür sind die Herbstmonate, in denen das Sternbild Kepheus hoch am Himmel steht. Leider befindet sich der Planetarische Nebel in einer sternarmen Region im östlichen Bereich des Cepheus. Aus diesem Grund ist er nicht leicht zu finden. Am besten orientiert man sich an Errai (Gamma Cep, 3,2 mag), der mit Schedar (Gamma Cas, 1,6 mag) eine Linie bildet. NGC 40 liegt ungefähr auf einem Drittel des Weges entlang dieser Linie.

Aufsuchkarte Bowtie Nebula (NGC 40) (123,6 KiB, 49 hits)

Aufsuchkarte Bowtie Nebula (NGC 40) (123,6 KiB, 49 hits)

Steckbrief für NGC 40

Daten und Fakten für den Planetarischen Nebel NGC 40 im Kepheus (Cepheus)| Objektname | NGC 40 |

| Katalogbezeichnung | PK 120+9.1, PN G120.0+09.8, IRAS 00102+7214, ARO 1 |

| Eigenname | Bowtie Nebula |

| Typ | Planetarischer Nebel, PN 3b(3) |

| Sternbild | Kepheus (Cepheus) |

| Rektaszension (J2000.0) | 00h 13m 01,0s |

| Deklination (J2000.0) | +72° 31′ 21″ |

| V Helligkeit | 7,3 mag |

| Flächenhelligkeit | 6,9 mag |

| Winkelausdehnung | 1,0′ x 0,7′ |

| Helligkeit Zentralstern | 10,6 mag |

| Expansionsgeschwindigkeit | 29,0 km/s |

| Durchmesser | 1,25 Lichtjahre |

| Entfernung | 3.500 Lichtjahre |

| Beschreibung | F,vS,R,vsmbM,L*cont; H IV 58;PK120+9.1;Lord Rosse saw spiral structure |

| Entdecker | Friedrich Wilhelm Herschel, 1788 |

| Sternatlanten | Cambridge Star Atlas: Chart 1 Interstellarum Deep Sky Atlas: Chart 2 & 7 Millennium Star Atlas: Charts 23–24 (Vol I) Pocket Sky Atlas: Chart 1 Sky Atlas 2000: Chart 1 Uranometria 2nd Ed.: Chart 8 |

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…