Der Lauf des Mondes

Zu Beginn des Monats finden wir den zunehmenden Mond an der Grenze der beiden Sternbilder Schütze und Steinbock. Danach wandert der Erdtrabant durch den Wassermann. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober können wir den fast vollen Mond in der Nähe von Saturn beobachten. Unser Erdtrabant zieht in dieser Nacht in einem Abstand von knapp 3 Grad nördlich am Ringplaneten vorbei. Am 7. Oktober durchläuft der Mond schließlich die Vollmondphase im Sternbild Fische. Nach der Vollmondnacht wird unser stiller Begleiter allmählich zum Objekt der zweiten Nachthälfte. Er wandert weiter nach Osten durch das Sternbild Widder und hält sich in der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober östlich des Sternenhaufens der Plejaden (M 45) im Sternbild Stier auf. Ab dem 13. Oktober sehen wir die abnehmende Mondsichel im Sternbild Zwillinge. In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober steht der Mond im letzten Viertel zwischen Jupiter und Pollux. Gegen Mitternacht beträgt der Abstand zum Riesenplaneten nur noch 3 ½ Grad. Am 14. des Monats geht der Mond erst nach Mitternacht im Osten auf. Am Morgen des 15. Oktober sehen wir ihn im Sternbild Krebs über dem Sternhaufen Praesepe (M 44). Danach wandert er durch den Löwen, wo wir die abnehmende Mondsichel am Morgen des 17. Oktober nur 5 Grad südöstlich von Regulus sehen können. Am Morgen des 19. Oktober können wir die sehr dünne Mondsichel nur 6 Grad östlich des Morgensterns Venus im Sternbild Jungfrau zum letzten Mal vor Neumond beobachten, bis schließlich am 21. des Monats die Neumondphase durchlaufen wird. Dann müssen wir uns noch bis zum 24. Oktober gedulden, bis wir den zunehmenden Mond wieder dicht über dem Südwesthorizont in der Abenddämmerung erspähen können. Der Mond steigt an den Folgetagen nun immer höher über den Horizont und wandert durch die Sternbilder Schlangenträger und Schütze. Am 30. Oktober durchläuft er das erste Viertel im Sternbild Steinbock. Auch am letzten Abend des Monats sehen wir ihn abermals im Steinbock.

Die Planeten

Der flinke Planet Merkur bewegt sich rechtläufig durch den Tierkreis und vergrößert dabei seinen östlichen Winkelabstand zur Sonne. Am 29. Oktober 2025 erreicht er mit einem Abstand von 23°53′ schließlich seine größte östliche Elongation. Aufgrund seiner südlichen Position im Tierkreis und der flachen Ekliptiklage am Abendhimmel ist der innerste Planet unseres Sonnensystems in unseren Breiten leider nicht sichtbar. Lediglich im Mittelmeerraum sowie auf der Südhalbkugel der Erde kann er etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang über dem Westhorizont erspäht werden.

Die Venus ist als ‑3,9 mag heller Morgenstern noch im Sternbild Löwe zu sehen. Am 8. März wechselt sie in das Sternbild Jungfrau. Im Laufe des Oktobers verkürzt sich ihre Sichtbarkeitszeit über dem Osthorizont drastisch, da sie sich der Sonne weiter annähert. Zudem geht sie im Laufe des Monats immer später auf und wandert im Tierkreis weiter in Richtung Süden. Während sie am 1. Oktober um 4:45 Uhr MESZ aufgeht, überschreitet sie am 31. Oktober erst um 5:19 Uhr MEZ die östliche Horizontlinie. Das macht sich auch an einer geringeren Horizonthöhe bemerkbar. Zu Beginn des Monats steht sie bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung noch 16 Grad und am Ende des Monats nur noch 9 Grad hoch im Osten. Im Fernrohr schrumpft der Durchmesser des Venusscheibchens weiter und beträgt Ende Oktober nur noch 10 Bogensekunden. Gleichzeitig steigt der Beleuchtungsgrad auf 96 %. Am 2. Oktober erreicht die Venus das Perihel ihrer Bahn und befindet sich dann in einer Entfernung von 107 Millionen Kilometern zu unserem Zentralgestirn. Am 19. Oktober kann in der Nähe des Morgensterns die schmale Mondsichel gesichtet werden.

Unser roter Nachbar Mars wechselt vom Sternbild Jungfrau in das Sternbild Waage und hat sich vom Abendhimmel zurückgezogen. Er bleibt den ganzen Oktober über unsichtbar. Bis zum Monatsende verringert sich sein östlicher Winkelabstand zur Sonne auf nur noch 19 Grad.

Der Riesenplanet Jupiter wird allmählich zum Planeten für die gesamte Nacht und geht bereits vor Mitternacht auf. Er bremst seine rechtläufige Bewegung im Sternbild Zwillinge stark ab, wird Anfang November schließlich stationär und beginnt seine Oppositionsperiode. Seine scheinbare Helligkeit steigt dabei auf ‑2,3 mag. Sein Aufgang verfrüht sich von 23:52 Uhr Sommerzeit auf 21:07 Uhr Normalzeit. Im Teleskop vergrößert sich sein Äquatordurchmesser auf 40,4 Bogensekunden. Besonders interessant sind die Begegnungen Jupiters mit Pollux in den Zwillingen, den er am 27. Oktober in einem Abstand von 7 Grad südlich passiert, sowie mit dem Halbmond am 14. des Monats.

Der Ringplanet Saturn wandert rückläufig durch das Sternbild Wassermann. Im Vormonat stand er in Opposition zur Sonne und ist nach Einbruch der Dunkelheit bereits hoch im Osten zu sehen. Im Laufe des Oktober zieht er sich allmählich vom Morgenhimmel zurück und geht am 1. des Monats um 6:06 Uhr MESZ unter. Ende Oktober sinkt er bereits um 2:58 Uhr MEZ unter die westliche Horizontlinie. Ende des Monats kulminiert er rund zweieinhalb Stunden vor Mitternacht in einer Höhe von 36 Grad über dem Südhorizont. Sein berühmtes Ringsystem ist nach wie vor nur wenig geöffnet. Sein Äquatordurchmesser schrumpft auf 18,9 Bogensekunden. Auch seine scheinbare Helligkeit nimmt um 0,1 Größenklassen auf 0,8 mag ab. Erwähnenswert ist die Begegnung mit dem fast vollen Mond in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober.

Der ferne Eisriese Uranus beschleunigt seine rückläufige Bewegung im Sternbild Stier und steht kurz vor der Opposition. Schon jetzt ist er fast die ganze Nacht zu sehen. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,6 Größenklassen ist Uranus theoretisch mit bloßem Auge erkennbar. Im Teleskop erscheint der Planet als 3,8 Bogensekunden großes, grünliches Scheibchen ohne Details, das sich knapp 4 ½ Grad südlich des Sternhaufens der Plejaden befindet. Aufgrund der Winterzeit verfrühen sich seine Aufgänge von 20:21 Uhr um drei Stunden am Monatsende.

Neptun stand im Vormonat in Opposition zur Sonne, weshalb sich seine Meridiandurchgänge in die späten Abendstunden verlagern. Er wandert rückläufig durch das Sternbild Fische und steht am 1. Oktober um 0:29 Uhr Sommerzeit im Süden. Bereits um 21:24 Uhr Winterzeit erreicht er am 31. Oktober seine größte Höhe über dem Südhorizont. Mit einer scheinbaren Größe von 7,8 mag ist er nur mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop zu sehen. Der Ringplanet Saturn kann als Aufsuchhilfe dienen, da er nur wenige Grad südlich von Neptun steht. Am 1. Oktober beträgt der Abstand beider Himmelskörper nur 3 Grad. Selbst bei hoher Vergrößerung ist im Teleskop nicht viel mehr als ein blassgrünes, 2,3 Bogensekunden großes Scheibchen zu erkennen.

Der Zwergplanet (134340) Pluto erreicht am 14. Oktober im Sternbild Steinbock den Stillstand und beendet damit seine diesjährige Oppositionsperiode. Anschließend bewegt er sich zwar wieder rechtläufig, aber sehr langsam über den Himmel. Mit einer scheinbaren Helligkeit von nur 14,5 mag ist er nur mit größeren Teleskopen zu sehen. Sein Untergang verschiebt sich dabei von 0:32 Uhr MESZ auf 21:31 Uhr MEZ.

Helle Kometen und Planetoiden

Der Komet C/2024 E1 (Wierzchos) durchwandert im Oktober das Sternbild Herkules in Richtung Südosten. Er ist ein Objekt für den Abendhimmel. Seine Helligkeit nimmt weiter zu und wird zum Monatsende voraussichtlich die 11. bis 12. Größenklasse erreichen.

Der Komet C/2025 A6 (Lemmon) zieht im Oktober halb über den Himmel und durchquert dabei die Sternbilder Luchs, Kleiner Löwe, Großer Bär, Jagdhunde, Bärenhüter, Kopf der Schlange und Herkules. Zu Monatsbeginn kann er mit einer scheinbaren Helligkeit von 7,5 mag bereits in Ferngläsern und kleinen Teleskopen beobachtet werden. Da er Ende August einen Helligkeitsausbruch hatte, wird er voraussichtlich die Helligkeitsgrenze für das bloße Auge überschreiten, wenn er in der zweiten Oktoberhälfte seine geringste Entfernung zur Erde passiert.� Bis zum Monatsende steigert er seine Helligkeit auf 4 mag. Er ist sowohl am Morgen- als auch am Abendhimmel zu sehen und stets am Morgenhimmel besser zu beobachten.

Im letzten Oktoberdrittel taucht der Komet C/2025 K1 (ATLAS) wieder am Morgenhimmel auf und zieht bis zum Monatsende durch den östlichen Bereich der Jungfrau weiter in den südwestlichen Bereich des Sternbilds Löwe. Mit einer Helligkeit von etwa 8 bis 9 mag kann er bereits in Ferngläsern oder kleinen Teleskopen beobachtet werden.

Der erst am 10. September 2025 entdeckte Komet C/2025 R2 (SWAN) wurde schnell heller und war im September ein attraktives Objekt mit langem Schweif, das nur auf der Südhalbkugel der Erde aus zu sehen war. Ab dem zweiten Oktober-Drittel wird er auch von der Nordhalbkugel aus am Abendhimmel sichtbar. Er wandert sehr schnell durch die Sternbilder Schlangenträger, Schlange, Schild, Adler und Wassermann in Richtung Osten. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 7 Größenklassen kann der Komet sehr gut in Ferngläsern und kleinen Teleskopen aufgespürt werden.

Der periodische Komet 24P/Schaumasse wandert durch das Sternbild Zwillinge in Richtung Osten und ist am Morgenhimmel am besten zu beobachten. Im Laufe des Oktobers steigert der Schweifstern seine Helligkeit von 13 auf 12 mag, sodass er bereits mit mittleren bis größeren Teleskopen beobachtet werden kann. Besonders interessant sind die Begegnungen mit dem Eskimonebel (NGC 2392) am 20. Oktober und mit dem Riesenplaneten Jupiter am 25. und 26. des Monats.

Der Zwergplanet (1) Ceres wird am 2. Oktober 2025 im Sternbild Walfisch wieder in Opposition zur Sonne stehen und dabei eine Helligkeit von 7,6 mag erreichen. Damit ist der Himmelskörper in jedem Fernglas gut zu erkennen. Bis zum Monatsende nimmt seine Helligkeit wieder auf 8,0 mag ab. Am 1. Oktober steht Ceres um 1:25 Uhr Sommerzeit in seiner höchsten Position im Süden, am 31. Oktober bereits um 21:59 Uhr Normalzeit. Am 11. Oktober steht der Zwergplanet nur 8,5 Bogenminuten von Phi‑2 Ceti (5,2 mag) entfernt. Phi‑2 Ceti kann hierbei als Aufsuchhilfe für den Zwergplaneten dienen.

Der 9,9 mag helle Asteroid (2) Pallas wandert durch das Sternbild Adler und sinkt ab dem 9. Oktober wieder unter die 10. Größenklasse. Am 1. Oktober kulminiert der Asteroid um 20:34 Uhr Sommerzeit, am 31. Oktober bereits um 17:49 Uhr MEZ.

(6) Hebe bremst ihre rückläufige Bewegung im südlichen Teil des Sternbilds Wassermann an der Grenze zum Sternbild Südlicher Fisch stark ab und wird am 4. Oktober stationär. Damit endet auch ihre Oppositionsperiode. Ihre scheinbare Helligkeit nimmt von 8,3 auf 9,0 mag stark ab. Ihre Untergänge verfrühen sich dabei von 2:26 Uhr MESZ auf 23:37 Uhr MEZ am Monatsende.

(89) Julia wandert ebenfalls durch den Wassermann und kulminiert Anfang Oktober mit einer scheinbaren Helligkeit von 9,8 mag um 21:09 Uhr MESZ. Ende des Monats erreicht sie bereits um 18:31 Uhr Winterzeit den Meridian. Ab dem 10. Oktober sinkt ihre Helligkeit wieder unter die 10. Größenklasse.

Der Asteroid (471) Papagena durchläuft das Sternbild Stier und steht am 1. Oktober um 4:10 Uhr Sommerzeit im Meridian. Am 31. Oktober erreicht er um 0:57 Uhr Winterzeit bereits seine höchste Stellung im Süden. In dieser Zeit steigt Papagenas scheinbare Helligkeit deutlich von 9,9 auf 9,2 Größenklassen.

Meteorströme

Vom 6. bis zum 10. Oktober sind die Draconiden (auch Giacobiniden bzw. Oktober-Draconiden genannt) aktiv. Ihr zirkumpolarer Radiant befindet sich etwa drei Grad östlich von Delta Draconis. Sie gehen auf den Kometen 21P/Giacobini-Zinner mit einer Umlaufzeit von 6,5 Jahren zurück. Das Maximum wird am Abend des 9. Oktobers erreicht. Die Meteorhäufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr recht stark. Im Durchschnitt ist jedoch alle 13 Jahre mit erhöhten Fallraten zu rechnen. So konnten im Jahr 1933 etwa 400 Meteore pro Minute beobachtet werden. Im Jahr 2011 wurden innerhalb von nur einer Stunde rund 300 Meteore registriert. Auch 2012 und vor allem 2018 gab es mit jeweils 150 Sternschnuppen eine deutlich erhöhte Aktivität, die auf den Periheldurchgang des Kometen zurückzuführen war. In diesem Jahr ist allerdings mit keiner erhöhten Aktivität zu rechnen. Am Abend steht der Radiant am höchsten über dem Horizont und es sind dann auch die meisten Sternschnuppen sichtbar. Allerdings stört in diesem Jahr der Vollmond die Beobachtung. Bei den Draconiden handelt es sich um extrem langsame Sternschnuppen mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 21 km/s, sodass sie sich gut von sporadischen Meteoren unterscheiden lassen.

Die Oktober-Camelopardaliden sind ein relativ unbekannter, da neuer Strom. Der zirkumpolare Strom aus dem Sternbild Giraffe wurde erstmals im Jahr 2005 per Video registriert. Im Jahr 2018 konnte eine Zenitrate von fünf Meteoren pro Stunde nachgewiesen werden. Der Radiant befindet sich an der Position RA 164° und Dec +79° und liegt damit im Grenzbereich der Sternbilder Giraffe und Drache. Der Strom ist nur zwischen dem 5. und 6. Oktober aktiv. Der zunehmende Mond wird die Beobachtung der Meteore nachhaltig stören. Mit einer Geschwindigkeit von 47 Kilometern pro Sekunde sind die Oktober-Camelopardaliden mittelschnelle Meteore. Die Herkunft des Stroms ist noch unbekannt.

Zwischen dem 10. und 18. Oktober ist der schwache Strom der Delta-Aurigiden sichtbar, dessen Radiant sich im nördlichen Teil des Sternbilds Fuhrmann befindet. In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober ist mit einer höheren Aktivität zu rechnen, wobei dann maximal zwei Sternschnuppen pro Stunde sichtbar sind. Diese zeigen mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 64 km/s sehr schnelle Meteore am Himmel. Lange Zeit wurden die Delta-Aurigiden und die September-Perseiden als ein Meteorstrom betrachtet. Es kristallisierte sich jedoch heraus, dass es sich in Wahrheit um zwei Teilströme handelt. Ein Ursprungskörper der Delta-Aurigiden ist ebenfalls nicht bekannt.

Vom 2. Oktober bis zum 7. November sind die Orioniden aktiv. Das breite Aktivitätsmaximum mit einer stündlichen Zenitrate von 20 bis 30 Meteoren findet in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens statt – pünktlich zur Neumondzeit. Auch dieser Meteorstrom ist in seiner Frequenz variabel und zeigt zwei Tage um das Aktivitätsmaximum herum eine erhöhte Sternschnuppenrate mit mehreren Maxima. In den Jahren 2006 bis 2009 wurden über drei Tage hinweg mehr als 45 bis 70 Sternschnuppen registriert. Der Radiant befindet sich rund 10 Grad nordöstlich von Beteigeuze im Orion und steht zu Beginn der Morgendämmerung etwa 50 Grad hoch über dem Horizont. Bei den Orioniden handelt es sich um schnelle Sternschnuppen, die mit einer Geschwindigkeit von 66 km/s in die Erdatmosphäre eindringen und oft lange Nachleuchtspuren hinterlassen. Mitunter sind auch helle Feuerkugeln dabei. Sie gehen auf den berühmten Kometen 1P/Halley zurück.

Zusammen mit den Orioniden kann auch der schwache Strom der Epsilon-Geminiden beobachtet werden. Sie tauchen zwischen dem 14. und 27. Oktober auf und sind mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 70 km/s sehr schnelle Objekte. Das Maximum findet am 18. Oktober mit einer Zenitrate von lediglich drei Sternschnuppen pro Stunde statt. Der abnehmende Mond wird die Beobachtung dieses Stroms nicht stören. Der Radiant liegt nur 15 Grad südlich des Radianten der Orioniden. Es bedarf daher einiger Erfahrung, um die Meteore dieses Stroms von denen der Orioniden zu unterscheiden.

Die Leonis-Minoriden sind ein noch relativ unbekannter Strom, dessen Radiant sich bei RA 162° und Dec +37° befindet. Ihr Aktivitätszeitraum liegt zwischen dem 19. und 27. Oktober mit einem schwachen Maximum am 24. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt sind höchstens fünf Meteore zu erwarten, die mit einer Geschwindigkeit von 62 Kilometern pro Sekunde am Himmel recht schnell sind. Der Ursprungskörper dieses Stroms ist vermutlich der Komet C/1739 K1 (Zanotti).

Die Nördlichen und Südlichen Tauriden können von September bis Dezember beobachtet werden. Die Aktivität der Südlichen Tauriden beginnt am 10. September und endet am 20. November. Das Maximum der Südlichen Tauriden ist um den 10. Oktober zu erwarten. Die Nördlichen Tauriden sind zwischen dem 20. Oktober und dem 10. Dezember aktiv, mit einem Maximum am 12. November. Unter optimalen Bedingungen sind zum Maximumszeitpunkt bei beiden Teilströmen rund 5 Meteore pro Stunde sichtbar, die mit Geschwindigkeiten von 30 km/s in die Erdatmosphäre eindringen. Sie zeigen demnach recht langsame Meteore. Mitunter sind auch helle Feuerkugeln zu beobachten. Der Mutterkörper des Tauridenstroms ist der kurzperiodische Komet 2P/Encke.

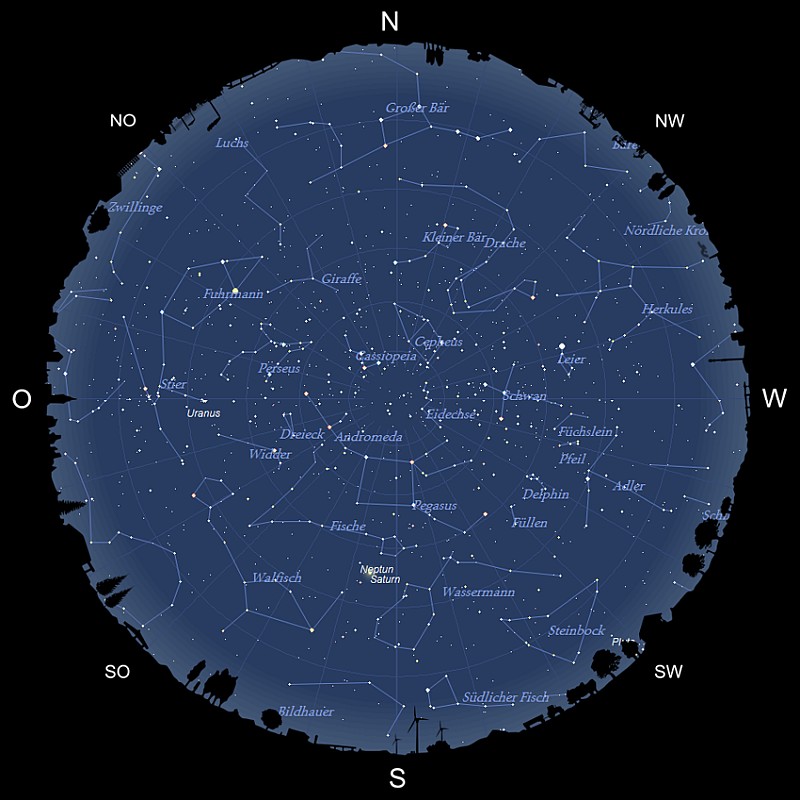

Der abendliche Fixsternhimmel

Im Norden

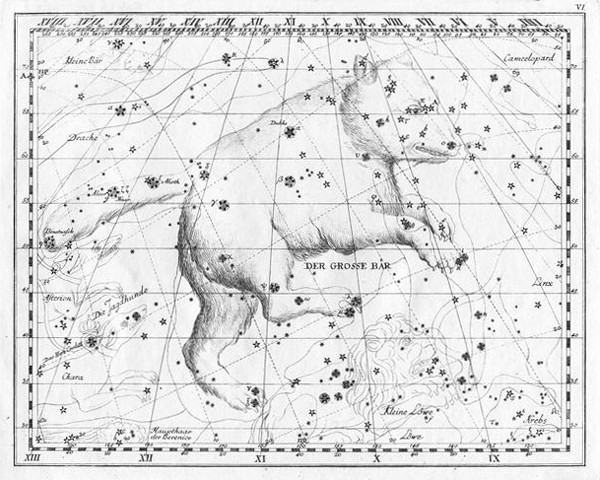

Das Sternbild Großer Bär mit der einprägsamen Figur des Großen Wagens hat zu unserer Standardbeobachtungszeit gerade den unteren Kulminationspunkt über dem Nordhorizont erreicht. Wenn wir die hinteren Kastensterne des Wagens um das Fünffache nach oben hin verlängern, finden wir auch den Polarstern und damit genau die Nordrichtung. Der Polarstern gehört zum Sternbild Kleiner Bär, dessen Kasten nun ebenfalls langsam in Richtung Nordhorizont absinkt, bis auch er die tiefste Position im Norden erreicht hat. Derzeit befindet er sich noch in der 7‑Uhr-Position. Westlich des Kleinen Bären entdecken wir das Sternbild des Drachen mit seinem auffälligen rautenförmigen Kopf. Oberhalb des Drachen hat der Kepheus gerade den Zenit überschritten. Östlich des Kepheus steht das Sternbild Kassiopeia hoch am Himmel. Dieses Sternbild, auch „Himmels‑W“ genannt, wird in der nächsten Stunde ebenfalls den Zenit erreichen. Senkrecht darunter befindet sich im Nordosten der Perseus und noch weiter Richtung Nordhorizont das Sternbild Fuhrmann mit der hellen Capella. Direkt über dem Nordosthorizont sind gerade die Zwillinge aufgegangen und kündigen den nahenden Winter an. Östlich dieser drei Sternbilder befinden sich die unscheinbaren Sternbilder Giraffe und Luchs. Diese bestehen jedoch nur aus sehr schwachen Sternen. Bei guter Horizontsicht erkennt man tief im Nordwesten die Nördliche Krone und noch den nördlichen Teil des Sternbildes Bärenhüter.

Im Osten

Wenn wir nach Osten blicken, können wir bereits die ersten Sternbilder des nahenden Winters beobachten. Genau im Osten steht der rot leuchtende Aldebaran, der Hauptstern des Stiers, mit dem offenen Sternhaufen der Hyaden. In diesem Sternbild entdecken wir auch die Plejaden, auch Siebengestirn genannt. Es ist ein weiterer offener Sternhaufen, der sich etwa auf halber Höhe über dem Horizont befindet und in dem wir mit bloßem Auge 6 bis 8 Sterne erkennen können. Unterhalb des Stiers gehen bereits die nördlichen Ausläufer des Wintersternbildes Orion auf. Direkt im Nordosten erkennt man bei guter Horizontsicht das Sternbild Zwillinge. Die Zwillinge bestehen aus zwei Sternenketten, an deren östlichen Enden sich die beiden hellen Hauptsterne Kastor und Pollux befinden. Über den Zwillingen steht noch der Fuhrmann mit der gelblich leuchtenden Capella. Darüber entdecken wir den Perseus, der sich inmitten schöner Sternfelder zwischen Andromeda und Fuhrmann erstreckt. In dieser Konstellation können wir den berühmten Doppelsternhaufen h und Chi Persei beobachten, der schon mit bloßem Auge leicht zu erkennen ist. Er bietet in jedem Fernglas einen beeindruckenden Anblick. Wenn wir in Richtung Zenit schauen, sehen wir das „Himmels‑W“, die Kassiopeia. Auf der anderen Seite des Ostpunkts schließen sich Andromeda, die Fische, das nördliche Dreieck und der Widder an. Unterhalb des Widders können wir das Sternbild Walfisch beobachten. Weiter in Richtung Horizont tauchen bereits die ersten Sterne des Flusses Eridanus über dem Horizont auf.

Im Süden

Der gesamte südliche Teil unseres Himmels wird nun vollständig vom geflügelten Pferd, dem Pegasus, beherrscht. Der linke obere Kastenstern des Pegasusquadrats gehört allerdings nicht mehr zu diesem Sternbild. Denn direkt daneben befindet sich das Sternbild Andromeda. In einer dunklen, mondlosen Nacht sollte über dieser Sternenkette ein länglicher Nebelfleck zu sehen sein. Dies ist das am weitesten entfernte Objekt, das wir mit bloßem Auge sehen können. Der Andromedanebel steht 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ist die uns am nächsten liegende größere Nachbargalaxie der Milchstraße. In Ferngläsern und Teleskopen bietet dieser bei geringer Vergrößerung einen fantastischen Anblick. Unterhalb von Andromeda entdecken wir die eher unscheinbaren Sternbilder Dreieck und Widder, die weiter westlich von den Fischen begrenzt werden. Ein Teil dieses Sternbildes, der ringförmige Asterismus des Circlets, hat gerade seine höchste Position im Süden erreicht. Die Fische enthalten jedoch nur sehr schwache Sterne und zur Zeit den Ringplaneten Saturn, der als auffälliges Gestirn in diesem Himmelsabschnitt kurz vor seinem Meridiandurchgang steht. Unterhalb der Fische entdecken wir den Walfisch. Westlich vom Walfisch befindet sich das unscheinbare Sternbild Wassermann. Bei guter Horizontsicht sollte darunter Fomalhaut, der helle Hauptstern des südlichen Fisches, tief über dem Horizont zu sehen sein. Dieser Stern hat erst vor kurzem den Meridian überschritten. Tief im Südwesten steht noch das unscheinbare Sternbild des Steinbocks.

Im Westen

Langsam aber sicher müssen wir uns von den letzten Sommersternbildern verabschieden. Genau in mittlerer Höhe im Westen steht das markante Sommerdreieck, das von den hellen Sternen Deneb im Schwan, Wega in der Leier und Altair im Adler gebildet wird. Von den drei hellen Sternen steht Deneb noch am höchsten über dem Westhorizont. Oberhalb des Adlers erkennt man nacheinander die deutlich kleineren und daher eher unscheinbaren Sternbilder Füllen, Delphin, Pfeil und Füchschen. Von der Spitze des Sommerdreiecks fällt die helle Sommermilchstraße senkrecht zum Westhorizont herab. In Richtung Zenit erkennt man die unscheinbare Eidechse und das Sternbild Kepheus. Ebenfalls hoch im Nordwesten steht der mächtige Drache, der nun im Laufe der Nacht immer weiter in Richtung Nordwesthorizont absinken wird. Unter seinem auffälligen, rautenförmigen Kopf liegt das Sternbild Herkules und noch weiter zum Horizont hin das Halbrund der Nördlichen Krone.

Weitere Informationen zum aktuellen Sternhimmel gibt es auf der Seite Sternhimmel

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…