Der offene Sternhaufen Messier 25 (IC 4725), im südlichen Sternbild Schütze (Sagittarius), wurde etwa um das Jahr 1745/46 von dem Schweizer Astronomen Philippe Loys de Chéseaux beschrieben. Am 20. Juni 1764 entdeckte der französische Astronome Charles Messier den Sternhaufen unabhängig neu. Er nahm ihn in seine Liste nebelhafter Objekte auf, um Verwechslungen mit Kometen zu vermeiden. Messier beschrieb ihn als Haufen kleiner Sterne ohne Nebel. Obwohl der Sternhaufen bereits mit einem Opernglas aufgelöst werden kann, hat der britische Astronom John Herschel ihn aus unbekannten Gründen nicht in seinen Generalkatalog der Sternhaufen und Nebel aufgenommen. Aus diesem Grund trägt er auch keine NGC-Nummer. Ferner wurde der Sternhaufen im Jahr 1777 von Johann Elert Bode, 1783 von Friedrich Wilhelm Herschel, 1836 von Admiral Smith und 1859 von Reverend Thomas William Webb beobachtet und beschrieben. Schließlich wurde er im Jahr 1866 von dem deutschen Astronomen Johann Friedrich Julius Schmidt und 1896 von dem Amerikaner Solon Irving Bailey unabhängig wiederentdeckt. Der Sternhaufen wurde dann im Jahr 1908 von dem dänisch-irischen Astronomen John Louis Emil Dreyer, basierend auf fotografischen Beobachtungen und unter Verwendung einer von Bailey ermittelten Position, in den zweiten Index-Katalog aufgenommen.

Ein heller offener Sternhaufen mit einem klassischen Cepheiden

Messier 25 ist ein lockerer, großer Sternhaufen und der fünfthellste offene Haufen im Sternbild Schütze. Er befindet sich westlich des von Dunkelwolken verdeckten Zentrums unserer Galaxis, zwischen dem Orion-Cygnus-Arm und dem Carina-Sagittarius-Arm, knapp 150 Lichtjahre unterhalb der galaktischen Ebene. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 4,6 Größenklassen kann der Sternhaufen bereits mit dem bloßen Auge aufgefunden werden. Die interstellare Absorption beträgt in dieser Himmelsrichtung 1,62 mag. Somit würde uns M 25 noch viel heller erscheinen, wenn sein Sternenlicht nicht vom kosmischen Staub getrübt und gerötet würde. Der scheinbare Durchmesser des Haufens beträgt 27 Bogensekunden und entspricht damit ungefähr dem scheinbaren Durchmesser unseres Vollmondes am Himmel. Seine Entfernung wird zumeist mit 2.020 Lichtjahren angegeben, was einem Durchmesser von knapp 17 Lichtjahren entspricht.

Mit einem Alter von 68 bis 95 Millionen Jahren ist der Sternhaufen deutlich jünger als die Plejaden (Messier 45). Er enthält rund 2.000 Sonnenmassen. 24% seiner Masse entfallen auf interstellare Materie. Die Anzahl aller bekannten Mitglieder wird mit 601 angegeben. Der veränderliche Stern U Sagittarii ist Mitglied des Sternhaufens und befindet sich nahe dessen Zentrum. Er ist ein Delta-Cephei-Veränderlicher, dessen Helligkeit zwischen 6,3 und 7,1 mag schwankt. Seine Periode beträgt 6,779 Tage. Er wurde im Jahr 1956 von dem amerikanischen Astronomen J. B. Irwin entdeckt. Seine Zugehörigkeit zum Sternhaufen wurde durch Radialgeschwindigkeitsmessungen von M. W. Feast bestätigt. Gleichzeitig ist er ein Doppelstern, dessen zweite Komponente eine scheinbare Helligkeit von 9,6 Größenklassen aufweist und 66,5 Bogensekunden vom Hauptstern entfernt ist. Die Entfernung zwischen den beiden Sternen wird auf 40.000 Astronomische Einheiten geschätzt. Der schwächere Stern wird wiederum von einem engen Begleiter umkreist. Das Auftreten eines Cepheiden steht im Einklang mit der Tatsache, dass es sich nicht um einen sehr jungen Sternhaufen handeln kann. Übrigens sind Cepheiden sehr selten in offenen Sternhaufen anzutreffen. Lediglich acht weitere Sternhaufen mit Cepheiden-Veränderlichen sind bekannt, wobei NGC 7790 im Sternbild Kassiopeia den Rekord hält.

Ein weiterer veränderlicher Stern in M 25 ist vom Typ Gamma Cassiopeiae (V3508 Sgr). Es handelt sich um einen eruptiven Veränderlichen, dessen Helligkeit unregelmäßig zwischen 7,7 mag und 8,0 mag schwankt. Insgesamt enthält M 25 ca. 86 Sterne der Größenklasse heller als 12, wobei zwei G‑Riesen ebenfalls zum Sternhaufen gehören. Die beiden auffälligen M‑Riesen, die bereits in Ferngläsern erkennbar sind, gehören jedoch nicht zu M 25, sondern stehen nur zufällig auf derselben Sichtlinie. Der Haufen enthält auch mehrere blaue Nachzüglersterne (Blue Stragglers). Man nimmt an, dass diese großen blauen Sterne durch den Austausch von Masse in einem Doppelsternsystem entstanden sind. Sechs dieser Sterne in M 25 sind vom Typ Be. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Haufen nicht sehr jung sein kann. Neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass M 25 gemeinsam mit NGC 6716 und Collinder 394 entstanden ist und mit diesen einen dreiteiligen Sternhaufen bilden könnte. Einige Grad westlich befindet sich die kleine Sagittariuswolke (M 24) und der mit M 25 vergleichbare Sternhaufen Messier 23.

Beobachtung

Messier 25 ist unter einem dunklen Landhimmel mit dem bloßen Auge als schwacher, verschwommener Lichtfleck inmitten der südlichen Milchstraße zu sehen. Leider erreicht der offene Sternhaufen von unseren Breiten aus gesehen nur eine geringe Höhe über dem Südhorizont. In einem 10x50 Feldstecher ist der Sternhaufen in 15 bis 20 Sterne der 7. bis 10. Größenklasse aufgelöst. Mit einem 3 bis 4‑Zoll Refraktor ist der Sternhaufen schon recht auffällig und bietet einen wunderbaren Anblick. Es zeigen sich rund 30 Einzelsterne als eine locker definierte und unregelmäßige Gruppe aus weißen Sternen. Die meisten helleren Sterne konzentrieren sich in Ost-West-Richtung. Im Zentrum befindet sich eine dichtere Gruppe. Zwei gebogene Sternenketten ziehen sich östlich und westlich durch den zentralen Teil des Haufens.

Mit einer Öffnung von 5 bis 6‑Zoll sind die Farben der einzelnen Sterne deutlich besser erkennbar. Besonders auffällig ist die gelbe Farbe von U Sgr östlich des Zentrums. Auffällig ist auch das Dreieck aus tiefgelben Sternen nördlich des Cepheiden-Veränderlichen. Der Haufen erscheint nun allgemein heller und größer als der nahegelegene Messier 23. Mit Fernrohren von 8 bis 10-Zoll Öffnung und höherer Vergrößerung verliert sich langsam der Haufencharakter. Aus diesem Grund beobachtet man M 25 am besten in einem Weitwinkelokular. Bei niedriger Vergrößerung sind in M 25 nun rund 60 Mitglieder unterschiedlicher Farbe zu erkennen. Sie konzentrieren sich auf ein Gebiet am Himmel von der scheinbaren Größe des Vollmondes. Auffällig ist ein ausgedehntes, längliches Gebiet mit schwächerer Sternkonzentration im nördlichen Teil des Haufens. Der zentrale Teil des Sternhaufens ist ein schönes Feld mit hellen und mäßig hellen Sternen. Im Zentralbereich befindet sich eine hübsche Gruppe aus sieben Sternen, die in einem Halbkreis angeordnet sind.

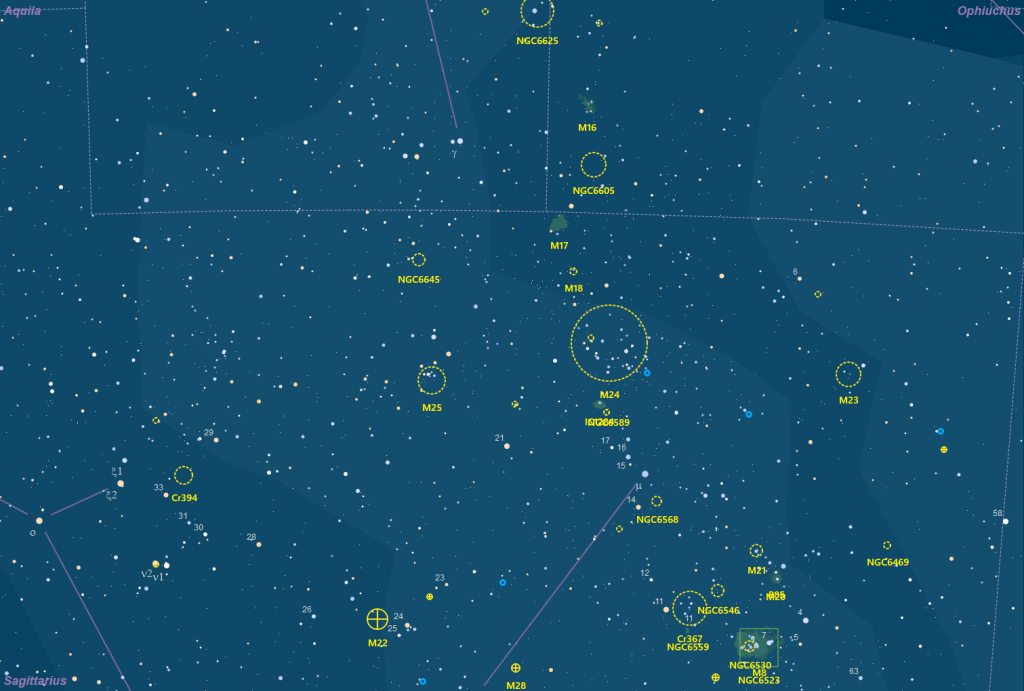

Messier 25 ist am besten in südlichen und äquatornahen Gegenden der Erde, zum Beispiel in Namibia, zu beobachten. Von Mitteleuropa aus sind die Sommermonate die beste Zeit, da dann das Sternbild Schütze, das von zahlreichen Sternhaufen und Nebeln gesegnet ist, über dem Südhorizont kulminiert. Der Sternhaufen befindet sich 3 ½ Grad östlich der Kleinen Sagittariuswolke (Messier 24) sowie knapp 6 ½ Grad nördlich und etwas östlich des Teekannen-Asterismus des Schützen. Um M 25 zu finden, verbinden wir die Strecke zwischen Kaus Borealis (Lambda Sgr, 2,8 mag) und Gamma Scuti (4,7 mag). Der Sternhaufen befindet sich ungefähr auf der Hälfte dieser Strecke und ein Grad westlich der Verbindungslinie zwischen diesen beiden Sternen.

Aufsuchkarte Messier 25 (75,2 KiB, 46 hits)

Aufsuchkarte Messier 25 (75,2 KiB, 46 hits)

Steckbrief für Messier 25

Daten und Fakten für den offenen Sternhaufen Messier 25 im Schützen (Sagittarius)| Objektname | Messier 25 |

| Katalogbezeichnung | IC 4725, Collinder382, Melotte 204, Raab 131, OCL 38, ESO 591-SC6 |

| Typ | offener Sternhaufen, I 2 p |

| Sternbild | Schützen (Sagittarius) |

| Rektaszension (J2000.0) | 18h 31m 46,7s |

| Deklination (J2000.0) | -19° 06′ 54″ |

| V Helligkeit | 4,6 mag |

| Flächenhelligkeit | 12,0 mag |

| Winkelausdehnung | 29,0′ |

| Anzahl der Sterne | 30 |

| Hellster Stern | 6,7 mag |

| Durchmesser | 17 Lichtjahre |

| Entfernung | 2.020 Lichtjahre |

| Beschreibung | Cl,pC; Contains U Sgr;Stars mags 6…10 |

| Entdecker | Philippe Loys de Chéseaux, 1745/46 |

| Sternatlanten | Cambridge Star Atlas: Chart 12 & 18 Interstellarum Deep Sky Atlas: Chart 66 Millennium Star Atlas: Charts 1367–1368 (Vol III) Pocket Sky Atlas: Chart 67 Sky Atlas 2000: Chart 22 Uranometria 2nd Ed.: Chart 145 |

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]