Der Lauf des Mondes

Der April beginnt mit einer engen Konjunktion zwischen der zunehmenden Mondsichel und dem offenen Sternhaufen der Plejaden im Sternbild Stier. Gegen 22 Uhr steht die dünne Mondsichel nur eine Vollmondbreite südwestlich des Siebengestirns. Kurz vor Monduntergang werden auch einige helle Sterne von der unbeleuchteten Seite unseres Erdtrabanten verdeckt. So verschwinden im Laufe der folgenden Stunde ab 22:52 Uhr Elektra, Merope, Alkyone, Atlas und Pleione am dunklen Mondrand. Dabei genügt ein Fernglas und ein kleines Teleskop, um die Sternbedeckungen niedrig über dem westlichen Horizont, zu verfolgen. Am darauffolgenden Abend finden wir unseren stillen Begleiter nur noch 5 Grad nördlich vom Riesenplaneten Jupiter. Der Mond wandert weiter nach Osten und steht schließlich am 5. April im ersten Viertel. In dieser Nacht zieht die zunehmende Mondsichel im Sternbild Zwillinge nördlich an unserem roten Nachbarn Mars vorbei. Der gegenseitige Abstand der beiden Himmelskörper beträgt gegen 22 Uhr nur noch 2 Grad. Einen Abend später können wir ihn nur noch 2 1⁄3 Grad nordöstlich der Praesepe im Sternbild Krebs aufspüren. Vom 7. auf den 8. April wandert der zunehmende Mond nördlich an Regulus, dem Hauptstern im Sternbild Löwe, vorbei und steht dann in der Nacht vom 12. auf den 13. April nur noch 2 Grad westlich vom Hauptstern Spica in der Jungfrau. Am 13. des Monats wird schließlich die Vollmondphase durchlaufen. Aus dem stillen Begleiter wird nach der Vollmondnacht zunehmend ein Objekt für die zweite Nachthälfte. Nachdem der Erdtrabant das Sternbild Waage hinter sich gelassen hat, sehen wir ihn am Morgen des 17. April 1 3⁄4 Grad unterhalb von Antares, dem Hauptstern des Sternbildes Skorpion. Um 3:45 Uhr wird auch der 2,8 mag helle Stern Theta Scorpii vom Mond bedeckt. Diese Bedeckung dauert rund eine Dreiviertelstunde, bis der Mond den Stern an der unbeleuchteten Seite wieder frei gibt. Danach wandert der Mond durch den Schützen und schließlich durch den Steinbock, wo wir ihn am 21. April im letzten Viertel sehen können. Der weitere Weg des Mondes verläuft am Morgenhimmel immer flach über dem Horizont und führt durch das Sternbild Wassermann. Zum letzten Mal vor Neumond ist die sehr dünne Mondsichel in der Morgendämmerung des 25. April knapp über dem Osthorizont und 3 Grad südlich des Morgensterns Venus zu sehen, bevor am 27. April die Neumondphase durchlaufen wird. Dank der steilen Ekliptik am Abendhimmel können wir die dünne, zunehmende Mondsichel bereits am Abend des 28. April über dem Westhorizont ausmachen. Am Abend des 29. April bildet sie ein rechtwinkliges Dreieck mit Aldebaran und den Plejaden. Am Monatsende ist sie 5 Grad oberhalb von Jupiter und nur ein Grad südlich von Elnath im Sternbild Stier zu sehen.

Die Planeten

Der flinke Planet Merkur, der sich im Vormonat noch in unterer Konjunktion mit der Sonne befand, entfernt sich nun rasch in westlicher Richtung von ihr. Am 21. April 2025 erreicht er schließlich, mit einem Abstand von 27°23’, seine größte westliche Elongation. Wegen der flachen Ekliptik am Morgenhimmel und seiner südlichen Position auf der Ekliptik, ist er in unseren Breiten leider unbeobachtbar. Nur Orte südlich von 35° nördlicher Breite kommen in den Genuss einer Morgensichtbarkeit des innersten Planeten unseres Sonnensystems. Am 17. April erreicht Merkur, in einem Abstand von 69,8 Millionen Kilometern zur Sonne, auch das Aphel seiner Bahn.

Unser Schwesterplanet Venus stand im Vormonat in unterer Konjunktion zur Sonne und ist nun wieder am Morgenhimmel zu sehen. Am 10. des Monats wird sie stationär und wandert wieder rechtläufig durch das Sternbild Fische. Am 1. April geht der ‑4,2 mag helle Morgenstern um 5:32 Uhr im Osten auf. Bis zum Monatsende verfrühen sich die Aufgänge der Venus auf 4:19 Uhr Sommerzeit. Aufgrund der flachen Ekliptiklage erreicht sie keine große Höhe über dem Horizont. Zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung steht sie Mitte April weniger als 7 Grad hoch im Osten. Am 27. April strahlt der Morgenstern mit einer scheinbaren Helligkeit von ‑4,8 mag in ihrem größten Glanz. Im Teleskop zeigt sich unser Schwesterplanet zu Monatsbeginn als extrem schmale und große Sichel. Ihr scheinbarer Durchmesser geht im Laufe des Aprils von 58 auf 37 Bogensekunden zurück. Im gleichen Zeitraum steigt der Beleuchtungsgrad des Planetenscheibchens von 3,7% auf 28%. Am 25. April kann die schmale Sichel des abnehmenden Mondes nur 2 ½ Grad südlich des Morgensterns gesehen werden.

Unser roter Nachbar Mars wandert zunächst noch rechtläufig durch die Zwillinge. Am 13. des Monats wechselt er in das Sternbild Krebs. Dabei nähert er sich immer mehr dem offenen Sternhaufen Praesepe, auch Krippe im Krebs genannt. Zum Ende der Abenddämmerung finden wir ihn knapp 64 Grad hoch im Süden. Im Laufe des Aprils zieht er sich auch allmählich vom Morgenhimmel zurück und strahlt gegen Ende des Monats nur noch mit einer Helligkeit von 0,9 Größenklassen. Am 1. April geht der 0,4 mag helle Mars um 4:33 Uhr im Westen unter. Bis zum 30. April verfrühen sich seine Untergangszeiten auf 3:05 Uhr Sommerzeit. Im Teleskop zeigt sich das Marsscheibchen am Monatsende zu 90 Prozent beleuchtet und schrumpft von 8,2 auf nur noch 6,6 Bogensekunden. Damit wird es immer schwieriger, Details auf seiner Oberfläche zu erkennen. Am 16. April erreicht Mars das Aphel seiner Umlaufbahn und befindet sich zu diesem Zeitpunkt 249 Millionen Kilometer von unserem Zentralgestirn entfernt. Der zunehmende Mond kann in der Nacht vom 5. auf den 6. April nördlich unseres Nachbarplaneten gesehen werden.

Der Riesenplanet Jupiter beherrscht noch immer mit seinem Glanz den Abendhimmel und wandert rechtläufig durch den Stier. Er geht im Laufe des Aprils immer früher unter und sinkt gegen Monatsende bereits kurz nach Mitternacht unter den Westhorizont. Zum Ende der bürgerlichen Dämmerung erreicht er Anfang April aber noch eine Höhe von 47 Grad. Zu Beginn des Monats geht Jupiter um 1:37 Uhr unter und Ende April um 0:06 Uhr Sommerzeit. Seine scheinbare Helligkeit nimmt ebenfalls leicht ab und beträgt Ende April ‑2,0 mag. Sein Winkeldurchmesser am Äquator schrumpft von 36 auf 33,7 Bogensekunden. Am 3. und 30. April bekommt Jupiter Besuch vom zunehmenden Mond.

Der Ringplanet Saturn hat gerade seine Konjunktion mit der Sonne hinter sich und wandert rechtläufig durch das Sternbild Wassermann. Am 19. April tritt er in das Sternbild Fische über. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 1,2 mag kann sich der Ringplanet allerdings noch nicht ganz aus den hellen Strahlen der Sonne befreien und bleibt auch aufgrund der flachen Ekliptik am Morgenhimmel noch im Dunst der hellen Dämmerung verborgen. Erfahrene Beobachter können allerdings versuchen, Saturn am Monatsende über dem Osthorizont aufzuspüren. Am 30. April geht der Planet um 4:36 Uhr Sommerzeit auf. Dabei erscheint sein Ringsystem nur unter einem Winkel von 1,8 Grad!

Uranus, rechtläufig im Sternbild Stier, nähert sich seiner Konjunktion mit der Sonne, die er Mitte des kommenden Monats erreichen wird. Zu Beginn des Monats ist er noch gegen Ende der nautischen Dämmerung am Abendhimmel zu sehen und steht noch 25 Grad hoch über dem Westhorizont, etwas weniger als 7 Grad südlich der Plejaden. Ab Mitte April sucht man den fernen Eisriesen allerdings vergeblich. Der 5,8 mag helle Planet geht am 1. des Monats um 23:40 Uhr unter und Mitte April bereits um 22:48 Uhr Sommerzeit.

Der 8,0 mag helle Neptun im Sternbild Fische stand Mitte März in Konjunktion mit unserem Zentralgestirn. Er kann sich noch nicht aus den hellen Strahlen der Sonne befreien und bleibt uns am Morgenhimmel noch verborgen.

Der 14,5 mag helle Zwergplanet (134340) Pluto bewegt sich rückläufig durch den Steinbock und bleibt ebenfalls unsichtbar.

Helle Kometen und Planetoiden

Im Monat April gibt es aufgrund einer Kometenflaute keine Kometen heller als 12. Größenklasse!

Der Asteroid mit der Nummer (4) Vesta bewegt sich immer schneller rückläufig durch das Sternbild Waage und kann fast die ganze Nacht beobachtet werden. Anfang nächsten Monats steht der Asteroid in Opposition zur Sonne. Vestas scheinbare Helligkeit nimmt im Laufe des Aprils von 6,4 auf 5,7 mag stark zu, so dass sie theoretisch schon mit bloßem Auge am dunklen Landhimmel zu erkennen ist. Ihre Meridiandurchgänge verfrühen sich von 3:40 Uhr auf 1:26 Uhr Sommerzeit. Am 26. April sehen wir den Kleinplaneten nur 15 Bogenminuten südwestlich von 16 Librae (4,5 mag), der als Aufsuchhilfe dienen kann.

(9) Metis wird ab dem 28. April wieder heller als 10 mag und kann ebenfalls im Sternbild Waage beobachtet werden. Ihre Kulminationszeiten verfrühen sich von 4:04 Uhr am Monatsanfang auf 1:50 Uhr Sommerzeit am Monatsende.

Meteorströme

Vom 16. bis 25. April tauchen die Lyriden auf, deren Ausstrahlungspunkt sich etwa 7 Grad südwestlich von Wega im Sternbild Leier befindet. Mit einer Eintrittsgeschwindigkeit in die Erdatmosphäre von 49 km/s sind die Lyriden mittelschnelle Meteore mit einem nicht sehr ausgeprägten Maximum am Nachmittag des 22. April gegen 15:30 Uhr. Der Zeitpunkt des Maximums kann sich natürlich um mehrere Stunden verschieben. Die beste Beobachtungszeit für den Lyridenstrom sind die Stunden zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens, wenn der Radiant des Meteorstroms in guter Beobachtungshöhe am Himmel steht. Im Maximum sind durchschnittlich 18 Sternschnuppen zu erwarten, darunter einige sehr helle Exemplare. Der abnehmende Mond stört die Beobachtung der Lyriden nicht allzu sehr. Der Sternschnuppenstrom ist auch immer wieder für Überraschungen gut: 1982 wurden beispielsweise 90 Meteore pro Stunde beobachtet. Ein weiterer Ausbruch fand 1922 statt, als 100 Sternschnuppen pro Stunde registriert wurden. Als Ursprungskörper der Lyriden gilt der langperiodische Komet C/1861 G1 Thatcher mit einer Umlaufzeit von 415 Jahren.

Vom 19. April bis zum 28. Mai sind die Eta-Aquariden zu beobachten. Es handelt sich um einen mittelstarken Strom, der vor allem in südlicheren Breiten zu beobachten ist. In Mitteleuropa steht der Radiant nur sehr niedrig über dem Horizont. Daher gibt es in unseren Breiten nur ein kurzes Beobachtungsfenster kurz vor Beginn der Morgendämmerung. Das Maximum wird für den 5. Mai erwartet. Dann sind beispielsweise von Namibia aus zwischen 50 und 65 sehr schnelle Meteore mit Eintrittsgeschwindigkeiten von 66 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre zu sehen. Im Jahr 2003 wurde sogar eine Zenitrate von 100 registriert. In Mitteleuropa reduziert sich diese aufgrund der geringen Horizonthöhe auf 10 bis 15 Sternschnuppen pro Stunde. Diese zeigen jedoch aufgrund ihres flachen Eintrittswinkels in die Erdatmosphäre zum Teil sehr lange Bahnen am Himmel. Der Ursprungskörper ist kein geringerer als der Halleysche Komet.

Ein völlig neuer Strom sind die April-Alpha-Capricorniden, die seit 2014 beobachtet werden. Das Maximum dieses Stromes wird mit einer etwas höheren Fallrate am 7. April gegen 14 Uhr erwartet. Die Position des Radianten ist RA: 304° und Dek: ‑13°, knapp westlich des Sterns Alpha Capricornii. Diese Region erscheint erst gegen Ende der Nacht am Südosthimmel. Mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 69 km/s handelt es sich bei diesem Sternschnuppenstrom um sehr schnelle Meteore.

Die sporadischen Meteore aus dem Bereich der Ekliptik, auch Anthelionquelle genannt, können den ganzen April über beobachtet werden. Die Radiantenposition verschiebt sich in diesem Monat vom Sternbild Jungfrau in die Waage. Durch die südliche Deklination des Radianten, mit einer Höhe von nur 30 Grad über dem Horizont, sind in unseren Breiten durchschnittlich nicht mehr als 2 bis 4 Meteore pro Stunde sichtbar, die Eintrittsgeschwindigkeiten von 30 km/s zeigen.

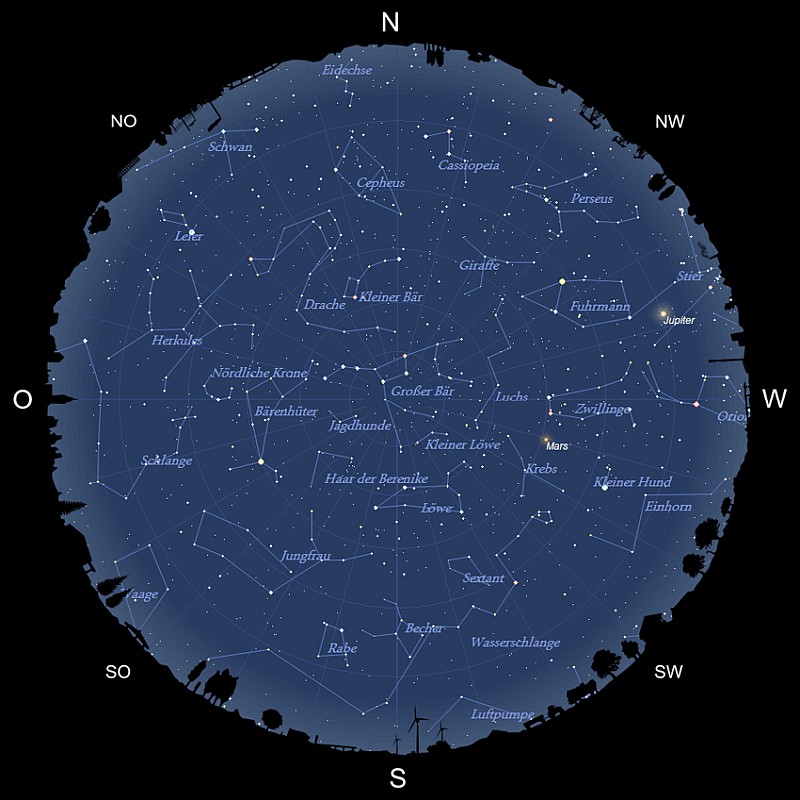

Der abendliche Fixsternhimmel

Im Norden

Zu unserer Standardbeobachtungszeit steht der Große Wagen, der zum Sternbild Großer Bär gehört, bereits im Zenit über unseren Köpfen. Um den Polarstern zu finden und damit die Nordrichtung zu bestimmen, verlängern wir die beiden hinteren Kastensterne des Wagens um das Fünffache. Der Polarstern gehört zum Sternbild Kleiner Bär. Sein Wagenkasten wird in der nächsten Stunde ebenfalls die höchste Position im Norden einnehmen. Weiter östlich wird der Kleine Wagen vom Sternbild Drache umschlossen. Westlich des Kleinen Wagens können aufmerksame Beobachter noch die schwachen Sterne der unscheinbaren Sternbilder Giraffe und Luchs ausmachen. Unterhalb des Polarsterns hat das Sternbild Kepheus seine tiefste Position über dem Nordhorizont, auch untere Kulmination genannt, überschritten. Westlich von Kepheus entdecken wir die Kassiopeia, das „Himmels‑W“, das seine tiefste Position über dem Nordhorizont noch nicht ganz erreicht hat. Tief im Nordwesten finden wir auch das Sternbild Perseus. Etwas oberhalb dieses Sternbildes steht der helle Hauptstern Capella im Sternbild Fuhrmann. Im Nordosten steigen die Sommersternbilder Schwan und Leier mit den hellen Hauptsternen Deneb und Wega langsam wieder auf und tauchen endlich aus dem Horizontdunst empor.

Im Osten

In mittlerer Höhe im Osten entdecken wir das Sternbild Bärenhüter. Sein rötlicher Hauptstern Arktur ist hier der auffälligste Stern dieses Himmelsabschnitts. Gleichzeitig ist er auch ein Wegweiser zu den Frühlingssternbildern in diesem Himmelsareal. Ausgehend vom Bärenhüter steht über diesem Sternbild die Figur des Großen Wagens, dessen Deichsel nun genau auf den östlichen Horizontpunkt zeigt. Die Kastensterne des Großen Bären stehen noch höher im Zenit. Rechts von der Deichsel entdecken wir die Jagdhunde. Noch weiter im Südosten, westlich von Arktur, können wir auch das Haar der Berenike ausmachen. In diesem Sternbild, das nur aus schwachen Sternen besteht, kann man in einer klaren, mondlosen Nacht den Coma-Sternhaufen (Melotte 111) mit bloßem Auge erkennen. Unterhalb des Bärenhüters befindet sich das Halbrund des Sternbildes Nördliche Krone, der unscheinbare Herkules und die Leier mit der hellen Wega. Direkt im Osten befindet sich der Kopf des Sternbildes Schlange, getragen vom mächtigen Schlangenträger. Die Sterne des Schlangenträgers sind allerdings noch weitgehend unter dem Osthorizont verborgen. Direkt über dem Südosthorizont geht das Sternbild Waage auf. Die Sterne dieses Sternbildes verstecken sich allerdings zum größten Teil noch in den Dunstschichten des Horizonts.

Im Süden

Die Frühlingssternbilder haben nun endlich den gesamten südlichen Teil des Himmels eingenommen. Der hellste Stern in diesem Himmelsabschnitt ist der Stern Arktur im Sternbild des Bärenhüters hoch im Südosten. Verlängert man die Figur des Bärenhüters über Arktur hinaus, so zeigt die Strecke direkt auf einen weiteren hellen Stern in geringer Höhe über dem Südosthorizont. Hierbei handelt es sich um den weißen Hauptstern Spica im Sternbild der Jungfrau. Das auffälligste Sternbild dieses Himmelsabschnitts ist jedoch der mächtige Löwe, der gerade seinen höchsten Punkt im Süden erreicht hat. Die zahlreichen Galaxien des Virgo-Galaxienhaufens, der sich etwas weiter östlich vom Schwanz des Löwen befindet, befinden sich nun ebenfalls in einer optimalen Beobachtungsposition und stehen fast genau auf dem Meridian. Oberhalb des Löwen steht auch das unscheinbare Sternbild Kleiner Löwe. In mittlerer Höhe im Südwesten, westlich des Löwen, sind die schwachen Sterne des Krebses nur bei sehr dunklem Himmel zu sehen. Deutlich auffälliger ist hier unser roter Nachbar Mars, der momentan in diesem Sternbild zu finden ist. Oberhalb der Jungfrau und östlich des Löwen können wir noch das unscheinbare Sternbild Haar der Berenike mit dem Coma-Sternhaufen entdecken. Noch weiter in Richtung Zenit befinden sich die unscheinbaren Jagdhunde. Blickt man in Richtung Südhorizont, so erkennt man direkt unterhalb der Sternbilder Jungfrau und Löwe das Sternbild Becher und westlich davon den Raben. Das eher unscheinbare, nur aus schwachen Sternen bestehende, aber sehr ausgedehnte Sternbild Wasserschlange schlängelt sich in mittlerer Höhe im Südwesten unterhalb des Sternbildes Krebs in Richtung Südosthorizont herab.

Im Westen

Im Westen stehen noch einige helle Sterne und Sternbilder des Winterhimmels über dem Horizont. Zu den auffälligsten Sternbildern gehören die Zwillinge mit den beiden Hauptsternen Castor und Pollux, die in der nächsten Stunde den Westhorizont erreichen werden. Westlich der Zwillinge bereitet sich der Fuhrmann mit der hellen und gelblich leuchtenden Capella auf seinen Untergang vor. Bei optimaler Horizontsicht sind noch Beteigeuze, der linke Schulterstern des Orion, und Aldebaran im Stier zu sehen. Auch die offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden, die sich in diesem Sternbild befinden, sind noch über dem Horizont zu erkennen. Ebenso der Riesenplanet Jupiter als auffälligster Lichtpunkt in diesem Himmelsabschnitt. Im Nordwesten sinkt nun auch der Sternbild Perseus langsam in Richtung des Horizonts hinab. Auf der anderen Seite des Westpunkts erkennen wir noch den Stern Prokyon im Sternbild Kleiner Hund und darüber den unscheinbaren Krebs. Hier können wir in einer mondlosen Nacht den Sternhaufen der Praesepe (Messier 44), auch Krippe genannt, als schwachen Nebelfleck mit bloßem Auge erkennen. Besonders in einem Fernglas bietet er einen wunderschönen Anblick. Der rote Planet Mars steht genau zwischen Krebs und den Zwillingen. Oberhalb des Krebses sehen wir noch den Kopf des mächtigen Löwen. In Zenitnähe ist das Sternbild Großer Bär zu erkennen. Zwischen Zwillinge, Fuhrmann und Großer Bär liegt noch die unscheinbare Sternenkette des Sternbildes Luchs, das nur aus sehr lichtschwachen Sternen besteht und selbst am dunklen Landhimmel schwer auszumachen ist.

Weitere Informationen zum aktuellen Sternhimmel gibt es auf der Seite Sternhimmel

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…