Der Lauf des Mondes

Anfang des Monats können wir die zunehmende Sichel unterhalb des Abendsterns Venus und oberhalb des Ringplaneten Saturn beobachten. Sie steht gegen 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit nur 4 ½ Grad südlich von Venus und 6 ¾ Grad nordöstlich von Saturn im Sternbild Fische. Am nächsten Abend hat die Sichel des zunehmenden Mondes die Venus bereits hinter sich gelassen und steht gut 10 Grad nordöstlich des Abendsterns. Unser stiller Begleiter wandert in den folgenden Nächten weiter nach Osten und erreicht am 4. des Monats das Sternbild Widder. Am 5. Februar steht der Mond im ersten Viertel und 4 Grad oberhalb von Uranus. Nur eine Nacht später steht der Mond nördlich zwischen Jupiter und den Plejaden im Sternbild Stier, wobei der Abstand zum Riesenplaneten nur noch 4 ½ Grad beträgt. Am 9. des Monats finden wir unseren Erdtrabanten nur noch eine Vollmondbreite nördlich unseres roten Nachbarn Mars im Sternbild Zwillinge. Bis zum Beginn der Morgendämmerung am 10. Februar entfernt er sich immer weiter nach Osten und nähert sich dem Stern Pollux in den Zwillingen. Bei seinem Untergang beträgt der Abstand zu Pollux nur noch 2 ¾ Grad. Am Abend desselben Tages hat der fast volle Mond bereits das Sternbild Krebs erreicht. Am 12. des Monats wird schließlich die Vollmondphase durchlaufen. Dabei steht der Mond nur 2 ½ Grad über dem Hauptstern Regulus im Sternbild Löwe. Nach der Vollmondnacht wird unser Begleiter mehr und mehr zu einem Objekt der zweiten Nachthälfte. Er wandert weiter durch die Sternbilder Schlangenträger und Jungfrau und steht am Morgen des 17. Februar 4 ? Grad westlich von Spica. Am 20. Februar sehen wir ihn im letzten Viertel im Sternbild Waage und am 21. nur noch 2 ½ Grad westlich von Antares, dem Hauptstern des Skorpions. Zum letzten Mal können wir die dünne, abnehmende Mondsichel am Morgen des 24. Februar knapp über dem Südosthorizont im Sternbild Schütze sehen, bis am letzten Tag des Monats schließlich die Neumondphase durchlaufen wird.

Die Planeten

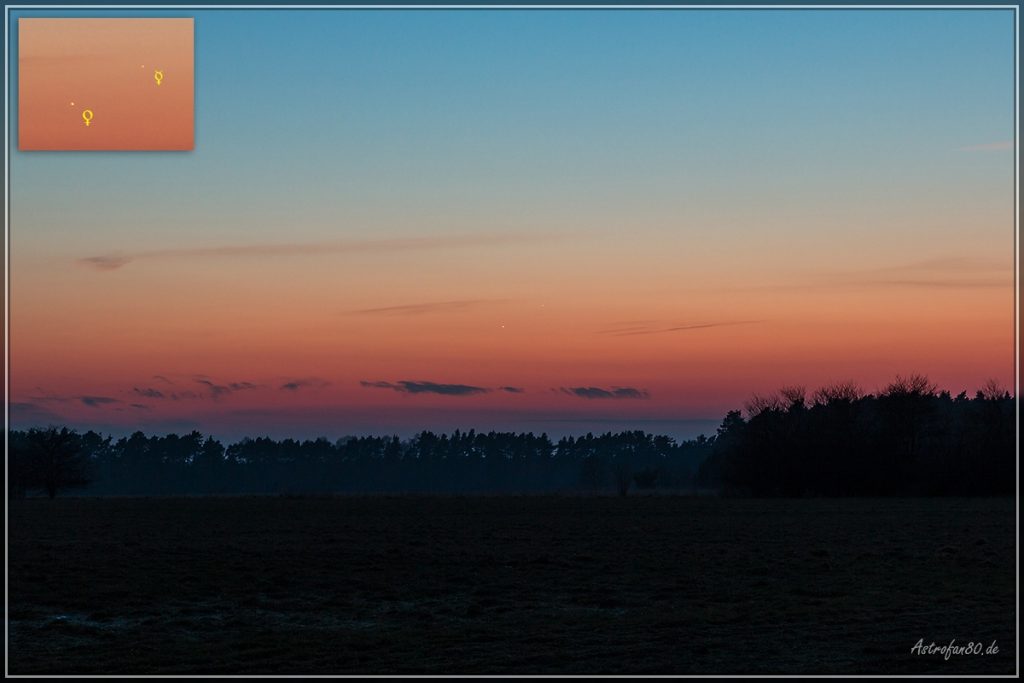

Merkur steht am 9. Februar 2025 in oberer Konjunktion zur Sonne und hält sich mit ihr am Taghimmel auf. Im Laufe des Monats entfernt er sich jedoch rasch in östlicher Richtung von der Sonne. Ende Februar erscheint er wieder am Abendhimmel. Am 24. Februar geht der ‑1,2 mag helle Merkur um 18:43 Uhr unter. Am Ende der bürgerlichen Dämmerung ist es bereits dunkel genug, um ihn in einer Höhe von 5 Grad über dem westlichen Horizont zu sehen. Bis Ende Februar verzögert sich sein Untergang auf 18:16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Am Ende der bürgerlichen Dämmerung steht er dann gut 8 Grad über dem Horizont. Seine Helligkeit hat in dieser Zeit auf ‑1,0 mag abgenommen. Einen schönen Kontrast für Astrofotografen bietet der Abendstern Venus, der 16 Grad oberhalb von Merkur zu finden ist. Interessant ist die Begegnung von Merkur mit dem Ringplaneten Saturn am 25. und 26. Februar. Leider ist diese Konjunktion in der hellen Abenddämmerung kaum zu beobachten.

Venus ist nach ihrer östlichen Elongation im Vormonat ein auffälliges Objekt am Abendhimmel. Am 14. Februar 2025 strahlt sie mit einer scheinbaren Helligkeit von ‑4,9 mag in ihrem größten Glanz. Unter sehr guten Bedingungen ist eine Beobachtung unseres Nachbarplaneten zu diesem Zeitpunkt sogar am Taghimmel möglich. Der Abendstern wandert durch das Sternbild Fische und strebt dabei immer nördliche Deklinationen entgegen. Allerdings nimmt ihre Horizonthöhe im Monatsverlauf weiter ab. Ihre Untergänge verfrühen sich von 21:14 Uhr auf 20:56 Uhr. Bis zum Monatsende vergrößert sich der scheinbare Durchmesser des Abendsterns auf 48 Bogensekunden. Ihr Beleuchtungsgrad nimmt im Laufe des Monats weiter von 32% auf 15% ab. Im Fernrohr erscheint sie dann als schmale Sichel. Am 1. Februar steht die schmale Mondsichel zwischen Venus und Saturn. Nur zwei Abende später können wir Venus 4 Grad nördlich von Neptun finden. Diese Begegnung ist allerdings nur mit einem lichtstarken Fernglas zu beobachten. Am 19. Februar erreicht unser Schwesterplanet das Perihel ihrer Bahn und befindet sich 107,48 Millionen Kilometer von unserem Zentralgestirn entfernt. Am 28. des Monats wird sie schließlich stationär und eilt dann sehr schnell auf die Sonne zu. Im nächsten Monat steht sie schließlich in unterer Konjunktion zu unserem Zentralgestirn.

Unser roter Nachbar Mars ist ein auffälliges Objekt am Nachthimmel und im Sternbild der Zwillinge zu sehen. Er hat gerade seine Opposition hinter sich und kann noch fast die ganze Nacht hoch am Himmel beobachtet werden. Dabei kulminiert er in einer Höhe von gut 65 Grad. Im Laufe des Monats bremst er seine rückläufige Bewegung langsam ab und wird am 24. Februar schließlich stationär. Damit endet seine Oppositionsperiode. Seine scheinbare Helligkeit nimmt ebenfalls stark ab, von ‑1,1 auf ‑0,3 Größenklassen. Das Marsscheibchen schrumpft in der gleichen Zeit von 13,6 auf 10,9 Bogensekunden. Am 1. Februar steht der Rote Planet um 22:45 Uhr im Süden. Bis zum 28. Februar verkürzen sich seine Meridiandurchgänge auf zwei Stunden. Interessant ist das Zusammentreffen von Vollmond und Mars in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar. Unser Erdtrabant zieht nur 8 Bogenminuten nördlich am Mars vorbei.

Jupiter steht bei Einbruch der Dunkelheit im Sternbild Stier bereits hoch über dem Südosthorizont. Am 4. Februar beendet er seine Rückläufigkeit und wird schließlich stationär. Damit endet auch seine diesjährige Oppositionsperiode. Danach wandert der Riesenplanet wieder rechtsläufig über den Himmel. Erst am 10. Januar 2026 steht Jupiter abermals in Opposition zur Sonne. Seine Kulminationszeiten verfrühen sich von 19:54 Uhr auf 18:12 Uhr am Monatsende. Mit einer scheinbaren Helligkeit von ‑2,3 Größenklassen Ende Februar ist Jupiter ein auffälliges Objekt und nach wie vor ein Glanzlicht am Abendhimmel. Nach Mond und Venus ist er sogar das hellste Objekt am Nachthimmel. Sein scheinbarer Durchmesser schrumpft auf nur noch 39,7 Bogensekunden. Am 7. Februar bekommt Jupiter Besuch vom zunehmenden Mond. Unser Erdtrabant zieht nur 4 ½ Grad nördlich am Riesenplaneten vorbei.

Der Ringplanet Saturn im Sternbild Wassermann zieht sich im Laufe des Monats endgültig vom Abendhimmel zurück und ist ab Mitte Februar nicht mehr zu beobachten. Er steuert auf seine Konjunktion zu, die er Mitte des kommenden Monats erreicht. Die Untergänge des 1,1 mag hellen Ringplaneten verschieben sich bis Ende Februar von 20:01 Uhr auf 18:33 Uhr. Das ist nur eine knappe Stunde nach Sonnenuntergang.

Uranus wandert rechtsläufig durch das Sternbild Widder und ist vor allem in der ersten Nachthälfte zu sehen. Am 1. Februar geht der ferne Eisriese um 2:26 Uhr unter. Bis zum 28. Februar verfrühen sich seine Untergänge auf 0:42 Uhr. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,7 Größenklassen kann der Planet theoretisch bereits mit bloßem Auge gesehen werden. Er befindet sich gut 3 Grad östlich von Delta Arietis. Im Teleskop zeigt er sich als 3,5 Bogensekunden großes blaugrünes Scheibchen ohne Details.

Der äußere Planet unseres Sonnensystems Neptun, im Grenzbereich der Sternbilder Fische und Wassermann, ist Anfang des Monats nach Ende der Abenddämmerung noch in lichtstarken Optiken zu sehen. Dabei kann der Abendstern Venus als Aufsuchhilfe dienen. Denn der Abendstern steht zu Monatsbeginn nur 3 ½ Grad nordwestlich von Neptun. Am 1. Februar geht Neptun um 21:03 Uhr unter und am 15. des Monats bereits um 20:11 Uhr. Am 20. März erreicht der Planet die Konjunktion mit der Sonne.

Der ehemalige Planet und jetzt Zwergplanet (134340) Pluto im Sternbild Steinbock hält sich mit der Sonne am Taghimmel auf und ist nicht beobachtbar.

Helle Kometen und Planetoiden

Der ehemalige Star des Nachthimmels C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) wandert vom Sternbild Adler in den Delfin und ist ein Objekt für den Morgenhimmel. Die Helligkeit des Schweifsterns nimmt weiter von 11,5 auf 12,0 mag ab. Damit kann der Komet nur noch in größeren Teleskopen beobachtet werden. Am 20. Februar steht Tsuchinshan-ATLAS in der Nähe des 10,5 mag hellen Planetarischen Nebels NGC 6891 im Sternbild Delfin.

(4) Vesta wandert zunächst noch rechtsläufig durch die Jungfrau und wechselt am 6. Februar in das Sternbild Waage. Sie ist am Morgenhimmel zu beobachten. Gegen Ende des Monats kommt sie fast zum Stillstand. Ihre scheinbare Helligkeit nimmt im Laufe des Februars von 7,7 auf 7,2 mag deutlich zu. Damit ist Vesta bereits in jedem Fernglas zu sehen. Ihre Aufgänge verlagert der Asteroid in die Zeit vor Mitternacht. Am 1. Februar geht Vesta um 0:33 Uhr im Südosten auf. Am 28. Februar findet ihr Aufgang bereits um 23:12 Uhr statt. Interessant ist die Zusammenkunft mit der 11,2 mag hellen Galaxie NGC 5812 am 21. Februar in nur 7 ½ Bogenminuten Abstand.

(8) Flora wird am 24. Februar wieder heller als 10 mag und kann im Sternbild Jungfrau aufgesucht werden. Ihre Kulminationszeiten verfrühen sich von 3:31 Uhr auf zwei Stunden. Bis Ende Februar steigt ihre scheinbare Helligkeit auf 9,8 mag.

(15) Eunomia ist ein Objekt für den Abendhimmel und kann im Sternbild Stier aufgefunden werden. Im Laufe des Monats nimmt die scheinbare Helligkeit des Asteroiden von 9,4 auf 10 mag ab. Am 1. Februar steht Eunomia um 20:15 Uhr im Süden. Am 28. Februar überquert der Himmelskörper den Meridian bereits um 18:47 Uhr.

Der Asteroid mit der Nummer (28) Bellona erreicht am 1. Februar 2025 eine sehr günstige Opposition zur Sonne. Sie wird im Sternbild Krebs nur wenige Tage heller als 10 mag sein. Sie kulminiert an diesem Tag um 0:14 Uhr. Am Tag der Opposition kann der 7,1 mag helle Stern SAO 98202 als Aufsuchhilfe dienen. Ihr Abstand zueinander beträgt nur 3 Bogenminuten. Bis zum 11. Februar nähert sich Bellona bis auf 0,5 Bogenminuten dem Stern SAO 98092 (8,1 mag) an.

Der Asteroid (29) Amphitrite erreicht am 12. Februar 2025 im Sternbild Löwe die Oppositionsstellung und wird 9,2 mag hell. Anfang Februar beträgt ihre scheinbare Helligkeit 9,4 mag und Ende Februar 9,5 Größenklassen. Die Kulminationszeit von Amphitrite verschiebt sich von 1:23 Uhr auf 23:06 Uhr am Ende des Monats.

Meteorströme

Erst vor relativ kurzer Zeit wurden die Februar-Eta-Draconiden als neuer Meteorstrom nachgewiesen, der zwischen dem 2. und 5. Februar aktiv ist. Der zirkumpolare Radiant befindet sich in der Nähe von Eta Draconis bei RA = 240° und Dek = +61° und steht in der Morgendämmerung etwa 70° über dem Horizont. Daher ist es ratsam, in den Stunden nach Mitternacht bis kurz vor Beginn der Morgendämmerung nach Meteoren Ausschau zu halten. Zum Zeitpunkt des Maximums sind nur wenige Meteore sichtbar, die mit einer Geschwindigkeit von 31 Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre eindringen und daher eher langsame Sternschnuppen erzeugen. Im Jahr 2011 wurden bis zu 13 Meteore pro Stunde beobachtet. Ein Ursprungskörper der Februar-Eta-Draconiden ist nicht bekannt.

Am deutlichsten macht sich in diesem Monat die Anthelionquelle bemerkbar. Es ist ein ganzjähriger Meteorstrom aus der Ekliptikregion, dessen Radiant sich etwa 12 Grad östlich des Gegensonnenpunktes befindet. Der Radiant nimmt ein großes Gebiet von mindestens 30 x 20 Grad am Himmel ein. Das Zentrum wandert im Februar durch das gesamte Sternbild Löwe. Die wenigen Meteore der Anthelionquelle sind mit 30 km/s nicht sehr schnell. Als Ursprungskörper gilt der kurzperiodische Komet 2P/Encke.

Der abendliche Fixsternhimmel

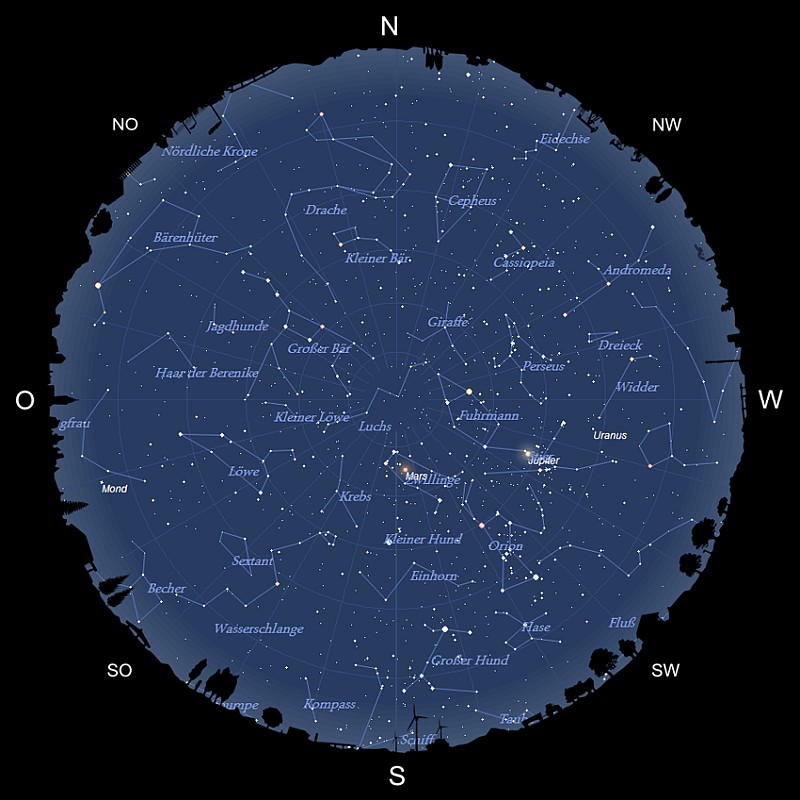

Im Norden

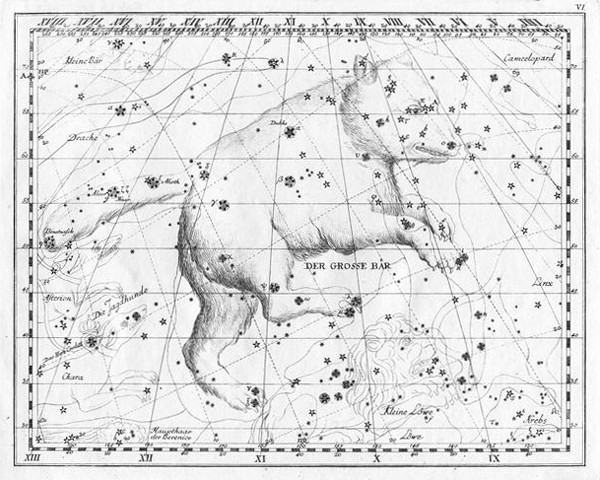

Zu unserer Standardbeobachtungszeit finden wir das Sternbild Großer Bär in mittlerer Höhe und senkrecht mit der Deichsel nach unten im Nordosten. Im Laufe der Nacht steigt das Sternbild weiter auf und erreicht gegen Morgen den Zenit. Wenn wir die hinteren Kastensterne des Großen Wagens um das Fünffache verlängern, finden wir auch den Polarstern im Sternbild Kleiner Bär, der genau die Nordrichtung anzeigt. Direkt unter dem Kleinen Bären hat der Drache gerade seinen tiefsten Punkt im Norden, den untere Kulmination, überschritten und steigt nun langsam wieder in den Himmel empor. Dabei schlängelt sich der Drache um die Figur des Kleinen Bären herum. Auf halber Höhe über dem Horizont, westlich des Drachens, ist noch das Sternbild Kepheus zu sehen, das dem Betrachter fast wie ein Hausdach erscheint. Ebenfalls auf halber Höhe im Nordwesten befindet sich das Sternbild Kassiopeia, das wegen seiner markanten Form auch „Himmels‑W“ genannt wird. Noch etwas höher sind die schwachen Sterne der Giraffe selbst unter einem dunklen Landhimmel kaum auszumachen. Bei optimaler Sicht zum Nordhorizont sollten in sehr geringer Höhe noch der Stern Deneb im Sternbild Schwan und die Wega in der Leier zu erkennen sein.

Im Osten

Unser Blick nach Osten führt uns zurück zum Großen Wagen. Seine beiden letzten Deichselsterne weisen auf einen sehr hellen, rötlichen Stern direkt über dem ostnordöstlichen Horizont: Es ist Arktur, der Hauptstern des Sternbildes Bärenhüter. Zwischen diesen beiden Sternbildern befinden sich die unscheinbaren Jagdhunde und die schwachen Sterne im Haar der Berenike. Weiter östlich am Horizont sind gerade die ersten Sterne der Jungfrau mit ihren reichen Galaxiengebieten aufgegangen, die den nahenden Frühling ankündigen. In mittlerer Höhe über dem Horizont finden wir noch das mächtige Sternbild des Löwen. Nordwestlich des Löwenkopfes stehen die schwachen Sterne des Krebses. Hier ist in einer dunklen, mondlosen Nacht der offene Sternhaufen der Krippe (Messier 44), auch Bienenstockhaufen oder Praesepe genannt, als unscheinbarer Lichtfleck mit bloßem Auge zu erkennen. In Ferngläsern und kleinen Teleskopen bietet dieser Sternhaufen einen prächtigen Anblick. Unterhalb des Krebses schlängelt sich die Wasserschlange in Richtung des südöstlichen Horizonts herab.

Im Süden

Der südliche Teil des Himmels wird bis in die Zenitregion von zahlreichen hellen Sternen des Winterhimmels beherrscht. Sirius, der hellste Stern des Himmels und Hauptstern des Großen Hundes, hat gerade den Meridian überschritten. Östlich des Südpunkts erkennen wir bei guter Horizontsicht die nördlichen Ausläufer des Sternbildes Hinterdeck und darüber die sehr schwachen Sterne des Einhorns. Noch höher liegt das Sternbild Kleiner Hund mit dem Hauptstern Prokyon und darüber, genau im Meridian, die doppelte Sternkette der Zwillinge mit den beiden Hauptsternen Kastor und Pollux. Inmitten dieser beiden Sternketten ist unser Nachbarplanet Mars zu erkennen, der als rötlicher Stern etwas deplatziert erscheint. Den Zenitbereich nimmt das unscheinbare Sternbild Luchs ein. Das auffälligste Sternbild dieser Himmelsregion ist jedoch der Himmelsjäger Orion in mittlerer Höhe im Südwesten. Die auffälligen Gürtelsterne, der rötlich erscheinende linke Schulterstern Beteigeuze und der blau-weiße Stern Riegel, springen dem Betrachter hier sofort ins Auge. Der Orionnebel im Schwert des Himmelsjägers ist schon mit bloßem Auge zu erkennen und bietet in jedem Fernglas und Teleskop einen prächtigen Anblick. Oberhalb des Himmelsjägers entdecken wir den östlichen Teil des Sternbildes Stier mit dem Hauptstern Aldebaran. Dort befindet sich zur Zeit der Riesenplanet Jupiter, der deutlich heller als Sirius erscheint. Weiter oben befindet sich das Sternbild Fuhrmann mit der gelblich leuchtenden Kapella. Im Fuhrmann finden wir die drei hellen Sternhaufen M 36, M 37 und M 38, die auf keinen Fall auf der Beobachtungsliste mit dem Fernglas fehlen dürfen. Unterhalb des Orion entdecken wir noch das unscheinbare Sternbild des Hasen. Wir wenden uns wieder dem östlichen Teil des Meridians zu. Hier können wir bereits die ersten Sterne des Frühlingshimmels beobachten. Auf dieser Seite finden wir das Sternbild des Krebses, das nur aus schwachen Sternen besteht, und direkt darunter den Kopf der Wasserschlange, der sich bis zum südöstlichen Horizont erstreckt, sowie das Sternbild des Sextanten, das nur aus sehr schwachen Sternen besteht.

Im Westen

Genau über dem westlichen Punkt und noch sehr hoch am Himmel steht Capella, der Hauptstern des Sternbildes Fuhrmann. Rechts oberhalb des Fuhrmanns sind an dunklen Standorten noch die schwachen Sterne der Giraffe zu erkennen. Darunter befindet sich Perseus in mittlerer Höhe über dem Horizont. Unterhalb von Fuhrmann und Perseus entdecken wir den Stier mit seinem rötlich erscheinenden Hauptstern Aldebaran und den beiden offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden, die schon mit bloßem Auge zu erkennen sind. Der Riesenplanet Jupiter, der sich im selben Sternbild befindet, steht nun mittelhoch im Westen. Östlich vom Stier steht auch der Orion und direkt über dem Himmelsjäger die beiden Sternenketten der Zwillinge mit unserem roten Nachbarn Mars. Auf der anderen Seite des Westpunktes, in mittlerer Höhe im Nordosten, befindet sich das Sternbild Kassiopeia, auch „Himmels‑W“ genannt. Auch die letzten Sterne des Herbsthimmels stehen nun kurz vor ihrem Untergang. Direkt im Nordwesten versinken gerade das Sternbild Andromeda und die letzten Sterne des Pegasus unter dem Horizont. Weiter westlich folgen die Sternbilder Dreieck, Widder und das nur aus schwachen Sternen bestehende Sternbild Fische. Über dem Westhorizont lugt gerade noch der Kopf des Walfisches auf, der aber wegen seiner Horizontnähe kaum zu erkennen ist. Im Südwesten sind noch die nördlichen Ausläufer des Flusses Eridanus zu sehen, der unmittelbar neben Rigel, dem weiß leuchtenden Fußstern des Himmelsjägers Orion, entspringt.

Weitere Informationen zum aktuellen Sternhimmel gibt es auf der Seite Sternhimmel

PLANETENPARADE

Zahllose Sterne am Himmel steh’n,

die Planeten ihre Runde dreh’n.

Gleich Sieben auf einen Streich,

entlang der Ekliptik aufgereiht,

als Vorboten der Frühlingszeit;

Planetenparade im Himmelreich.

Vom Achten aus, mit Entzücken

von uns Menschen zu erblicken.

Merkur bis hinauf zu Neptun,

uns’re kosmischen Gefährten,

Geschwister von Mutter Erden;

da staunt selbst good old Moon.

Die Sterne, die begehrt man nicht,

auch nicht Planeten und den Mond.

Doch wir begehren klare Sicht,

ein reines, unverschmutztes Licht;

dass sich unser Himmelsblick lohnt,

ganz egal, wo man lebt und wohnt.

Rainer Kirmse , Altenburg

Herzliche Grüße aus Thüringen