Der Lauf des Mondes

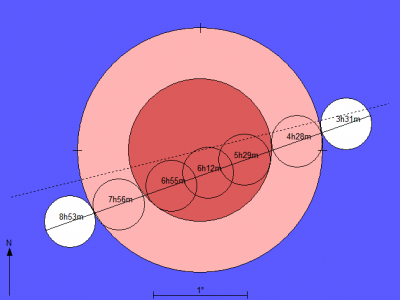

Am Abend des 1. September können wir den zunehmenden Mond im Grenzbereich der Sternbilder Skorpion, Schlangenträger und Schütze beobachten. Am folgenden Abend steht er im Teekannen-Asterismus des Schützen und am 4. des Monats im Sternbild Steinbock. Am 6. des Monats können wir unseren stillen Begleiter im Sternbild Wassermann sehen, wo er schließlich am 7. die Vollmondphase durchläuft. In dieser Nacht ist auch von Deutschland aus eine totale Mondfinsternis zu sehen. Allerdings geht der Mond bereits total verfinstert auf. Gegen 20:30 Uhr ist es schließlich dunkel genug, um den verfinsterten Mond dicht über dem Südosthorizont mit Hilfe eines Feldstechers zu beobachten. Zur Mitte der Finsternis steht der Mond nur 10 Grad über dem Horizont. Den Austritt des Vollmondes aus dem Kernschatten der Erde können wir bis kurz vor 22 Uhr verfolgen. In der Nacht vom 8. auf den 9. September zieht der noch fast volle Mond nördlich am Ringplaneten Saturn im Sternbild Fische vorbei. Der gegenseitige Abstand beträgt nur 2 ¾ Grad. Am 10. und 11. des Monats steht er im Sternbild Widder. Am 12. September zieht der 20,4 Tage alte abnehmende Mond durch den offenen Sternhaufen der Plejaden im Sternbild Stier. Ab etwa 22 Uhr werden einige helle Plejadensterne nacheinander vom Mond bedeckt, der tief am Nordosthorizont steht – und das bereits zum vierten Mal in diesem Jahr. Ab 22:09 Uhr werden Elektra (3,7 mag) und anschließend Merope, Maia, Alkyone und Pleione von der beleuchteten Seite des Mondes bedeckt. Die Bedeckungen dauern jeweils rund eine Dreiviertelstunde, bis die Sterne am dunklen Mondrand wieder auftauchen. Das letzte Viertel wird am 14. September durchlaufen, wobei der Erdtrabant erst gegen 23 Uhr über dem Nordosthorizont erscheint. Der Mond wandert weiter nach Osten und trifft am Morgen des 16. September im Sternbild Zwillinge auf den Riesenplaneten Jupiter. Gegen 5 Uhr morgens sind die beiden Himmelskörper nur noch 5 Grad voneinander entfernt. Am 17. des Monats hat die abnehmende Mondsichel Jupiter bereits hinter sich gelassen und steht im Sternbild Krebs. Am 19. September steht die schmale Mondsichel in der Nähe des Abendsterns Venus im Sternbild Löwe. Ihr gegenseitiger Abstand beträgt an diesem Morgen nur 3 ? Grad. Venus befindet sich gleichzeitig in unmittelbarer Nähe des Hauptsterns Regulus. Am Nachmittag des 19. September, kurz nach 14 Uhr, wird die Venus schließlich von der beleuchteten Seite des Mondes bedeckt. Die Bedeckung dauert gut 70 Minuten, bis der Mond den Morgenstern auf seiner unbeleuchteten Seite wieder freigibt. Am Morgen des 20. September sehen wir die schmale Mondsichel zum letzten Mal über dem Osthorizont, bis am 21. September die Neumondphase durchlaufen wird. An diesem Tag findet auch eine partielle Sonnenfinsternis statt, die von Deutschland aus leider nicht zu sehen ist. Wegen der flachen Lage der Ekliptik am Abendhimmel müssen wir uns bis zum 24. September gedulden, bis wir die zunehmende Mondsichel in der fortgeschrittenen Dämmerung dicht über dem Südwesthorizont im Sternbild Jungfrau entdecken können. Der Mond steigt nun jeden Abend etwas höher über den Horizont und wandert weiter horizontnah nach Osten. Am 27. September steht der zunehmende Mond in der Nähe von Antares, dem Hauptstern im Sternbild Skorpion. Am letzten Tag des Monats finden wir den zunehmenden Mond im ersten Viertel und abermals im Sternbild des Schützen.

Die Planeten

Merkur bleibt in diesem Monat unbeobachtbar und erreicht am 13. des Monats die obere Konjunktion mit der Sonne. Bis zum Monatsende vergrößert sich sein östlicher Winkelabstand auf 13 Grad. Leider reicht das wegen der flachen Ekliptiklage am Abendhimmel nicht für eine Abendsichtbarkeit des innersten Planeten unseres Sonnensystems. Erfahrene Beobachter können noch versuchen, den flinken Planeten am 1. September zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung knapp 5 Grad hoch über dem Ostnordosthorizont zu entdecken. Der ‑1,3 mag helle Planet geht an diesem Morgen um 5:05 Uhr Sommerzeit auf. Am Tag der Konjunktion trennen uns 209 Millionen Kilometer von Merkur.

Die Venus ist als Morgenstern über dem Osthorizont zu sehen, verkürzt ihre Sichtbarkeit aber deutlich. Der Aufgang der ‑3,9 mag hellen Venus verspätet sich im Laufe des Septembers von 3:17 Uhr auf 4:42 Uhr Sommerzeit. Am 9. September wechselt sie vom Sternbild Krebs in das Sternbild Löwe und zieht zu Monatsbeginn südlich am Sternhaufen Praesepe (M 44) vorbei. Sie begegnet zwischen dem 18. und 21. September dem Hauptstern Regulus, wobei sie in einem Abstand von ¾ Grad nördlich an ihm vorbeiläuft. Am 19. des Monats beträgt ihr Abstand zu Regulus nur noch eine Vollmondbreite. Interessant ist an diesem Morgen auch die Begegnung der Venus mit der 27 Tage alten schmalen Mondsichel, wobei sie kurz nach 14 Uhr auch von dieser am Taghimmel bedeckt wird. Bis zum Monatsende schrumpft das Venusscheibchen auf 11 Bogensekunden. Im Gegenzug steigt ihr Beleuchtungsgrad auf 91%. Ihr Horizontanstand zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung verringert sich im Laufe des Monats von 21 auf 16 Grad.

Unser roter Nachbar Mars im Sternbild Jungfrau hat sich vom Abendhimmel zurückgezogen und geht noch in der Abenddämmerung unter. Er bleibt unsichtbar.

Jupiter ist am Morgenhimmel im Sternbild Zwillinge zu sehen und verlagert seine Aufgänge zum Monatsende in die Zeit vor Mitternacht. Am 1. September geht der Riesenplanet um 1:29 Uhr im Osten auf. Bis zum 30. September verschieben sich seine Aufgangszeiten auf 23:55 Uhr Sommerzeit. Seine scheinbare Helligkeit nimmt leicht von ‑2,0 auf ‑2,1 mag zu. Im Teleskop vergrößert sich sein scheinbarer Äquatordurchmesser auf 36,8 Bogensekunden. Am Morgen des 16. September steht die abnehmende Mondsichel in der Nähe von Jupiter und dem Morgenstern Venus.

Der Ringplanet Saturn steht am Morgen des 21. September 2025 im Sternbild Fische in Opposition zur Sonne und kann die ganze Nacht über beobachtet werden. Der Planet erreicht bei seiner Kulmination am Oppositionstag um 1:02 Uhr eine Höhe von 37 Grad über dem Horizont. Er geht an diesem Tag um 19:10 Uhr im Osten auf und sinkt um 6:50 Uhr Sommerzeit wieder unter die westliche Horizontlinie. Am ersten und letzten Tag des Monats steht er um 2:26 Uhr bzw. 0:24 Uhr im Meridian. Bis zum Monatsende nimmt seine scheinbare Helligkeit um 0,1 Größenklassen auf 0,7 mag ab. Im Teleskop erkennt man ein 19,5 Bogensekunden großes Scheibchen. Sein berühmtes Ringsystem ist nur zu 1,8 Grad geöffnet. Wir blicken nun auf die Südseite des Rings. In der Nacht vom 8. auf den 9. September zieht der Vollmond nördlich an Saturn vorbei. Am Tag der Opposition ist Saturn 1.277 Millionen Kilometer von unserem Heimatplaneten entfernt.

Uranus kommt am 6. September im Sternbild Stier zum Stillstand und beginnt seine Oppositionsschleife. Danach bewegt er sich rückläufig durch das Sternbild. Er geht am 1. des Monats um 22:20 Uhr auf und erreicht am Monatsletzten bereits um 20:25 Uhr Sommerzeit die östliche Horizontlinie. Seine scheinbare Helligkeit nimmt geringfügig auf 5,6 mag zu, so dass Uranus theoretisch mit bloßem Auge beobachtet werden kann. Selbst bei hoher Vergrößerung ist im Fernrohr nicht mehr als ein grünliches Scheibchen von 3,7 Bogensekunden Größe zu erkennen. Der Planet befindet sich etwa 4 ½ Grad südöstlich der Plejaden und kulminiert in einer Höhe von 60 Grad.

Der äußere Planet unseres Sonnensystems, Neptun, erreicht am 23. September 2025 die Opposition zur Sonne und kann ebenfalls die ganze Nacht beobachtet werden. Der Ringplanet Saturn kann als Aufsuchhilfe dienen, da er ebenfalls in diesem Monat die Opposition zur Sonne erreicht. Beide Himmelskörper stehen am 1. September nur 2 ½ Grad auseinander, wobei Neptun nördlich vom Ringplaneten steht. Am Tag der Opposition geht Neptun um 19:59 Uhr auf und steht um 1:01 Uhr im Meridian. Er geht um 6:59 Uhr Sommerzeit unter. Am 1. und 30. September erreicht er um 2:29 Uhr bzw. zwei Stunden früher seinen höchsten Punkt im Süden. Als sonnenfernster Planet ist er mit einer scheinbaren Helligkeit von 7,8 Größenklassen nur in Ferngläsern und kleinen Teleskopen zu sehen. Im Fernrohr erscheint Neptun als winziges, nur 2,3 Bogensekunden großes, blaugrünes Scheibchen ohne Details. Am Tag der Opposition ist Neptun 4.321 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Der Zwergplanet (134340) Pluto im Sternbild Steinbock ist ein Objekt der ersten Nachthälfte und sinkt am 1. September um 2:32 Uhr Sommerzeit und am 30. September zwei Stunden früher unter den Horizont. Zwei Stunden vor Plutos Untergang muss der ehemalige Planet unseres Sonnensystems von der Beobachtungsliste gestrichen werden. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 14,4 mag sind größere Teleskope nötig, um den fernen Himmelskörper aufzuspüren.

Helle Kometen und Planetoiden

Der C/2025 A6 (Lemmon) hat Ende August einen starken Helligkeitsausbruch erlitten, der ihn drei Magnituden heller werden ließ. Es wird erwartet, dass er im Oktober und November eine scheinbare Helligkeit zwischen 5 und 4 mag erreicht. Im September ist der Schweifstern ein Objekt der zweiten Nachthälfte und wandert durch die Sternbilder Zwillinge, Krebs und Luchs in Richtung Osten. Er wird im Laufe des Monats mit einer Helligkeit zwischen 10,5 und 7,5 Magnituden in Ferngläsern sichtbar werden. In der letzten Septemberwoche wird der Schweifstern schließlich zirkumpolar.

Der Komet C/2024 E1 (Wierzchos) ist mit größeren Teleskopen an der Grenze zwischen der Nördlichen Krone und Herkules aufzufinden. Seine Helligkeit wird in diesem Monat voraussichtlich von 13 auf 12 mag steigen. Es wird erwartet, dass der Komet im Januar 2026 die 5. Größenklasse erreicht. Am 18. September steht der Komet in der Nähe von Iota Coronae Borealis (5,0 mag).

Der Zwergplanet (1) Ceres wandert rückläufig durch den Walfisch und nähert sich seiner Opposition, die er Anfang nächsten Monats erreichen wird. Ihre scheinbare Helligkeit nimmt von 8,1 auf 7,6 mag stark zu, so dass der Zwergplanet bereits mit einem Fernglas zu sehen ist. Am 1. September steht Ceres um 3:42 Uhr im Meridian, am 30. September bereits um 1:30 Uhr Sommerzeit. Am 16. September kann Ceres nur 1,5 Bogenminuten südwestlich von 32 Ceti (6,4 mag) aufgefunden werden.

(2) Pallas verlässt am 8. September das Sternbild Delphin und wandert in den Adler. Am 25. September wird sie stationär und beendet ihre Oppositionsperiode. Ihre scheinbare Helligkeit nimmt von 9,5 auf 9,8 mag ab. Die Kulmination von Pallas verfrüht sich von 22:38 Uhr Sommerzeit zu Monatsbeginn um zwei Stunden.

(6) Hebe stand Ende August in Opposition zur Sonne und wandert rückläufig durch den Wassermann. Ihre scheinbare Helligkeit nimmt im Laufe des Septembers von 7,6 auf 8,3 mag stark ab. Am 1. September steht Hebe um 0:53 Uhr in ihrer höchsten Stellung im Süden und am 30. des Monats bereits um 22:40 Uhr Sommerzeit. Zwischen dem 7. und 11. September zieht Hebe in einem Abstand von weniger als 2 Grad westlich am Helixnebel (NGC 7293) vorbei.

(89) Julia stand im Vormonat ebenfalls im Sternbild Wassermann in Opposition zur Sonne. Sie ist zunächst noch 9,1 mag hell. Im Laufe des Septembers sinkt ihre scheinbare Helligkeit deutlich und beträgt zum Monatsende nur noch 9,8 Größenklassen. Ihre Kulminationszeiten verfrühen sich dabei von 23:17 Uhr auf 21:13 Uhr Sommerzeit. Am 1. September kann der 5,5 mag helle Stern 7 Aquarii als Aufsuchhilfe dienen. An diesem Tag befinden sich beide Himmelskörper nur 5 Bogenminuten voneinander entfernt.

(471) Papagena wandert durch den Stier und wird ab dem 26. September wieder heller als 10 mag. Sie ist ein Objekt für die zweite Nachthälfte. Am 1. September geht der Asteroid um 23:40 Uhr auf. Am 30. September, nun 9,9 mag hell, erfolgt ihr Aufgang bereits um 22:00 Uhr Sommerzeit.

Meteorströme

Die Alpha-Aurigiden sind vom 25. August bis zum 10. September aktiv. Das nicht sehr ausgeprägte Maximum ist am Morgen des 1. September zu erwarten. Der Mond wird die Beobachtung nicht stören. Kurz vor der Morgendämmerung steht der Radiant rund 50 Grad hoch im Osten. Er befindet sich in der Nähe von Capella und nordöstlich von Theta Aurigae im nördlichen Sternbild Fuhrmann. Im Schnitt sind in der Maximumsnacht 5 bis 10 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar, die mit hohen Geschwindigkeiten von 66 km/s in die Erdatmosphäre eindringen. Im Jahr 2007 gab es einen kurzen Aktivitätsausbruch mit korrigierten Raten von über 130 Meteoren pro Stunde innerhalb von 45 Minuten. Dabei erreichten die hellsten Aurigiden eine Helligkeit von ‑2 mag. Im Jahr 2019 wurden zum Maximum 20 Meteore pro Stunde registriert, im Jahr 2021 wurden in einem Zeitraum von nur 10 Minuten 70 Sternschnuppen pro Stunde gezählt. Weitere Aktivitätsausbrüche wurden in den Jahren 1935, 1986 und 1994 mit Raten zwischen 30 und 50 Meteoren pro Stunde verzeichnet. Die Alpha-Aurigiden gehen auf den Kometen C/1911 N1 Kiess mit einer Umlaufzeit von rund 2.500 Jahren zurück.

Die September-Epsilon-Perseiden sind zwischen dem 5. und 17. September aktiv. Das Maximum ist in der Nacht vom 9. auf den 10. September zu erwarten. Leider wird der Mond, der sich zwei Tage nach Vollmond befindet, die Beobachtung dieses Stroms nachhaltig stören. Der Radiant in der Nähe von Algol erreicht zu Beginn der Morgendämmerung eine Höhe von 80 Grad über dem Horizont. Im Schnitt sind aber nur fünf bis zehn Meteore pro Stunde sichtbar. Mit einer Geschwindigkeit von 64 km/s sind sie sehr schnell. In den Jahren 2008 und 2013 wurde eine deutlich höhere Aktivität mit rund 30 Sternschnuppen sowie einer Vielzahl sehr heller Meteore registriert. In den Folgejahren konnte keine erhöhte Aktivität mehr festgestellt werden.

Die Delta-Aurigiden sind ein relativ neuer Strom, der früher gemeinsam mit den September-Perseiden als gemeinsamer Meteorstrom betrachtet wurde. Der Strom ist vom 17. September bis zum 9. Oktober aktiv und erreicht ein geringes Maximum von drei bis fünf Sternschnuppen pro Stunde um den 3. Oktober. Die Eintrittsgeschwindigkeit der Teilchen ist mit 60 km/s ähnlich hoch wie die der Alpha-Aurigiden.

Der Südliche Tauridenstrom, der vermutlich auf den periodischen Kometen 2P/Encke zurückgeht, ist vom letzten Septemberdrittel bis Ende November aktiv. Im September liegt sein Radiant noch in den Fischen, sodass dieser Teilstrom mit der Anthelionquelle zusammenfällt. Die Meteore besitzen Geschwindigkeiten von 27 km/s und erscheinen deshalb sehr langsam am Himmel. Man unterscheidet die Südlichen Tauriden und die Nördlichen Tauriden. Die Aktivität der Nördlichen Tauriden beginnt jedoch erst im Oktober.

Die Meteore der Anthelionquelle kommen in diesem Monat aus dem Sternbild Fische. Mit ihrer relativ niedrigen Eintrittsgeschwindigkeit von durchschnittlich 30 km/s lassen sie sich gut von den in diesem Monat sichtbaren Sternschnuppen anderer Ströme unterscheiden.

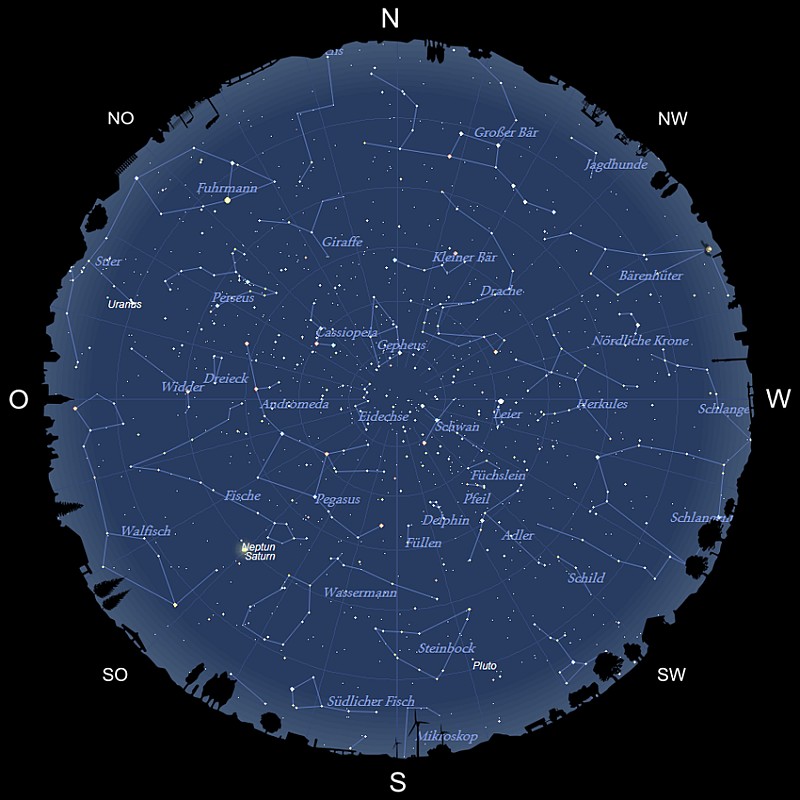

Der abendliche Fixsternhimmel

Im Norden

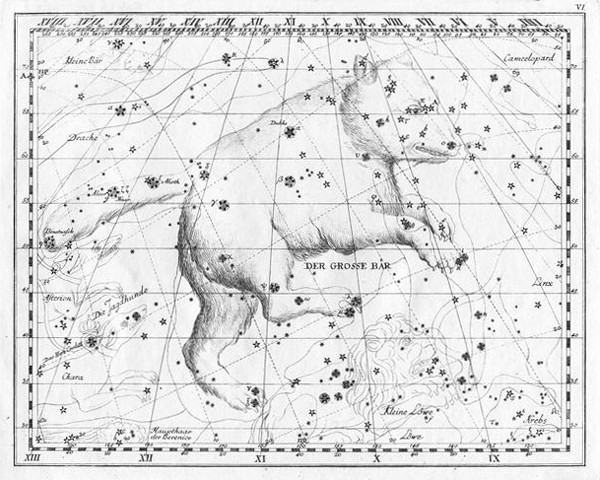

Das Sternbild Großer Bär mit der bekannten Figur des Großen Wagens hat zu unserer Standardbeobachtungszeit schon fast seine tiefste Position über dem Nordhorizont erreicht. Diese Position wird als untere Kulmination bezeichnet. Den Polarstern finden wir, indem wir die beiden hinteren Kastensterne des Großen Wagens fünfmal nach oben verlängern. Damit haben wir auch genau die Nordrichtung gefunden. Der Polarstern gehört zum Sternbild Kleiner Bär, dessen Kasten sich jetzt auf der 9‑Uhr-Position befindet. Er wird im Laufe der Nacht weiter in Richtung Nordhorizont hinabsinken. Etwas westlich des Kleinen Wagens ist der Drache mit seinem markanten rautenförmigen Kopf zu sehen, der sich um den Kleinen Bären windet. Über dem Kleinen Bären steht das Sternbild Kepheus im Zenit. Rechts daneben befindet sich die Kassiopeia, im Volksmund auch „Himmels‑W“ genannt. Auch sie steigt langsam immer höher. Ziemlich tief im Nordosten erkennen wir noch den hellen Stern Capella im Sternbild Fuhrmann, der nun wieder vollständig über dem Horizont aufgetaucht ist. Zwischen Fuhrmann und dem Großen Bären liegt der unscheinbare Luchs. Seine schwachen Sterne sind allerdings in Horizontnähe kaum zu erkennen. Ebenfalls schwer zu erkennen sind die schwachen Sterne der Giraffe, die sich in mittlerer Höhe zwischen Fuhrmann und Kleiner Bär erstreckt.

Im Osten

Der Osthimmel wird jetzt fast vollständig von den Herbststernbildern dominiert. Hoch im Südosten steht das mächtige Pegasus-Quadrat. Östlich schließt sich Andromeda an, in dem wir bei relativ dunklem Himmel und ohne Mondlicht die Andromedagalaxie als länglichen Nebelfleck erkennen können. Die Andromedagalaxie ist die nächste größere Nachbargalaxie der Milchstraße. Unterhalb der Sternbilder Pegasus und Andromeda befinden sich die schwachen Sterne des Sternbildes Fische. Unterhalb des Circlets der Fische entdecken wir auch den Ringplaneten Saturn in mittlerer Höhe über dem Horizont. Er erreicht in diesem Monat seine Oppositionsstellung. Östlich der Fische stehen die unscheinbaren Sternbilder Nördliches Dreieck und Widder. Südlich der Fische und weiter in Richtung Horizont haben die schwachen Sterne des Walfischs gerade die Horizontlinie überschritten. In großer Höhe im Nordosten fällt das W‑förmige Sternbild Kassiopeia auf. Darunter steht Perseus. Noch weiter in Richtung Horizont ist bereits ein Teil des Sternbildes Stier über dem Osthorizont aufgegangen. Dort ist auch der offene Sternhaufen der Plejaden mit bloßem Auge gut zu erkennen. Bei guter Horizontsicht sollte auch der helle, rötliche Hauptstern des Stiers, Aldebaran, sowie die Hyaden zu sehen sein. Tief im Nordosten steht auch der Fuhrmann mit seinem hellen, gelblichen Hauptstern Capella.

Im Süden

Hoch im Südwesten erkennen wir das Sommerdreieck, gebildet aus den hellen Sternen Deneb im Schwan, Wega in der Leier und Atair im Adler. Darunter befinden sich das unscheinbare Sternbild Schild und das Sternbild Schütze mit dem hellsten Teil unserer Milchstraße. Die meist klaren und endlich wieder dunklen Spätsommer- und Frühherbstnächte sind jetzt ideal, um die mit hellen Deep-Sky-Objekten gesegnete Sommermilchstraße zu beobachten. Ausgehend vom Sternbild Schütze, in dem sich auch das helle Zentrum unserer eigenen Galaxie befindet, zieht sie sich durch die Mitte des Sommerdreiecks und steigt dann in die Zenitregion auf. Auf der anderen Seite des Meridians befindet sich das mächtige Pegasus-Quadrat. Zwischen Pegasuskopf und Sommerdreieck reihen sich die deutlich kleineren Sternbilder Füllen, Delphin, Pfeil und Füchschen wie an einer gedachten Kette nach Nordwesten auf. Unterhalb des Pegasus erkennt man noch den westlichen Teil der Fische, wo zur Zeit der Ringplanet Saturn zu sehen ist, ein Stück des Walfisches sowie das Sternbild Wassermann, das in der nächsten halben Stunde seine höchste Position im Süden einnehmen wird. Etwas weiter in Richtung Horizont kann man das nur aus schwachen Sternen bestehende Sternbild Steinbock erkennen, das gerade den Meridian überschritten hat. Bei guter Horizontsicht sollte tief im Südosten noch der helle Stern Fomalhaut im Sternbild Südlicher Fisch zu sehen sein.

Im Westen

Hoch im Südwesten steht das markante Sommerdreieck mit den hellen Sternen Wega, Deneb und Atair. Zwischen den Sternbildern Schwan – im Volksmund auch Kreuz des Nordens genannt – und Adler entdecken wir die kleinen Sternbilder Pfeil und Füchschen. In diesen Sternbildern zieht sich die helle Sommermilchstraße bis zum Südwesthorizont hinunter. In der Leier können wir mit einem kleinen Teleskop bereits den Ringnebel erkennen. Er erscheint uns wie ein heller Rauchring in der Dunkelheit des Alls. Und auch ein Blick auf den Hantelnebel im Sternbild Füchschen lohnt sich, beobachten wir hier doch einen der größten und hellsten Planetarischen Nebel an unserem Firmament. Westlich des markanten Sommerdreiecks liegt der Drache. Darunter senkt sich nun auch das Sternbild des Herkules in Richtung Horizont. Über dem Westhorizont befindet sich auch ein Teil des Schlangenträgers mit der Schlange sowie das Halbrund der Nördlichen Krone. Rechts daneben befindet sich das Sternbild Bärenhüter kurz vor seinem Untergang. Sein heller, orange erscheinender Hauptstern Arktur berührt schon fast die nordwestliche Horizontlinie.

Weitere Informationen zum aktuellen Sternhimmel gibt es auf der Seite Sternhimmel

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]