Der Kugelsternhaufen Messier 75 (NGC 6864) befindet sich im östlichen Bereich des Sternbilds Schütze (Sagittarius) an der Grenze zum Sternbild Steinbock (Capricornus). Er wurde in der Nacht vom 27. auf den 28. August 1780 von Messiers Freund und Kollegen Pierre Méchain entdeckt und als Nebel ohne Sterne beschrieben. Charles Messier beobachtete den Kugelsternhaufen am 5. Oktober desselben Jahres. Er beschrieb ihn als Nebel mit schwachen Sternen zwischen dem Schützen und dem Kopf des Steinbocks. Am 18. Oktober 1780 beobachtete Messier den Kugelsternhaufen erneut und nahm ihn schließlich in seinen berühmten Katalog kometenähnlicher Objekte auf. Der deutsch-britische Astronom Friedrich Wilhelm Herschel konnte den Sternhaufen im Jahr 1784 schließlich zum ersten Mal in seine Einzelsterne auflösen. Herschel beschrieb ihn als Miniaturausgabe von Messier 3. Dieselbe Beschreibung gab er auch für Messier 62 und Messier 70 ab.

Ein weit entfernter Kugelsternhaufen einer anderen Galaxie

Messier 75 hat eine scheinbare Helligkeit von 8,5 mag und einen Durchmesser von 6,8 Bogenminuten. Damit ist der Sternhaufen bereits als blasser Lichtfleck in jedem handelsüblichen Fernglas sichtbar. Mit einer Entfernung von 67.500 Lichtjahren zählt das Objekt zu den am weitesten entfernten Kugelsternhaufen der Milchstraße und des Messier-Katalogs. Nur der Kugelsternhaufen Messier 54 im gleichen Sternbild ist noch etwas weiter von uns entfernt. Einige Quellen geben sogar eine Entfernung von 95.000 Lichtjahren an. Der 134 Lichtjahre große Sternhaufen befindet sich von der Erde aus gesehen direkt auf der dem Galaktischen Zentrum abgewandten Seite unserer Galaxis, 48.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt und 30.000 Lichtjahre unterhalb der galaktischen Ebene. Seine Umlaufzeit beträgt 400 Millionen Jahre und er kann sich maximal 57.000 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernen.

Insgesamt wurden in Messier 75 zahlreiche veränderliche Sterne entdeckt, darunter 38 RR-Lyrae-Sterne, die typisch für Kugelsternhaufen sind, sowie 62 Blaue Nachzügler. 60% der Blauen Nachzügler halten sich im Kerngebiet des Sternhaufens auf. M 75 ist sehr metallarm, was typisch für einen Haufen des äußeren galaktischen Halos ist. Das bedeutet, dass alle Elemente, die schwerer als Helium sind, eine deutlich geringere Häufigkeit als die Sonne aufweisen, nämlich etwa 1/19. Aufgrund der großen Entfernung und des verdichteten Kerns von M 75 ist selbst für größere Instrumente eine Auflösung in einzelne Sterne eine Herausforderung. Denn seine hellsten Sterne erreichen nur eine scheinbare Helligkeit von 14,6 Größenklassen. Seine absolute Leuchtkraft wird mit ‑8,5 mag oder 180.000 Sonnen angegeben. M 75 ist die Heimat von rund 400.000 bis 500.000 Sternen. Mit der Shapley-Sawyer-Konzentrationsklasse I gehört M 75 zu den am stärksten konzentrierten Kugelsternhaufen der Milchstraße. Gleichzeitig ist er der kompakteste Sternhaufen im gesamten Messier-Katalog.

Weitere Untersuchungen belegen, dass M 75 noch keinen Kernkollaps erlitten hat und der Kugelsternhaufen früher vermutlich zu einer Zwerggalaxie gehörte. Diese verschmolz vor acht Milliarden Jahren mit unserer Milchstraße. Die Zwerggalaxie wird als „Gaia-Enceladus-Sausage“ bezeichnet und „überließ“ unserer Milchstraße noch sieben weitere Kugelsternhaufen. Messier 75 besitzt einen Gezeitenschweif sowie eine retrograde Umlaufbahn um das galaktische Zentrum. Sein Alter wird auf 13 Milliarden Jahre geschätzt.

Beobachtung

Bei guter Horizontsicht und unter einem dunklen Landhimmel ist M 75 überraschend leicht in größeren Ferngläsern und kleinen Teleskopen zu sehen. Mit einem 7x50 oder 10x50 Feldstecher erscheint der Kugelhaufen allerdings nur als winziger, kreisrunder Lichtfleck, der kaum von einem echten Stern zu unterscheiden ist. In meinem Fujinon-Feldstecher mit 16-facher Vergrößerung und 70-mm-Objektiv erscheint das Objekt etwas heller und deutlich flächenhafter. Mit einer Öffnung von 3 bis 4‑Zoll und mittlerer Vergrößerung ist ebenfalls nur eine blasse Lichtkugel mit einer Ausdehnung von 2 bis 3 Bogenminuten und einem helleren, kompakten Zentrum zu erkennen. Auffällig ist ein Stern der 12. Größenklasse, der sich nur vier Bogenminuten südöstlich des Haufenzentrums befindet.

Selbst unter sehr guten Beobachtungsbedingungen zeigen Teleskope mit 6 bis 8‑Zoll Öffnung mit abgewandtem Blick und hoher Vergrößerung nur in den Randbereichen des Kugelsternhaufens eine körnige Struktur. Das Kerngebiet des Haufens erscheint dabei knotenartig, recht hell und ist von einem schwächeren Halo umgeben. Das Zentrum erscheint sternförmig. Im östlichen Bereich des Haufens stehen zwei schwache Vordergrundsterne. Erst ab einer Öffnung von 10 bis 12-Zoll und einer höheren Vergrößerung von 200-fach gelingt es, Messier 75 am Randgebiet in seine Einzelsterne aufzulösen. Der Kernbereich erscheint dabei sehr hell und kompakt.

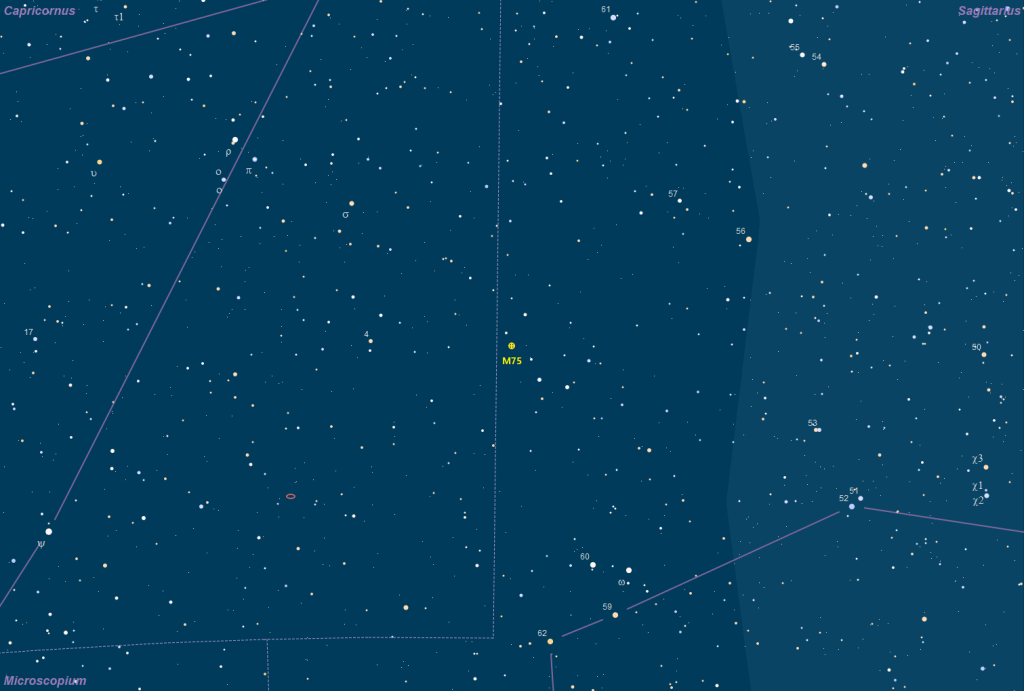

Messier 75 ist am besten in den Sommermonaten zu beobachten, wenn das Sternbild Sagittarius tief über dem südlichen Horizont steht. Der Sternhaufen selbst befindet sich in einer eher sternarmen Region des Himmels im östlichen Teil des Schützen, direkt an der Grenze zum Sternbild Steinbock. Er befindet sich auf halbem Weg zwischen Psi Capricorni (4,1 mag) und Rho Sagittarii (3,9 mag) und 7 ½ Grad südsüdwestlich von Dabih (Beta Cap, 3,1 mag). Zwischen dem Sternbild Steinbock und dem Teekannen-Asterismus des Schützen befindet sich ein Sternendreieck aus fünf Sternen der 5. Größenklasse. Dieses rechtwinklige Dreieck stellen wir in die Suchermitte ein. Nun schwenken wir 4° in Richtung Norden, wo wir auf ein Dreieck aus 6 mag hellen Sternen treffen. M 75 steht 50 Bogenminuten nordöstlich dieses Dreiecks und sollte im Sucher bereits als 9 mag heller, unscharfer Stern erkennbar sein.

Aufsuchkarte Messier 75 (59,3 KiB, 40 hits)

Aufsuchkarte Messier 75 (59,3 KiB, 40 hits)

Steckbrief für Messier 75

Daten und Fakten für den Kugelsternhaufen Messier 75 im Schützen (Sagittarius)| Objektname | Messier 75 |

| Katalogbezeichnung | NGC 6864, GCL 116, ESO 595-SC13 |

| Typ | Kugelsternhaufen, I |

| Sternbild | Schütze (Sagittarius) |

| Rektaszension (J2000.0) | 20h 06m 04,8s |

| Deklination (J2000.0) | -21° 55′ 15″ |

| V Helligkeit | 8,6 mag |

| Flächenhelligkeit | 11,0 mag |

| Winkelausdehnung | 6,8′ |

| Durchmesser | 134 Lichtjahre |

| Entfernung | 67.500 Lichtjahre |

| Beschreibung | B,pL,R,vmbMBN,rr; * mags 17… |

| Entdecker | Pierre Méchain, 1780 |

| Sternatlanten | Cambridge Star Atlas: Chart 12, 13 & 19 Interstellarum Deep Sky Atlas: Chart 65, 66, 77 & 78 Millennium Star Atlas: Charts 1385–1386 (Vol III) Pocket Sky Atlas: Chart 66 Sky Atlas 2000: Chart 23 Uranometria 2nd Ed.: Chart 144 |

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]