Ein Wissenschaftlerteam hat Daten des James-Webb-Weltraumteleskops von NASA/ESA/CSA und des Keck-II-Teleskops kombiniert, um erstmals Hinweise auf Wolkenkonvektion auf dem Saturnmond Titan in der nördlichen Hemisphäre zu finden. Die meisten Seen und Meere Titans befinden sich in dieser Hemisphäre und werden wahrscheinlich durch gelegentliche Methan- und Ethan-Regenfälle gespeist. Webb entdeckte außerdem ein wichtiges kohlenstoffhaltiges Molekül, das Einblicke in die chemischen Prozesse in Titans komplexer Atmosphäre gibt.

Der Saturnmond Titan ist eine faszinierende Welt, eingehüllt in einen gelblichen, smogartigen Dunst. Ähnlich wie auf der Erde besteht die Atmosphäre hauptsächlich aus Stickstoff und bietet Wetterbedingungen, darunter Wolken und Regen. Anders als auf der Erde, deren Wetter von verdunstendem und kondensierendem Wasser bestimmt wird, existiert auf dem eisigen Titan ein Methankreislauf (CH4). Methan verdunstet von der Oberfläche und steigt in die Atmosphäre auf, wo es zu Methanwolken kondensiert. Gelegentlich fällt es als kühler, öliger Regen auf eine feste Oberfläche, auf der das Wassereis hart wie Stein ist.

„Titan ist der einzige andere Ort in unserem Sonnensystem, an dem es ein Wetter wie auf der Erde gibt, in dem Sinne, dass es auf der Oberfläche Wolken und Regen gibt“, erklärte der Hauptautor Conor Nixon vom Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland.

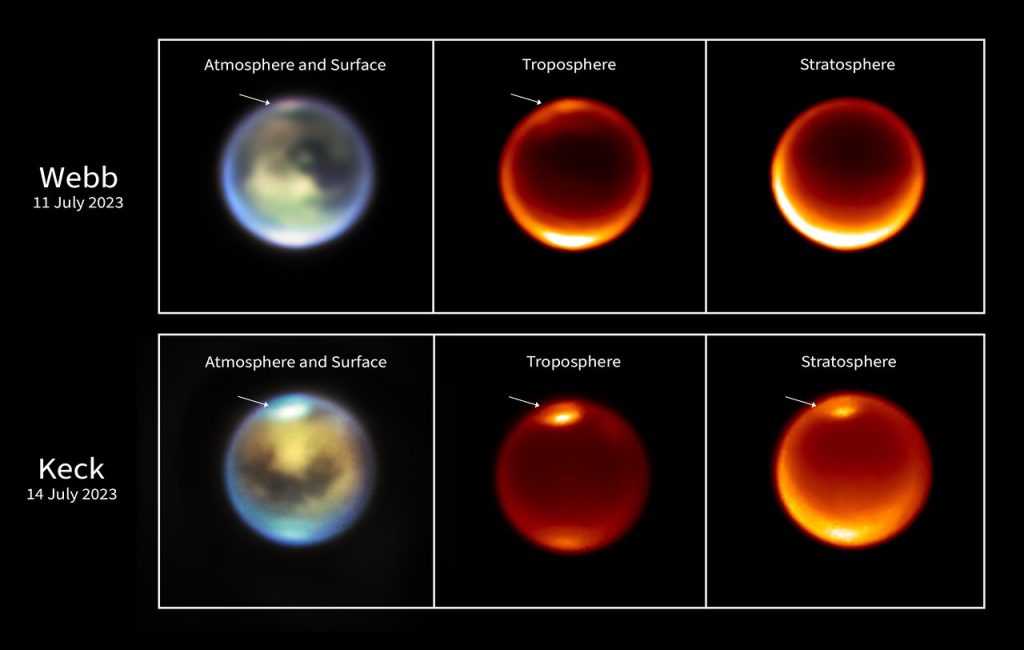

Das Team beobachtete Titan im November 2022 und im Juli 2023 sowohl mit dem Webb-Teleskop als auch mit einem der beiden bodengestützten W.M. Keck-Teleskope. Diese Beobachtungen zeigten nicht nur Wolken in den mittleren und hohen nördlichen Breiten auf Titan – der Hemisphäre, in der es derzeit Sommer herrscht – sondern auch, dass diese Wolken im Laufe der Zeit offenbar in größere Höhen aufsteigen. Während in früheren Studien Wolkenkonvektion in südlichen Breiten beobachtet wurde, ist dies das erste Mal, dass eine solche Konvektion im Norden nachgewiesen wurde. Dies ist insofern von Bedeutung, als sich die meisten Seen und Meere des Titan in seiner nördlichen Hemisphäre befinden und die Verdunstung aus Seen eine wichtige potenzielle Methanquelle darstellt.

Auf der Erde reicht die unterste Schicht der Atmosphäre, die Troposphäre, bis zu einer Höhe von etwa 12 Kilometern. Auf Titan jedoch, dessen geringere Schwerkraft eine Ausdehnung der Atmosphärenschichten ermöglicht, erstreckt sich die Troposphäre bis zu einer Höhe von etwa 45 Kilometern. Webb und Keck benutzten verschiedene Infrarotfilter, um in unterschiedliche Tiefen der Titanatmosphäre vorzudringen, wodurch die Astronomen die Höhe der Wolken abschätzen konnten. Das Wissenschaftsteam beobachtete, dass sich die Wolken über einen Zeitraum von mehreren Tagen in größere Höhen zu bewegen schienen, obwohl sie nicht in der Lage waren, direkt zu sehen, ob es Niederschläge gab.

„Webbs Beobachtungen wurden am Ende des Nordsommers auf Titan durchgeführt, einer Jahreszeit, die wir mit der Cassini-Huygens-Mission nicht beobachten konnten“, sagte Thomas Cornet von der Europäischen Weltraumorganisation, ein Co-Autor der Studie. „Zusammen mit bodengestützten Beobachtungen liefert uns Webb wertvolle neue Einblicke in die Atmosphäre Titans, die wir in Zukunft mit einer möglichen ESA-Mission zum Saturnsystem hoffentlich noch genauer untersuchen können.“

Titans Chemie

Titan ist aufgrund seiner komplexen organischen (kohlenstoffhaltigen) Chemie trotz seiner eisigen Temperatur von etwa ‑180 Grad Celsius ein Objekt von hohem astrobiologischem Interesse. Organische Moleküle bilden die Grundlage allen Lebens auf der Erde, und ihre Untersuchung auf einem Planeten wie Titan könnte Wissenschaftlern helfen, die Prozesse zu verstehen, die zur Entstehung des Lebens auf der Erde führten.

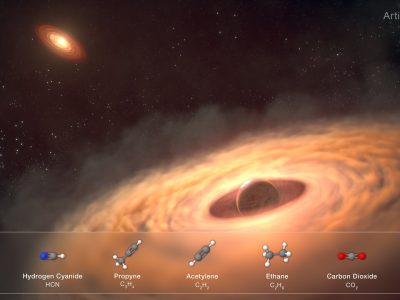

Der Grundstoff, der einen Großteil der Chemie des Titans bestimmt, ist Methan. Das Methan in der Titanatmosphäre wird durch Sonnenlicht oder energiereiche Elektronen aus der Saturnmagnetosphäre aufgespalten und verbindet sich dann wieder mit anderen Molekülen zu Substanzen wie Ethan (C2H6) und komplexeren kohlenstoffhaltigen Molekülen.

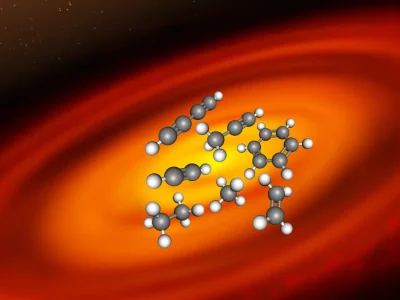

Die Daten von Webb lieferten ein wichtiges fehlendes Element für unser Verständnis der chemischen Prozesse: den definitiven Nachweis des Methylradikals CH3. Dieses Molekül (das „Radikal“ genannt wird, weil es ein „freies“ Elektron hat, das nicht in einer chemischen Bindung steckt) bildet sich, wenn Methan aufgespalten wird. Der Nachweis dieser Substanz bedeutet, dass die Wissenschaftler zum ersten Mal die Chemie auf Titan in Aktion sehen können und nicht nur die Ausgangsstoffe und die Endprodukte.

„Zum ersten Mal können wir den chemischen Kuchen sehen, während er im Ofen aufgeht, und nicht nur die Ausgangszutaten Mehl und Zucker und den fertigen Kuchen mit Glasur“, so Mitautorin Stefanie Milam vom Goddard Space Flight Center.

Die Zukunft der Titanatmosphäre

Diese Kohlenwasserstoffchemie hat langfristige Auswirkungen auf die Zukunft von Titan. Wenn Methan in der oberen Atmosphäre zerfällt, rekombiniert ein Teil davon zu anderen Molekülen, die schließlich in der einen oder anderen chemischen Form auf Titans Oberfläche landen, während ein Teil Wasserstoff aus der Atmosphäre entweicht. Infolgedessen wird das Methan mit der Zeit erschöpft sein, sofern es nicht durch eine Quelle ersetzt wird. Ein ähnlicher Prozess fand auf dem Mars statt, wo Wassermoleküle gespalten wurden und der daraus resultierende Wasserstoff in den Weltraum verloren ging. Das Ergebnis war der trockene, wüstenartige Planet, den wir heute sehen.

„Auf Titan ist Methan ein Verbrauchsgut. Es ist möglich, dass es über Milliarden von Jahren ständig nachgeliefert wird und aus der Kruste und dem Inneren heraussprudelt. Andernfalls wird es irgendwann vollständig verschwunden sein und Titan wird zu einer weitgehend luftleeren Welt aus Staub und Dünen“, sagte Nixon.

Die Daten wurden im Rahmen von Heidi Hammels „Guaranteed Time Observations“-Programm zur Erforschung des Sonnensystems aufgenommen. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

Hintergrundinformationen

Webb ist das größte und leistungsstärkste Teleskop, das jemals ins All geschossen wurde. Im Rahmen eines internationalen Kooperationsabkommens hat die ESA den Start des Teleskops mit der Trägerrakete Ariane 5 durchgeführt. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern war die ESA für die Entwicklung und Qualifizierung der Ariane-5-Anpassungen für die Webb-Mission sowie für die Beschaffung des Startservices durch Arianespace verantwortlich. Die ESA stellte auch den Arbeitsspektrographen NIRSpec und 50 % des Instruments für das mittlere Infrarot (MIRI) zur Verfügung, das von einem Konsortium aus national finanzierten europäischen Instituten (dem MIRI European Consortium) in Zusammenarbeit mit dem JPL und der Universität von Arizona entwickelt und gebaut wurde.

Webb ist eine internationale Partnerschaft zwischen der NASA, der ESA und der kanadischen Weltraumbehörde (CSA).

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, Keck-Observatorium

Links

- Wissenschaftliches Paper

- Veröffentlichung auf der ESA-Website

- Veröffentlichung auf der STScI-Website

- Veröffentlichung auf der NASA-Website

Link zur ESA-Pressemitteilung weic2511

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…