Der Lauf des Mondes

Am Abend des 1. Mai steht die zunehmende Mondsichel im Sternbild Zwillinge. In der Nacht vom 2. auf den 3. Mai befindet sie sich 3 Grad unterhalb von Pollux. Am folgenden Abend ist der Mond nordwestlich unseres roten Nachbarn Mars und des offenen Sternhaufens Praesepe (M 44) im Sternbild Krebs zu sehen. In dieser Nacht zieht der Mond in einem Abstand von nur 1,2 Grad nördlich am Mars vorbei. Am 4. Mai durchläuft er das erste Viertel im Sternbild des Löwen, wo wir ihn in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai ein Grad nordöstlich des Hauptsterns Regulus finden können. Unser stiller Begleiter wandert in den folgenden Nächten weiter nach Osten und steht am 9. des Monats östlich von Spica, dem Hauptstern der Jungfrau. Am folgenden Abend hat der Mond den Stern bereits hinter sich gelassen und erreicht am 11. Mai das Sternbild Waage. Dort findet am 12. Mai auch die Vollmondphase statt. In den Morgenstunden des 14. Mai, der Mond ist nun ein Objekt vor allem für die zweite Nachthälfte, können wir ihn 1 ½ Grad westlich von Antares, dem Hauptstern des Skorpions, beobachten. Zwei Abende später steht der Erdtrabant im Schützen, ab dem 19. im Steinbock und durchläuft am 20. sein letztes Viertel. Die Mondbahn verläuft nun am Morgenhimmel stets flach über dem Horizont. Nachdem der Mond das Sternbild Wassermann durchlaufen hat, sehen wir die abnehmende Mondsichel am Morgen des 22. Mai nur 8 Grad westlich und einen Morgen später 6 ½ Grad östlich von Saturn im Sternbild Fische, zwischen Venus und Saturn. Einen weiteren Morgen später ist die Mondsichel 4 Grad nordöstlich des Morgensterns Venus zu sehen. In der Morgendämmerung des 25. Mai ist die Sichel des abnehmenden Mondes schließlich zum letzten Mal über dem Osthorizont auffindbar, bis er am 27. des Monats schließlich die Neumondphase durchläuft. Am Abend des 28. Mai erscheint die sehr dünne Sichel kurz nach Sonnenuntergang wieder über dem Westhorizont und nur 5 ½ Grad oberhalb von Jupiter. Bis zum Monatsende wandert die Mondsichel wieder durch die Sternbilder Zwillinge und Krebs.

Die Planeten

Der flinke Planet Merkur nähert sich von Westen her immer mehr der Sonne und erreicht am 30. Mai die obere Konjunktion mit unserem Tagesgestirn. Damit bleibt er den ganzen Monat über unsichtbar und steht mit der Sonne am Taghimmel. Am 31. Mai erreicht Merkur das Perihel seiner Bahn und ist dann 46 Millionen Kilometer von unserem Zentralgestirn entfernt.

Venus ist am Morgenhimmel im Sternbild Fische zu sehen und wird im Laufe des Monats immer deutlicher als Morgenstern erkennbar. Allerdings steht sie wegen der flachen Ekliptik ziemlich tief über dem Osthorizont und erreicht Mitte Mai, zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung, nur eine Höhe von knapp 7 Grad. Im Laufe des Monats geht sie zudem immer früher auf. So erfolgt ihr Aufgang am 1. Mai um 4:17 Uhr und am 31. Mai bereits um 3:20 Uhr Sommerzeit. Ihre scheinbare Helligkeit nimmt von ‑4,8 auf ‑4,4 mag ab. Damit bleibt sie nach dem Mond das mit Abstand hellste Objekt am Nachthimmel und erreicht gegen Monatsende einen westlichen Winkelabstand zur Sonne von fast 46 Grad. Ihr Phasenwinkel steigt im Monatsverlauf von 29% auf 49%, so dass sie Ende Mai fast zur Hälfte beleuchtet ist. Ihr scheinbarer Durchmesser verringert sich weiter von 36 auf 24 Bogensekunden. Interessant ist die Begegnung der Venus mit der schmalen Mondsichel am Morgen des 24. Mai. Die beiden Himmelskörper stehen nur knapp 4 ½ Grad voneinander entfernt.

Unser roter Nachbar Mars ist hauptsächlich ein Objekt für die erste Nachthälfte und beschleunigt seine rechtläufige Bewegung durch den Krebs. Am 26. Mai wechselt Mars in das Sternbild Löwe. Seine scheinbare Helligkeit nimmt im Monatsverlauf deutlich von 0,9 auf 1,3 mag ab. Das Marsscheibchen schrumpft auf nur noch 5,5 Bogensekunden. Albedostrukturen auf seiner Oberfläche sind daher kaum noch zu erkennen. Seine Untergänge verfrühen sich von 3:02 Uhr auf 1:33 Uhr Sommerzeit. Interessant ist die Begegnung mit der Praesepe (Messier 44) im Sternbild Krebs. Zwischen dem 1. und 10. Mai zieht Mars nur wenige Bogenminuten nördlich an dem hellen Sternhaufen vorbei. Am 4. Mai gesellt sich der zunehmende Mond hinzu.

Der Riesenplanet Jupiter wandert rechtläufig, also in östlicher Richtung, durch den Stier und ist noch am Abendhimmel zu sehen. Ab der Monatsmitte geht er bereits vor Mitternacht unter und ist gegen Monatsende in der Dämmerung mit bloßem Auge kaum noch zu erkennen. Mitte Juni erreicht der Riesenplanet schließlich seine Konjunktion mit der Sonne. Seine scheinbare Helligkeit verringert sich geringfügig auf ‑1,9 Größenklassen. Am 1. Mai sinkt Jupiter um 23:13 Uhr unter den Horizont. Ende Mai geht er bereits um 22:35 Uhr Sommerzeit in der nautischen Dämmerung unter. Interessant ist die Begegnung der sehr schmalen zunehmenden Mondsichel mit Jupiter in der Abenddämmerung des 28. Mai. Die beiden Himmelskörper sind nur 5 ½ Grad voneinander entfernt. Diese Begegnung lässt sich am besten mit einem Fernglas beobachten.

Der Ringplanet Saturn taucht nach seiner Konjunktion im April wieder am Morgenhimmel auf und ist ab der Monatsmitte in der Morgendämmerung wieder mit bloßem Auge sichtbar. Er wandert rechtläufig durch die Fische, wobei seine scheinbare Helligkeit von 1,2 auf 1,1 mag leicht zunimmt. Geht der Ringplanet zu Monatsbeginn noch um 4:33 Uhr im Südosten auf, so findet sein Aufgang Ende Mai bereits um 2:40 Uhr Sommerzeit statt. Zu dieser Zeit wechselt die Sonne von der Nord- auf die Südseite der Ringebene des Saturn.

Uranus im Sternbild Stier kommt am 18. Mai 2025 in Konjunktion mit unserem Zentralgestirn. Er steht mit ihr am Taghimmel und ist nicht sichtbar. Am Tag der Konjunktion befindet sich Uranus 2.921 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt.

Der äußere Planet unseres Sonnensystems, Neptun, rechtläufig in den Fischen, ist in der Morgendämmerung noch nicht zu sehen und bleibt ebenfalls unbeobachtbar. Am 31. Mai kann man jedoch versuchen, den 7,8 mag hellen Planeten, der nur 1,6 Grad vom Ringplaneten Saturn entfernt ist, mit einem lichtstarken Teleskop aufzuspüren.

Der Zwergplanet (134340) Pluto wird am 6. Mai im Sternbild Steinbock stationär und beginnt seine Oppositionsschleife. Seine Aufgangszeiten verfrühen sich von 3:00 Uhr Sommerzeit auf zwei Stunden. Seine Oppositionsstellung erreicht der 14,5 mag helle Himmelskörper aber erst Ende Juli.

Helle Kometen und Planetoiden

Der erst am 22. März 2025 von der Sonnensonde SOHO entdeckte Komet C/2025 F2 (SWAN) kann nur am Ende der nautischen Dämmerung und in den ersten Maitagen am Abendhimmel knapp über dem Westhorizont beobachtet werden. Grund dafür ist seine geringe Elongation zur Sonne. Am 1. Mai steht der Schweifstern sowohl in Erd- als auch in Sonnennähe und erreicht voraussichtlich eine scheinbare Helligkeit von 4,5 Größenklassen. Damit kann der Komet bereits mit einem Fernglas beobachtet werden. Sollte die Helligkeit deutlich geringer sein, wird es schwierig, den Schweifstern in der hellen Abenddämmerung und so dicht über dem Horizont im Sternbild Stier zu beobachten. Zwischen dem 2. und 3. Mai zieht SWAN nördlich am offenen Sternhaufen der Plejaden vorbei.

(4) Vesta bewegt sich rückläufig durch die Waage und erreicht am 2. Mai 2025 eine sehr günstige Opposition zur Sonne. Sie erreicht mit 5,7 Größenklassen fast ihre größte Helligkeit. Unter einem dunklen Landhimmel kann man den Asteroiden sogar mit bloßem Auge sehen. Jedes so kleine Fernglas sollte Vesta zwischen den Sternen zeigen. Am 7. Mai wechselt sie schließlich ins Sternbild Jungfrau. Am 1. Mai steht Vesta um 1:21 Uhr im Süden. Am 31. Mai findet ihr Meridiandurchgang bereits um 22:54 Uhr Sommerzeit statt. Bis zum Monatsende ist ihre scheinbare Helligkeit wieder auf 6,3 mag gesunken.

Der Asteroid mit der Nummer (9) Metis wird am 9. Mai 2025 im Sternbild Waage der Sonne genau gegenüber stehen und eine maximale Helligkeit von 9,7 mag erreichen. Die diesjährige Opposition ist ungünstig, da der Asteroid noch 1,5 Größenklassen heller sein kann. Anfang Mai steht Metis mit 9,9 mag um 1:45 Uhr im Süden und Ende Mai bereits um 23:13 Uhr Sommerzeit. Am 21. Mai ist ihre scheinbare Helligkeit jedoch wieder auf 10 mag zurückgegangen.

Der Asteroid (344) Desiderata kommt am 27. Mai 2025 im Sternbild Skorpion, dicht an der Grenze zum Sternbild Wolf, in eine günstige Opposition zur Sonne – was ihre scheinbare Helligkeit angeht – und erreicht mit einer Helligkeit 9,9 Größenklassen fast den maximalen Wert. Leider steht der Asteroid, mit einer Deklination von mehr als ‑30°, tief am Südhimmel. Daher ist der Himmelskörper nur zur Zeit seiner Kulmination und unter sehr guten Bedingungen beobachtbar. Die Kulmination findet am 1. Mai um 3:04 Uhr und am 31. Mai bereits um 0:35 Uhr Sommerzeit statt. Am 23. Mai kann der 5,9 mag helle Stern SAO 207480 als Aufsuchhilfe dienen. Desiderata befindet sich an diesem Tag nur 8 Bogenminuten vom Stern entfernt.

Meteorströme

Vom 19. April bis zum 28. Mai sind die Eta-Aquariden (auch Mai-Aquariden genannt) zu sehen. Ihr Aktivitätsmaximum wird am Morgen des 6. Mai gegen 5 Uhr erwartet, wenn unter optimalen Bedingungen zwischen 40 und 65 Meteore pro Stunde beobachtet werden können. Der zunehmende Mond wird die Beobachtung nicht beeinträchtigen. Für Beobachter im Mittelmeerraum und auf der Südhalbkugel der Erde ist dieser Strom einer der aktivsten des Jahres. Die Zahl der sichtbaren Meteore wird in unseren Breiten jedoch nicht erreicht, da sich der Radiant vor Beginn der Morgendämmerung gegen 3 Uhr in Horizontnähe befindet. Die Aktivität des Sternschnuppenstroms schwankt von Jahr zu Jahr. Zuletzt war die Aktivität im Jahr 2013 mit über 100 Meteoren pro Stunde deutlich höher. Zudem zeigen visuelle Daten seit 1984 eine durchschnittliche Zenitrate von 30 Meteoren im Zeitraum vom 3. bis 10. Mai. Aufgrund der niedrigen Radiantenposition im nördlichen Teil des Sternbildes Wassermann zeigen die Sternschnuppen, die mit 66 km/s in die Erdatmosphäre eindringen, sehr lange Leuchtspuren. Ein südlicher Standort, z.B. auf den Kanarischen Inseln oder noch besser auf der Südhalbkugel der Erde, ist für eine erfolgreiche Beobachtung dieses Meteorstroms unabdingbar, da der Radiant dann höher über dem Horizont steht und auch die Nacht länger dauert. Für einen südlicheren Standort sind dann etwa 20 bis 40 Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten, in unseren Breiten maximal vier bis acht Meteore. Der Ursprungskörper der Mai-Aquariden ist kein geringerer als der Komet 1P/Halley!

Vom 5. bis 14. Mai können die Eta-Lyriden beobachtet werden, deren Radiant sich etwa 8 Grad nordöstlich von Wega befindet. Der Ausstrahlungspunkt der Eta-Lyriden befindet sich die ganze Nacht über dem Horizont und steht vor allem in den Stunden nach Mitternacht hoch an unserem Himmel. Das schwach ausgeprägte Maximum wird am 10. Mai erreicht. Dann sind etwa 3 bis 4 Meteore pro Stunde sichtbar, die mittlere Geschwindigkeiten von 43 km/s erreichen. Die Beobachtung dieses Meteorstroms ist in diesem Jahr nur 2 Tage vor Vollmond suboptimal. Der Mutterkörper der Eta-Lyriden ist der Komet C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock, der im Mai 1983 die Erde passierte.

Die ganzjährig sichtbaren und zahlenmäßig schwachen ekliptiknahen Meteore der Anthelionquelle stammen aus einem Gebiet etwas östlich des Gegensonnenpunktes. Im Mai wandert der Radiant vom Sternbild Waage in die Sternbilder Skorpion und Schlangenträger. Die Meteore der Anthelionquelle haben Eintrittsgeschwindigkeiten um 30 Kilometer pro Sekunde und unterscheiden sich damit leicht von den anderen Meteorströmen dieses Monats.

Der abendliche Fixsternhimmel

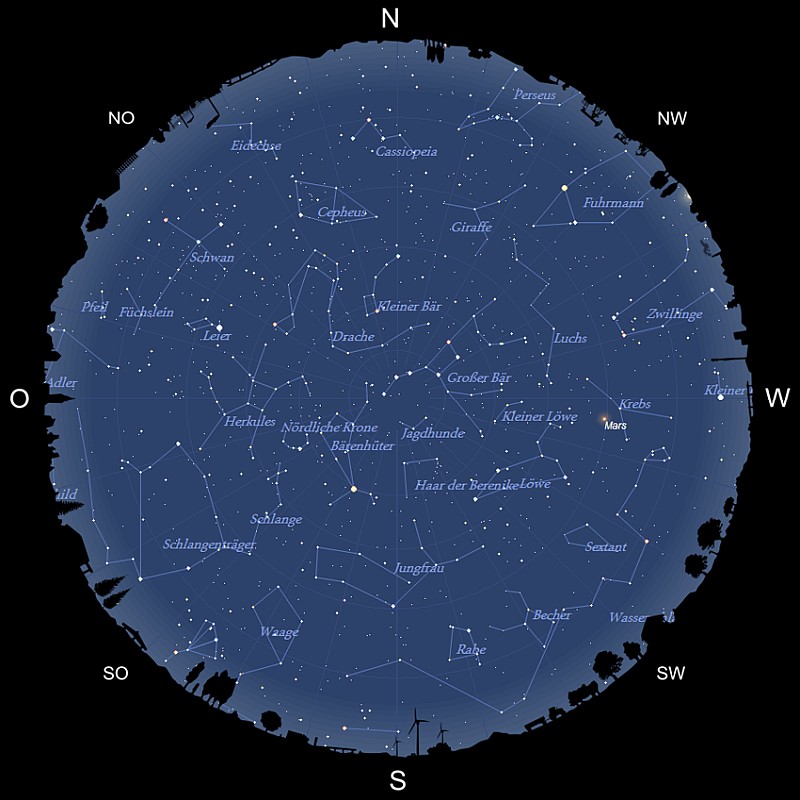

Im Norden

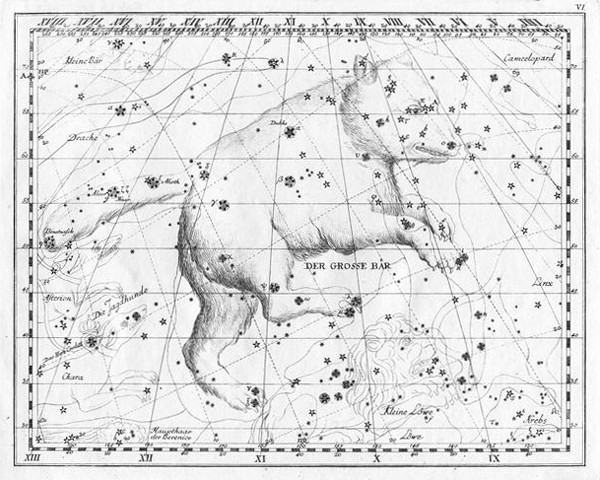

Zu unserer Standardbeobachtungszeit hat das Sternbild Großer Bär, im Volksmund auch Großer Wagen genannt, gerade seine höchste Position im Zenit überschritten und wird bis zum Morgengrauen langsam wieder in Richtung Nordwesthorizont absinken. Wenn wir die beiden hinteren Sterne des Wagenkastens um das Fünffache verlängern, finden wir auch den Polarstern, der genau die Nordrichtung anzeigt und gleichzeitig den letzten Deichselstern des Sternbildes Kleiner Bär markiert. Der Wagenkasten des Kleinen Bären befindet sich nun fast in seiner höchsten Position über dem Nordhorizont. Ebenfalls hoch am Nordhimmel steht der Drache, der sich gegen den Uhrzeigersinn um den Kleinen Bären windet. Das Sternbild Kassiopeia, im Volksmund auch „Himmels W“ genannt, durchläuft gerade die untere Kulmination über dem Nordhorizont. Kepheus, zwischen Polarstern, Drache und Kassiopeia, befindet sich nun wieder in mittlerer Höhe. Tief im Nordosten erkennt man das unscheinbare Sternbild der Eidechse. Westlich des Nordpunktes sind noch die nördlichen Ausläufer des Sternbildes Perseus zu sehen. Weiter westlich funkelt die gelblich leuchtende Capella im Sternbild Fuhrmann. Bei guter Horizontsicht kann man in diesem Himmelsabschnitt noch den Riesenplaneten Jupiter wenige Grad über dem Horizont erkennen. Oberhalb von Perseus und Fuhrmann stehen die nur aus schwachen Sternen bestehende Giraffe und ein Teil des unscheinbaren Sternbildes Luchs.

Im Osten

Im Osten sind bereits einige typische Sternbilder der kommenden Sommermonate aufgegangen. Am auffälligsten sind hier die Hauptsterne Wega in der Leier und Deneb im Schwan, die sich beide über den Nordosthorizont erstrecken. Bei guter Horizontsicht kann man knapp über dem Osthorizont noch Atair im Sternbild Adler entdecken. Die drei Sterne bilden zusammen das sogenannte Sommerdreieck. Genau im Osten, in mittlerer Höhe über dem Horizont, steht oberhalb des Sommerdreiecks der unscheinbare Herkules, wo wir in einer dunklen, klaren Nacht schon mit bloßem Auge den Kugelsternhaufen Messier 13 als diffusen Lichtfleck erkennen können. Rechts oberhalb des Herkules funkelt das Halbrund der Nördlichen Krone. Noch höher ist der mächtige Bärenhüter mit seinem hellen, orangefarbenen Hauptstern Arktur zu sehen. Wenn wir auf die weiter nördlich gelegene Seite des Ostpunkts blicken, sehen wir hoch am Himmel das Sternbild Drache. Wir kehren zurück zum Sternbild Herkules. Rechts unterhalb des Herkules entdecken wir tief im Südosten den Schlangenträger mit der Schlange. Diese beiden Sternbilder sind gerade über dem Horizont aufgegangen und werden im Laufe der Nacht noch an Höhe gewinnen.

Im Süden

Der Süden wird noch von einem Großteil der Frühlingssternbilder dominiert, in denen sich noch die reichen Galaxienfelder des Frühlingshimmels befinden. Das Sternbild Jungfrau mit seinem hellen, weißen Hauptstern Spica hat gerade die höchste Stellung im Süden eingenommen. Östlich der Jungfrau entdecken wir die Waage und darunter den Kopf des Sternbildes Skorpion mit seinem Hauptstern Antares. Oberhalb der Jungfrau steht der Bärenhüter mit seinem hellen, orangefarbenen Hauptstern Arktur. Weiter östlich finden wir die Nördliche Krone. Westlich des Bärenhüters entdecken wir auch das unscheinbare Sternbild Haar der Berenike und noch höher die Jagdhunde. In mittlerer Höhe im Nordwesten steht der mächtige Löwe, der seinen höchsten Punkt im Süden längst überschritten hat. Er wird in den nächsten Stunden zum Westhorizont absinken und schließlich in der Morgendämmerung untergehen. Unterhalb von Jungfrau und Löwe entdecken wir noch die schwachen Sterne der mächtigen Wasserschlange sowie Becher und Rabe, die den Meridian schon längst überschritten haben. Auch sie werden in den nächsten Stunden unter dem Horizont versinken.

Im Westen

Im Westen verschwinden nun auch die letzten Sterne des Winterhimmels unter dem Horizont. Prokyon im Sternbild Kleiner Hund steht wahrscheinlich schon zu tief über dem Westhorizont, um sicher erkannt zu werden. Deutlich auffälliger sind die beiden Sternenketten der Zwillinge mit den beiden Hauptsternen Castor und Pollux. Noch weiter nordwestlich befindet sich der Fuhrmann mit der hell leuchtenden Capella. Links darunter steht noch dicht über dem Horizont der Riesenplanet Jupiter, der kurz vor seinem Untergang steht. Ebenfalls tief im Westen sehen wir den unscheinbaren Krebs, der sich zwischen Löwe und den Zwillingen erstreckt. Dort entdecken wir auch einen mittelhellen rötlichen Stern, der dort eigentlich nicht hingehört. Es handelt sich um unseren Nachbarplaneten Mars. Oberhalb des Löwen befindet sich das unscheinbare Sternbild Kleiner Löwe und noch etwas höher das Sternbild Großer Bär. Der Asterismus des Großen Wagens, der zum Großen Bären gehört, steht noch nahe am Zenit und ist daher sehr gut zu beobachten. Deutlich schwieriger ist der unscheinbare Luchs zu erkennen, der sich unterhalb der Vorderpfoten des Bären in mittlerer Höhe über dem Horizont befindet und nur bei sehr dunklem Himmel zu erspähen ist. Fast parallel und tief über dem südwestlichen Horizont sehen wir noch den Kopf der mächtigen Wasserschlange.

Weitere Informationen zum aktuellen Sternhimmel gibt es auf der Seite Sternhimmel.

GEDANKEN ZUM MAI

Alles neu macht der Mai, so steht’s geschrieben;

Wonnemonat, man schwebt auf Wolke sieben.

Wir bewundern die Nacht, die himmlische Pracht,

freuen uns, dass ringsum die Natur erwacht.

Der Frühling zieht ein im bunten Kleid,

mit herrlichsten Blumen und Blüten.

Er macht Menschen froh und Herzen weit,

möge er auch bringen den Frieden.

Dass Raketen ins Weltall fliegen,

und nicht den Tod bringen in Kriegen.

Dass vom Himmel die Sterne schimmern,

und nicht Drohnen Häuser zertrümmern.

Darum sollte nun machen der Mai,

dass endlich Krieg und Leiden vorbei.

Für alle Zeiten Gewaltverzicht,🕊️

nie darf erlöschen das Friedenslicht.

LICHT UND SCHATTEN

Im steten Wechsel von Licht und Dunkelheit

zieh’n wir mit Mutter Erde durch Raum und Zeit.

Am Firmament Sonne, Mond und Sternenpracht,

jedem hellen Tage folgt die dunkle Nacht.

Es ist im Universum nichts von Dauer,

auf Erden bleibt ewig steh’n keine Mauer.

Licht und Schatten begleiten unser Leben,

es wird Siege und Niederlagen geben.

Dunkle Schatten liegen über der Menschheit,

auf dem Globus Kriege, Terror, großes Leid.

Man mag an einen Gott glauben oder nicht,

Frieden und Freiheit braucht der Mensch,

wie das Licht.

Rainer Kirmse , Altenburg

Herzliche Grüße aus der Skatstadt

Dreimal M – Mars, Merkur, Mond.

Ein Anblick der sich immer lohnt.😉

DER ROTE PLANET

Wenn man so auf Mars schaut,

rostrot schimmert seine Haut.

Der äußere Nachbar der Erde

ist ein ziemlich kalter Gefährte.

Halb so groß, von ähnlicher Gestalt,

der Mensch will ihn besuchen bald.

Der Planet ist mal nah, mal fern,

zieht exzentrisch um uns’ren Stern.

Dünn ist seine Atmosphäre,

früher gab’s wohl sogar Meere.

Vieles wird man noch ergründen,

vielleicht Lebensspuren finden.

DER MERKUR

Ein Planet von kleiner Statur,

trotz Nähe schwer erreichbar nur.

Am Morgen blicken wir auf ihn,

auch abends sehen wir ihn zieh’n.

Der Merkur auf der Innenbahn,

sprintet mit unheimlichen Zahn

um die Sonne, Stunde um Stunde,

achtundachtzig Tage die Runde.

Brütend heiß sind dort die Tage,

die Nächte dafür grimmig kalt.

Lebensfeindlich, keine Frage,

wir würden da nicht allzu alt.

SUPERMOND

Der Mond über Haus und Wiese

zeigt sich heut‘ als wahrer Riese.

Als ob er uns in der Krise

hier unten nicht allein ließe.

Der Erde treuer Begleiter

stimmt uns mal traurig, mal heiter;

berührt das menschliche Gemüt,

gebannt man ihm ins Antlitz sieht.

Verliebte mögen den Mondschein,

sind mit sich und dem Mond allein.

Mondsüchtige treibt er aufs Dach,

auch Tiere bleiben länger wach.

Der Mond besitzt enorme Kraft,

womit er die Gezeiten schafft

Doch er zieht sich langsam zurück,

entfernt sich leider Stück um Stück.

Ohne Mond kämen wir in Not,

er hält die Erdachse im Lot.

Höchste Zeit, dass ein Astronaut

mal wieder nach Frau Luna schaut.

Rainer Kirmse , Altenburg

Herzliche Grüße aus Thüringen

STERNENHIMMEL 🌠

Die Sonne, unser Heimatstern,

sendet Licht und Wärme von fern.

Sonst gäb es Homo sapiens nicht,

und wohl auch kein Sternengedicht.

Deklination und Rektaszension

bestimmen die Sternposition.

Die Parallaxe indessen

hilft uns beim Entfernung messen.

Mehr Erkenntnisse bringt uns dann

das Hertzsprung-Russel Diagramm.

Der Sterne Aufbau und Wesen

an der Stellung abzulesen.

Wir sehen Sterne blau und rot,

neugeboren, auch kurz vorm Tod;

oder uns’rer Sonne ähnlich,

mittelalt und leuchtend gelblich.

Da gibt es Riesen und Zwerge

verschiedenster Leuchtstärke;

Solisten und Mehrfachsterne,

im Innern Fusion der Kerne.

Sternenheimat sind Galaxien,

die mit ihnen durchs Weltall zieh’n.

Meist von Planeten umgeben,

gibt’s ohne Sterne kein Leben.

Die Sterne sind bis zum Ende

Geburtsort der Elemente.

Nach dem Eisen ist damit Schluss,

von den Sternen ein letzter Gruß.

Für Elemente superschwer

muss eine Supernova her.

Der Mensch, ein Kind der Sterne,

betrachtet’s aus der Ferne.

Zurück bleibt ein Neutronenstern,

oder gar ein Schwarzes Loch.

Es will sich alles einverleiben,

wir sollten dem Monster fernbleiben:-)

DAS SCHWARZE LOCH

Dieses obskure Objekt

hält sich im Weltall versteckt.

Es wird von Sternen umkreist,

was uns sein Dasein beweist.

Ein kosmisches Schwergewicht,

zu keiner Diät bereit.

Sternenstaub das Hauptgericht,

verschmäht wird keine Mahlzeit.

Die Materie superdicht,

stark verbogen die Raumzeit.

Dem Monster entkommt kein Licht,

Gefängnis für die Ewigkeit.

Der Ereignishorizont ist Grenze,

dahinter ist einfach Sense.

Bei mir jetzt auch!😉

Kreative Phase beendet,

herzliche Grüße sendet

Rainer Kirmse , Altenburg

Danke für die Lyrik… 😀