Ein internationales Astronomenteam hat mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops der NASA/ESA eine stellare Rarität entdeckt: einen ultramassereichen Weißen Zwerg, der nicht durch die Entwicklung eines einzelnen Sterns, sondern durch die Verschmelzung eines Weißen Zwergs mit einem anderen Stern entstand. Diese Entdeckung, die durch Hubbles empfindliche Ultraviolett-Beobachtungen ermöglicht wurde, deutet darauf hin, dass diese seltenen Weißen Zwerge häufiger vorkommen könnten als bisher vermutet.

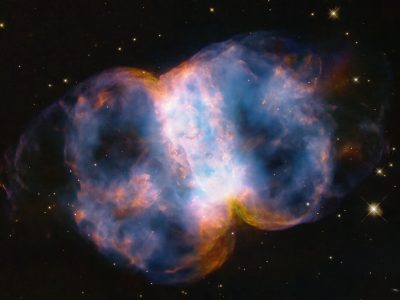

Ein Weißer Zwerg ist der Endzustand eines Sterns, der nicht massereich genug ist, um als Kernkollaps-Supernova zu explodieren. Der Übergang zu einem Weißen Zwerg beginnt, wenn ein Stern seinen Wasserstoffvorrat im Kern erschöpft hat. Die Veränderungen im und um den Kern des Sterns herum führen dazu, dass der Stern seine äußeren Schichten in einem massiven Sternenausbruch ausstößt und seinen dichten, erdgroßen Kern freilegt, der sich zu einem Weißen Zwerg entwickelt. Die Kerne von Weißen Zwergen bestehen je nach Masse des Vorläufersterns meist entweder aus Kohlenstoff und Sauerstoff oder aus Sauerstoff und Neon. Die Sonne wird in etwa 5 Milliarden Jahren zu einem Weißen Zwerg werden.

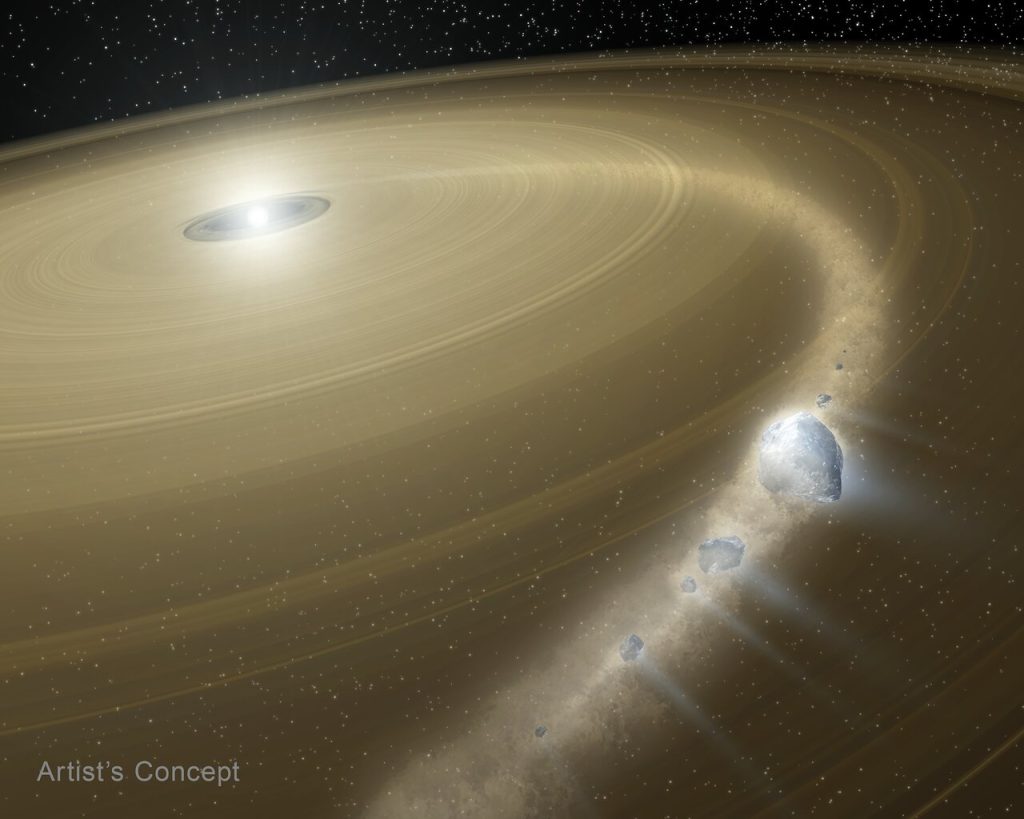

Weiße Zwerge können theoretisch eine Masse von bis zu 1,4 Sonnenmassen besitzen, doch massereichere Weiße Zwerge sind selten. Diese Objekte, die Astronomen als ultramassereiche Weiße Zwerge bezeichnen, können entweder durch die Entwicklung eines einzelnen massereichen Sterns oder durch die Verschmelzung eines Weißen Zwergs mit einem anderen Stern entstehen.

Kürzlich untersuchten Astronomen mithilfe des Cosmic Origins Spectrograph des Hubble-Teleskops einen solchen ultramassereichen Weißen Zwerg, WD 0525+526. WD 0525+526 ist nur 128 Lichtjahre entfernt und hat eine um 20 Prozent höhere Masse als die Sonne. Im sichtbaren Licht ähnelte das Spektrum der Atmosphäre von WD 0525+526 dem eines typischen Weißen Zwergs. Das Ultraviolettspektrum des Hubble-Teleskops offenbarte jedoch etwas Ungewöhnliches: Hinweise auf Kohlenstoff in der Atmosphäre des Weißen Zwergs.

Weiße Zwerge, die durch die Entwicklung eines einzelnen Sterns entstehen, haben eine Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium. Diese dichten Atmosphären bedecken die Kohlenstoff-Sauerstoff- oder Sauerstoff-Neon-Oberfläche des Weißen Zwergs und verhindern normalerweise, dass diese Elemente in seinem Spektrum erscheinen.

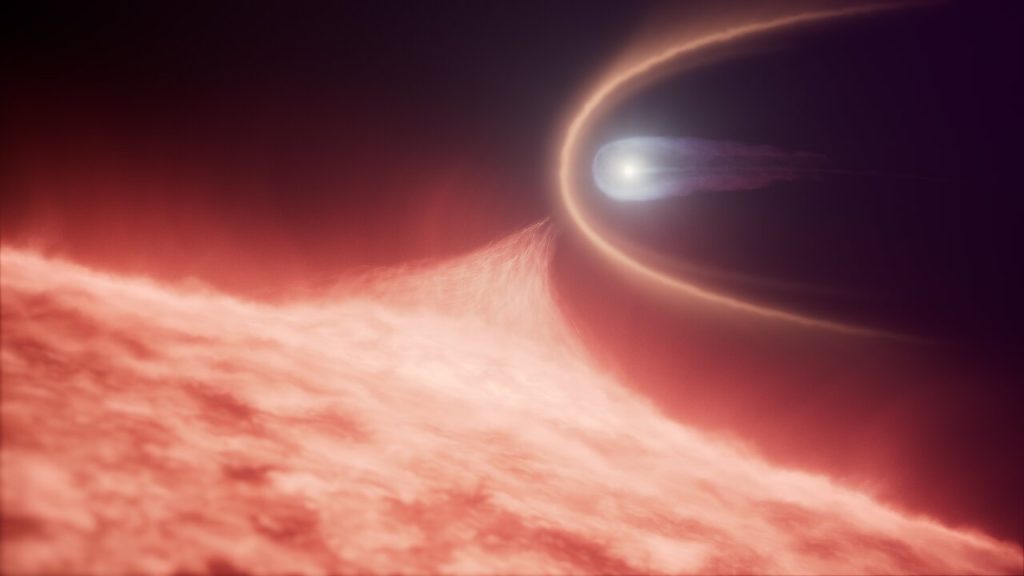

Wenn Kohlenstoff im Spektrum eines Weißen Zwergs erscheint, kann dies auf einen gewaltsameren Ursprung hinweisen als das typische Einzelstern-Szenario: die Kollision zweier Weißer Zwerge oder eines Weißen Zwergs mit einem Unterriesen. Eine solche Kollision kann die Wasserstoff- und Heliumatmosphären der kollidierenden Sterne verbrennen und eine dünne Schicht aus Wasserstoff und Helium um den Fusionsüberrest zurücklassen. Diese ermöglicht es dem Kohlenstoff aus dem Kern des Weißen Zwergs nach oben zu steigen, wo er nachgewiesen werden kann.

„Diese Entdeckung unterstreicht, dass die Dinge anders sein können, als sie uns auf den ersten Blick erscheinen“, sagte der leitende Forscher des Hubble-Programms, Boris Gaensicke von der University of Warwick in Großbritannien. „Bislang schien es sich um einen normalen Weißen Zwerg zu handeln, aber die ultravioletten Augen des Hubble-Teleskops haben gezeigt, dass er eine ganz andere Geschichte hat, als wir vermutet hätten. Es ist, als würde man einer Person, die man gut zu kennen glaubt, eine ganz andere Frage stellen.“

Diese Entdeckung ist die erste, bei der ein aus kollidierenden Sternen entstandener Weißer Zwerg anhand seines ultravioletten Spektrums identifiziert wurde. Vor dieser Studie wurden sechs Fusionsprodukte Weißer Zwerge anhand von Kohlenstofflinien in ihren Spektren im sichtbaren Licht entdeckt. Alle sieben gehören zu einer größeren Gruppe, die laut einer Studie der ESA-Mission Gaia aus dem Jahr 2019 blauer ist als aufgrund ihrer Masse und ihres Alters zu erwarten wäre, wobei die Hinweise auf Verschmelzungen neue Einblicke in ihre Entstehungsgeschichte liefern.

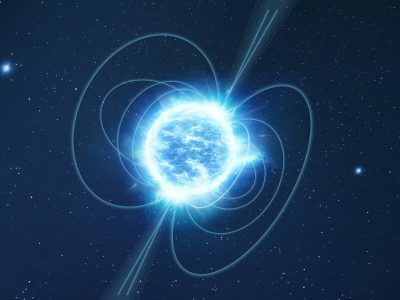

WD 0525+526 ist selbst innerhalb der kleinen Gruppe von Weißen Zwergen, die als Produkt verschmelzender Sterne bekannt sind, bemerkenswert. Mit einer Temperatur von fast 21.000 Kelvin und einer Masse von 1,2 Sonnenmassen ist WD 0525+526 heißer und massereicher als die anderen Weißen Zwerge dieser Gruppe.

Die extreme Temperatur von WD 0525+526 stellte für das Team ein Rätsel dar. Bei kühleren Weißen Zwergen, wie den sechs zuvor entdeckten Verschmelzungsprodukten, kann ein Prozess namens Konvektion Kohlenstoff in die dünne Wasserstoff-Helium-Atmosphäre einmischen. WD 0525+526 ist jedoch zu heiß, als dass Konvektion stattfinden könnte. Stattdessen stellte das Team fest, dass ein subtilerer Prozess namens Semikonvektion eine geringe Menge Kohlenstoff in die Atmosphäre von WD 0525+526 befördert. WD 0525+526 hat den geringsten Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre aller bekannten Weißen Zwerge, die aus einer Verschmelzung hervorgegangen sind, etwa 100.000 Mal weniger als andere Verschmelzungsreste.

Aufgrund der hohen Temperatur und des geringen Kohlenstoffgehalts wäre es ohne Hubbles Empfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht unmöglich gewesen, diesen Weißen Zwerg als Produkt einer Verschmelzung zu identifizieren. Bei heißeren Weißen Zwergen werden die Spektrallinien von Elementen, die schwerer als Helium sind, wie etwa Kohlenstoff, im sichtbaren Wellenlängenbereich schwächer, doch im Ultraviolettbereich bleiben diese Spektralsignale hell. Hubble ist in der Lage, sie zu erkennen.

„Der Cosmic Origins Spectrograph des Hubble-Teleskops ist das einzige Instrument, das die hervorragende Qualität der Ultraviolett-Spektroskopie liefern kann, die erforderlich war, um den Kohlenstoff in der Atmosphäre dieses Weißen Zwergs nachzuweisen“, sagte die Studienleiterin Snehalata Sahu von der University of Warwick.

Da die ungewöhnliche Entstehung von WD 0525+526 erst bekannt wurde, als Astronomen sein Ultraviolettspektrum untersuchten, ist es wahrscheinlich, dass auch andere scheinbar „normale“ Weiße Zwerge das Ergebnis kosmischer Kollisionen sind – eine Möglichkeit, die das Team in Zukunft gerne weiter erforschen möchte.

„Wir möchten unsere Forschung zu diesem Thema erweitern, indem wir untersuchen, wie häufig kohlenstoffhaltige Weiße Zwerge sind und wie viele Sternverschmelzungen sich unter den normalen Weißen Zwergen verbergen”, sagte Studienleiter Antoine Bedrad von der University of Warwick. „Das wird einen wichtigen Beitrag zu unserem Verständnis von Weißen Zwergen in Doppelsternsystemen und auf den Weg zu Supernova-Explosionen leisten.“

Der Artikel des Teams wurde in Nature Astronomy veröffentlicht.

Hintergrundinformationen

Das Hubble-Weltraumteleskop ist ein internationales Kooperationsprojekt zwischen ESA und NASA.

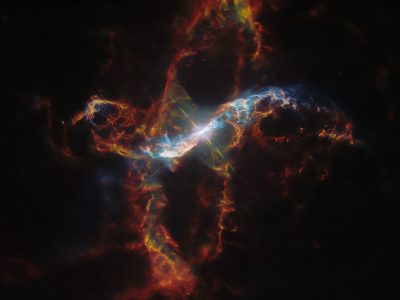

Bildnachweis: NASA, ESA, R. Crawford (STScI)

Links

Link zur ESA-Pressemitteilung heic2510

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]