Der Lauf des Mondes

Am ersten Abend des Monats steht der zunehmende Mond im Sternbild Jungfrau. Am 2. Juli durchläuft er dort sein erstes Viertel. Nur einen Abend später steht er in der Nähe von Spica, dem Hauptstern der Jungfrau, nur 1 ¾ Grad weiter südlich. Unser stiller Begleiter wandert weiter nach Osten durch die Sternbilder Waage und Skorpion, wo wir ihn am Abend des 7. Juli nur 2 Grad südöstlich des Hauptsterns Antares aufspüren können. In den Abendstunden findet auch eine Sternbedeckung des 2,8 mag hellen Tau Scorpii durch den Mond statt. Bedeckungsbeginn ist, je nach Standort, um 23:20 Uhr. Rund 27 Minuten später gibt der helle Mondrand den Stern wieder frei. Nach einem kurzen Abstecher in den Schlangenträger, finden wir den Vollmond am Abend des 10. Juli im Sternbild Schütze. Nach der Vollmondnacht wird unser Erdtrabant mehr und mehr zu einem Objekt der zweiten Nachthälfte. Er wandert weiter durch die Himmelsregionen, in denen nur schwache Sterne zu sehen sind. Nachdem unser Mond die Sternbilder Steinbock und Wassermann hinter sich gelassen hat, finden wir ihn in den Morgenstunden des 16. Juli nur noch 4 Grad nordwestlich des Ringplaneten Saturn, der im Sternbild Fische steht. Am 18. des Monats wird das letzte Viertel durchlaufen. Danach wandert der Mond weiter durch den Widder und steht am Morgen des 20. Juli knapp 6 Grad westlich des Siebengestirns der Plejaden. Am Morgen des 21. Juli ist die abnehmende Mondsichel 11 Grad nordwestlich und am 22. Juli 7 ¾ Grad nordöstlich des Morgensterns Venus zu sehen. Nur einen Morgen später steht sie als sehr schmale Sichel über dem Riesenplaneten Jupiter im Sternbild der Zwillinge, wobei der gegenseitige Abstand nur 4 ? Grad beträgt. An diesem Morgen sehen wir die Sichel auch zum letzten Mal über dem Nordosthorizont, bis der Mond am 24. die Neumondphase durchläuft. In der Abenddämmerung des 27. Juli erscheint die sehr schmale zunehmende Mondsichel kurz nach Sonnenuntergang über dem westlichen Horizont im Sternbild Löwe. Am 28. des Monats besucht sie in nur 2 Grad Entfernung unseren roten Nachbarn Mars. Bis zum Monatsende wandert der Mond wieder durch die Jungfrau.

Die Planeten

Der flinke Planet Merkur hat seine Abendsichtbarkeit gerade beendet und ist im Juli nicht mehr zu sehen, obwohl er am 4. Juli seine größte östliche Elongation zur Sonne erreicht. Mit einem Abstand von 25° 56′ fällt diese recht groß aus. Erfahrene Beobachter können allerdings versuchen, ihn als 0,5 mag helles Objekt zum Ende der bürgerlichen Dämmerung am 4. Juli noch niedrig über dem Horizont zu erspähen. An diesem Abend sinkt er um 22:39 Uhr Sommerzeit unter den Horizont. Am 17. Juli wird Merkur stationär und bewegt sich dann sehr schnell auf die Sonne zu. Bereits am 1. August steht er in unterer Konjunktion zu ihr. Am 14. Juli erreicht der Planet das Aphel seiner Bahn und befindet sich dann 69,8 Millionen Kilometer von unserem Zentralgestirn entfernt.

Unser Schwesterplanet Venus ist weiterhin am Morgenhimmel zu sehen und macht sich im Juli dank der steiler aufragenden Ekliptik deutlicher bemerkbar. Der Morgenstern wandert durch das Sternbild Stier und passiert zur Monatsmitte den Hauptstern Aldebaran in einer Entfernung von gut 4 Grad. Am letzten Tag des Monats wandert er in das Sternbild Zwillinge. Ihr Aufgang über den Osthorizont verschiebt sich dabei nur geringfügig von 2:30 Uhr auf 2:19 Uhr Sommerzeit. Zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung erreicht sie einen sehr passablen Horizontabstand von 20 Grad. Ihre scheinbare Helligkeit nimmt in diesem Monat leicht ab und beträgt am Monatsende ‑4,0 mag. Damit bleibt die Venus nach dem Mond das hellste Gestirn am Nachthimmel. Im Teleskop nimmt der Beleuchtungsgrad des Planetenscheibchens weiter zu und beträgt Ende Juli 75 % bei einem Durchmesser von 14,4 Bogensekunden. Für Astrofotografen besonders interessant ist die Begegnung des Morgensterns mit der abnehmenden Mondsichel am 21. und 22. Juli zusammen mit Aldebaran und dem Riesenplaneten Jupiter. Mit diesem wird die Venus Mitte des nächsten Monats zusammentreffen.

Unser roter Nachbarplanet Mars ist noch am Abendhimmel zu sehen. Seine Sichtbarkeit nimmt im Laufe des Julis aber rapide ab, da er sich der Sonne weiter annähert. Gegen Monatsmitte wird es immer schwieriger, den roten Planeten mit bloßem Auge zu erspähen. Mars wandert zunächst noch rechtläufig durch den Löwen und wechselt am 28. Juli in das Sternbild Jungfrau. Seine Untergänge verfrühen sich von 23:57 Uhr auf 22:26 Uhr Sommerzeit, kurz nach Ende der nautischen Dämmerung. Seine scheinbare Helligkeit sinkt in dieser Zeit auf nur noch 1,6 mag. Auch im Teleskop ist unser Nachbarplanet kein lohnendes Objekt mehr, denn sein scheinbarer Durchmesser beträgt Ende Juli nur noch 4,4 Bogensekunden. Interessant ist aber die Begegnung mit der zunehmenden Mondsichel in der Abenddämmerung des 28. Juli. Unser Erdtrabant zieht in einem Abstand von nur 2,1 Grad südlich am Roten Planeten vorbei.

Jupiter, der sich rechtläufig im Sternbild der Zwillinge befindet, stand im Vormonat in Konjunktion zur Sonne und ist erst ab Mitte Juli wieder am Morgenhimmel zu sehen. Am 15. Juli geht der ‑1,9 mag helle Planet um 3:49 Uhr im Osten auf. Bis zum 31. Juli verschiebt sich seine Aufgangszeit auf 3:03 Uhr Sommerzeit. Etwa 15 Minuten nach seinem Aufgang sollte der Riesenplanet in der Morgendämmerung zu sehen sein. Zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung befindet er sich dann gut 13 Grad hoch im Osten. Besonders interessant ist die Begegnung mit der abnehmenden Mondsichel am Morgen des 22. Juli. Mond, Jupiter und der Morgenstern Venus bilden dann eine schöne Dreierkonstellation über dem Osthorizont. Am darauf folgenden Morgen passiert der Mond den Jupiter 4 Grad nördlich.

Der Ringplanet Saturn verlagert seine Aufgänge in die späten Abendstunden und ist vor allem ein Objekt für die zweite Nachthälfte. Am 1. Juli geht Saturn um 0:40 Uhr Sommerzeit auf, am 31. Juli bereits zwei Stunden früher. Der Ringplanet wandert durch das Sternbild Fische und wird am 14. des Monats stationär. Damit beginnt seine diesjährige Oppositionsperiode. Danach wandert Saturn rückläufig, also in Richtung Westen, über den Himmel. Seine scheinbare Helligkeit nimmt leicht von 1,0 auf 0,8 Größenklassen zu. Sein Ringsystem ist mit 3,6 Grad weiterhin nur wenig geöffnet. Nach der Ringebenenpassage im März blicken wir nun auf die Südhemisphäre des Planeten. Am 16. Juli steht der abnehmende Halbmond in der Nähe von Saturn.

Uranus ist ein Planet für den Morgenhimmel und wandert rechtläufig durch den Stier. Ab der Monatsmitte kann man versuchen, den 5,8 mag hellen Planeten mit einem Teleskop zu erspähen. Er steht nur 4 Grad südlich der Plejaden. Uranus geht an diesem Tag um 1:29 Uhr auf. Etwa eine Stunde nach seinem Aufgang kann man versuchen, den fernen Eisriesen zu sichten. Selbst bei hoher Vergrößerung ist allerdings nur ein grünliches und 3,5 Bogensekunden großes Scheibchen ohne weitere Details zu erkennen. Bis zum 31. Juli verfrühen sich die Aufgangszeiten bis auf 0:28 Uhr Sommerzeit. Am 4. Juli kann der Morgenstern Venus als Aufsuchhilfe dienen. Denn sie befindet sich nur 2 ½ Grad südlich von Uranus.

Neptun, der äußere Planet unseres Sonnensystems, wird am 5. Juli im Sternbild Fische stationär und beginnt seine Oppositionsschleife. Er ist ein Objekt des Morgenhimmels und wegen seiner Helligkeit von 7,8 Größenklassen nur in Ferngläsern und kleinen Teleskopen zu sehen. Im Laufe des Juli verschiebt Neptun seine Aufgänge in die Zeit vor Mitternacht. Am 1. Juli geht Neptun um 0:35 Uhr auf. Bis zum 31. Juli verschieben sich seine Aufgänge auf 22:33 Uhr Sommerzeit. Selbst bei hohen Vergrößerungen ist nur ein 2,3 Bogensekunden großes blaugrünes Scheibchen ohne weitere Details zu erkennen. Etwa zwei Stunden nach seinem Aufgang kann man nach Neptun Ausschau halten. Als Orientierungshilfe kann der Ringplanet Saturn dienen, der sich knapp ein Grad südlich von Neptun befindet.

Am 25. Juli 2025 erreicht der Zwergplanet (134342) Pluto im Sternbild Steinbock die Opposition zur Sonne. Dann kann er die ganze Nacht hindurch beobachtet werden. Aufgrund seiner scheinbaren Helligkeit von 14,4 Größenklassen ist er allerdings nur mit größeren Teleskopen zu sehen. Selbst bei sehr hoher Vergrößerung erscheint er nur als schwacher Stern. Am Oppositionstag geht Pluto um 21:20 Uhr im Südosten auf, erreicht um 1:15 Uhr den Meridian und steht dann in einer Höhe von 15 Grad über dem Südhorizont. Er geht um 2:07 Uhr Sommerzeit wieder unter. Am 1. und 31. Juli steht er um 2:52 Uhr bzw. 0:51 Uhr Sommerzeit im Meridian. Der 5,9 mag helle Stern 4 Capricorni kann als Aufsuchhilfe dienen, da er etwa einen Grad nördlich von Pluto steht. Zur Opposition befindet sich Pluto 5,281 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt.

Helle Kometen und Planetoiden

Leider gibt es in diesem Monat keine hellen Kometen am Himmel zu sehen. Der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) ist jedoch die ganze Nacht über als rund 13 mag helles Objekt mit großen Teleskopen sichtbar. Er zieht vom Sternbild Leier in den Herkules.

Der Zwergplanet Ceres (1) kann am Morgenhimmel im Sternbild Walfisch aufgefunden werden. Seine scheinbare Helligkeit nimmt im Laufe des Monats von 9,0 auf 8,6 mag zu. Ceres Aufgangszeiten verfrühen sich dabei von 1:53 Uhr am 1. des Monats auf 0:13 Uhr Sommerzeit am Monatsletzten.

(2) Pallas bewegt sich durch das Sternbild Delphin und steigert ihre scheinbare Helligkeit von 9,7 auf 9,4 mag. Am 1. Juli steht Pallas um 3:28 Uhr Sommerzeit im Süden, am 31. Juli bereits um 1:09 Uhr. An diesem Tag kann auch der 3,8 mag helle Stern Alpha Delphini als Aufsuchhilfe dienen. Der Asteroid steht nur 15 Bogenminuten südlich dieses Sterns.

(4) Vesta bewegt sich rechtläufig durch die Jungfrau und wechselt ab dem 13. Juli in das Sternbild Waage. Sie ist ein Objekt für die erste Nachthälfte. Im Laufe des Monats nimmt ihre scheinbare Helligkeit von zunächst 6,9 mag auf 7,4 mag weiter ab. Damit bleibt der Asteroid ein Objekt für jedes Fernglas und vor allem für kleine Teleskope. Ihre Untergangszeiten verfrühen sich von 2:20 Uhr auf 0:21 Uhr Sommerzeit.

(6) Hebe ist im Sternbild Wassermann zu finden und hat zu Beginn des Monats eine Helligkeit von 9,2 mag. Bis Ende Juli steigert sie ihre scheinbare Helligkeit deutlich auf 8,3 Größenklassen. Ihre Aufgangszeiten verfrühen sich dabei von 23:34 Uhr auf 22:04 Uhr Sommerzeit.

(63) Ausonia wird ab dem 6. Juli wieder heller als 10 mag und zieht durch das Sternbild Steinbock. Bis Ende des Monats steigert sie ihre scheinbare Helligkeit auf 9,3 mag und steht schließlich Anfang des nächsten Monats in Opposition zur Sonne. Am 1. Juli geht Ausonia um 3:52 Uhr durch den Meridian. Am 31. Juli erreicht sie bereits um 1:30 Uhr Sommerzeit ihre höchste Stellung im Süden. Am 17. Juli steht Ausonia nur 3 Bogenminuten von SAO 190147 (7,0 mag) entfernt.

(89) Julia wandert ebenfalls durch den Steinbock und steht zu Beginn des Monats um 4:20 Uhr im Meridian. Ende Juli erreicht sie bereits um 2:02 Uhr Sommerzeit ihre größte Höhe im Süden. Ihre scheinbare Helligkeit steigt dabei von 9,8 auf 8,9 mag.

Meteorströme

Die Alpha-Capricorniden treten zwischen dem 3. Juli bis 15. August in Erscheinung. Die mit 23 km/s recht langsamen Meteore sind die ganze Nacht über beobachtbar und zeigen mitunter recht lange Bahnen. Somit unterscheiden sie sich gut von den zahlreichen anderen Meteorströmen, die im Juli sichtbar sind. Das Maximum findet in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli statt. Bei dunklem Himmel sind bis zu 5 Meteore pro Stunde erkennbar, davon auch einige sehr helle Exemplare. Nach neuesten Forschungen ist der fast erloschene Komet 169P/NEAT (auch bekannt als Asteroid 2002 EX12) für den Teilchenschauer verantwortlich. Dieser Meteorstrom profitiert vor allem von einem südlicheren Standort als Deutschland.

Ein relativ unbekannter Strom stellen die Juli-Pegasiden dar. Sie sind vom 4. bis 14. Juli beobachtbar, wobei das Maximum am 10. Juli eintreten wird. Der Radiant befindet sich ca. vier Grad südlich vom Stern Markab an der Position RA 347° und DEC +11°. Zum Zeitpunkt des Maximums sind 3 bis 5 Meteore pro Stunde sichtbar, die eine relativ schnelle Eintrittsgeschwindigkeit von 63 Kilometer pro Sekunde aufweisen. Als Mutterkörper dieses Meteorstroms ist wahrscheinlich der Komet C/1979 Y1 (Bradfield) verantwortlich.

Die Piscis-Austriniden sind zwischen dem 15. Juli bis 10. August aktiv und erreichen ihr Maximum in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli. Aufgrund der weit südlichen Lage sind nur wenige Meteore von Mitteleuropa aus beobachtbar. Von südlicheren Standorten aus können bis zu 5 Meteore pro Stunde gesichtet werden, die mit 35 Kilometer pro Sekunde mittlere Eintrittsgeschwindigkeiten zeigen.

Zwischen dem 12. Juli und dem 19. August sind die recht unauffälligen Südlichen-Delta-Aquariden aktiv. Das Maximum ist in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli in den Stunden nach Mitternacht zu erwarten. Aufgrund der südlichen Deklination des Radianten sind von Mitteleuropa aus maximal 5 bis 10 Meteore pro Stunde sichtbar. Der Ausstrahlungspunkt des Meteorstroms befindet sich ungefähr 3° westlich von Delta Aquarii und erreicht in unseren Breiten nur eine Höhe von knapp 25° über dem Horizont. Von südlichen Standorten aus, z.B. in Namibia, wo der Radiant deutlich höher steht, sind etwa 20 bis 25 Sternschnuppen von 3 bis 5 mag Helligkeit sichtbar, die mit Geschwindigkeiten von 41 km/s in die Erdatmosphäre eindringen. Somit unterscheiden sie sich recht gut von den langsameren Alpha-Capricorniden. Aufgrund des Neumondes am 24. Juli kommt es zum Maximumszeitpunkt zu keinerlei Einschränkungen durch helles Mondlicht.

Ein weiterer recht unbekannter Strom sind die Juli-Gamma-Draconiden, die vom 25. bis 31. Juli aktiv sind. Ihr Ausstrahlungspunkt befindet sich zirkumpolar an der Position RA 280° und Dec +51°. Am 28. Juli wird das Maximum der Gamma-Draconiden gegen 3 Uhr morgens mit einer Rate von nur 5 Meteoren pro Stunde erwartet. Sie weisen mit 27 Kilometer pro Sekunde nur eine sehr geringe Eintrittsgeschwindigkeit in die Erdatmosphäre auf.

Gegen Ende des Monats tauchen auch schon die ersten Perseiden auf, die aber erst im August ihr Maximum erreichen. Ihr Radiant befindet sich im Juli noch in der südlichen Kassiopeia und nicht, wie Mitte August, in der Nähe von Eta Persei. Erst zu Beginn des August wandert der Radiant in die nördlichen Bereiche des Perseus. Mit 59 Kilometern pro Sekunde handelt es sich bei den Perseiden um sehr schnelle Teilchen, die sich sehr gut von den anderen Strömen im Juli unterscheiden.

Auch die Meteore der Anthelionquelle aus der Ekliptikregion sind aktiv. Sie besitzen ähnliche Eintrittsgeschwindigkeiten, um 30 Kilometer pro Sekunde, wie die der Südlichen Delta-Aquariden und Alpha-Capricorniden. Aus diesem Grund sind sie von den anderen südlichen Meteorströmen in diesem Monat schwierig zu unterscheiden. Im Laufe des Monats bewegt sich der Radiant der Anthelionquelle vom Sternbild Steinbock kommend in den Wassermann.

Der abendliche Fixsternhimmel

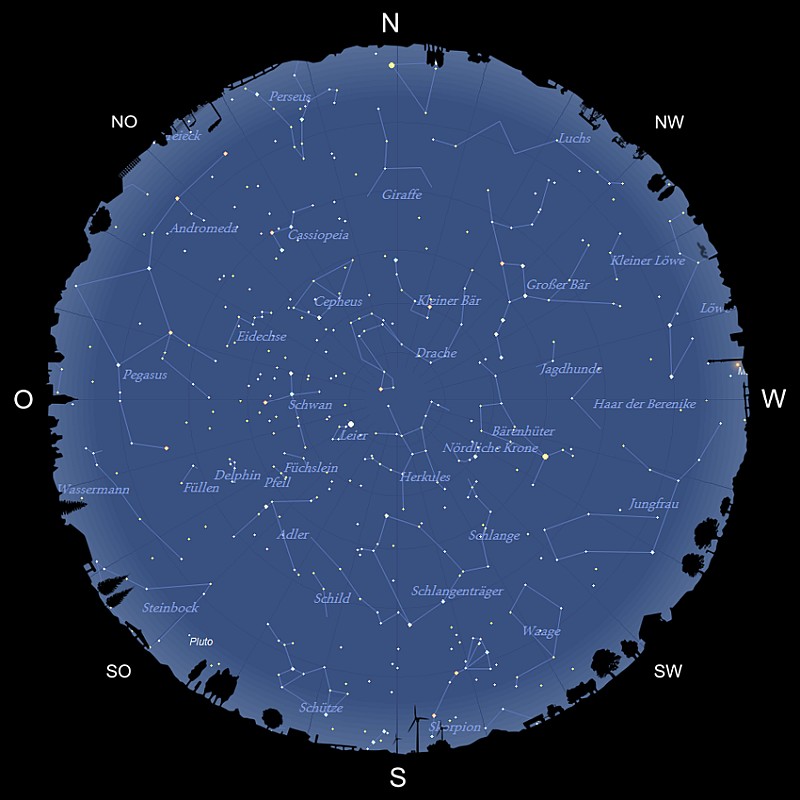

Im Norden

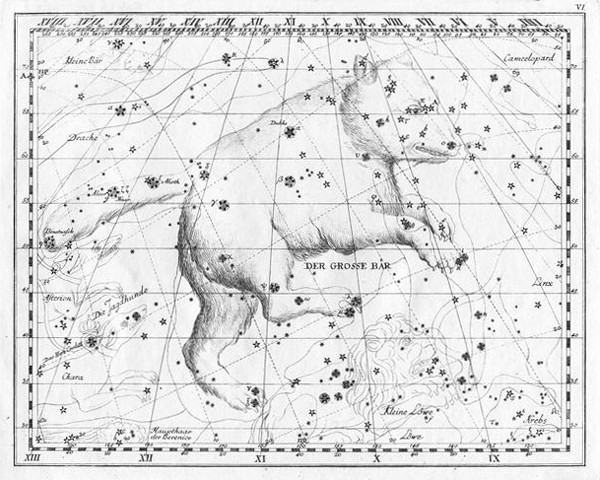

Das Sternbild Großer Bär mit der bekannten Figur des Großen Wagens sinkt zu unserer Standardbeobachtungszeit langsam herab und befindet sich nun in mittlerer Höhe im Nordwesten. Wenn wir die hinteren Kastensterne des Wagens um das Fünffache verlängern, stoßen wir auf den Polarstern, der genau die Nordrichtung anzeigt. Der Polarstern gehört zum Sternbild Kleiner Bär, dessen Wagenkasten die höchste Position über dem Nordhorizont gerade überschritten hat und im Laufe der Nacht auch wieder absteigen wird. Oberhalb des Kleinen Bären hat der Drache gerade seine höchste Position im Norden erreicht, auch obere Kulmination genannt. Der markante und auffällige Kopf des Drachen befindet sich genau über uns im Zenit. Der restliche Körper des Fabelwesens windet sich um die Figur des Kleinen Wagens. Rechts vom Polarstern entdecken wir das Sternbild Kepheus, das in dieser Position die Form eines Hausdaches hat. Darunter erhebt sich langsam die Kassiopeia, im Volksmund auch „Himmels‑W“ genannt. Bei guter Horizontsicht funkelt direkt über dem Nordhorizont und damit in der unteren Kulmination die gelblich leuchtende Capella im Sternbild Fuhrmann. Unmittelbar oberhalb des Fuhrmanns sind die schwachen Sterne der Sternbilder Giraffe und Luchs selbst unter dunklem Landhimmel kaum auszumachen. Zwischen den Sternbildern Kassiopeia und Fuhrmann hat auch der Perseus gerade seine untere Kulmination überschritten.

Im Osten

Blickt man nach Osten, so fällt als erstes das Sommerdreieck auf. Es besteht aus den hellen Sternen Deneb im Schwan, Wega in der Leier und Altair im Adler. Die helle Sommermilchstraße zieht sich durch diese drei sehr auffälligen und einprägsamen Sternbilder in Richtung Südhorizont herab. Zwischen Adler und Schwan befinden sich noch die kleinen und eher unscheinbaren Sternbilder Füchschen und Pfeil, wobei das Sternbild Füchschen inmitten der Sommermilchstraße wegen seiner schwachen Sterne nicht leicht zu erkennen ist. Östlich des Schwans entdecken wir den Kepheus. Darunter befindet sich in mittlerer Höhe das eher unscheinbare Sternbild der Eidechse und weiter nördlich die Kassiopeia. Knapp über dem Horizont ist das Sternbild Pegasus im Osten bereits voll aufgegangen. Der linke obere Kastenstern gehört aber schon zum Sternbild Andromeda, das sich weiter östlich und fast parallel zum Horizont erstreckt. Rechts über dem Kopf des Pegasus entdecken wir noch das kleine Sternbild Füllen und die einprägsame Figur des Delphins. Dicht über dem Ost- und Südosthorizont sind bereits die ersten Sterne der Herbststernbilder Wassermann und Steinbock aufgegangen.

Im Süden

Der Süden wird nun ganz vom mächtigen Schlangenträger eingenommen, der sich in mittlerer Höhe über dem Horizont befindet. Darüber steht das eher unscheinbare Sternbild Herkules, das gerade den Meridian überschritten hat. Östlich von Herkules entdecken wir die Leier mit der hellen Wega. Weiter südöstlich sind die Sternbilder Schwan, Füchschen, Pfeil und Adler zu sehen. Weiter westlich vom Herkules sehen wir noch die Nördliche Krone. Darunter befinden sich Kopf und Hals des Sternbildes Schlange. Tief über dem Südhorizont hat der Skorpion mit seinem rötlichen Hauptstern Antares längst den Meridian überschritten. Bald wird er unter dem Südwesthorizont verschwinden. Weiter westlich vom Skorpion erkennen wir das Sternbild Waage. Der Schütze, östlich des Skorpions, wird in der nächsten Stunde ebenfalls den Meridian überschreiten. In diesem Sternbild, das wie eine Teekanne erscheint, befindet sich das Zentrum unseres eigenen Milchstraßensystems. Dieser Himmelsteil ist aus südlicheren Breiten als Mitteleuropa noch besser zu sehen und steht dort auch deutlich höher über dem Horizont. Oberhalb des Schützen ist noch das unscheinbare Sternbild Schild mit der hellen Schildwolke zu erkennen. Dabei handelt es sich um eine ausgedehnte und besonders auffällige Sternwolke inmitten der Sommermilchstraße. Direkt im Südosten ist gerade das Sternbild Steinbock aufgegangen.

Im Westen

Die beiden Sternbilder Großer Bär und Bärenhüter mit dem hell orange leuchtenden Hauptstern Arktur sind die auffälligsten Sternbilder dieses Himmelsabschnitts. Sie befinden sich in mittlerer Höhe über dem Westhorizont und sinken im Laufe der Nacht weiter in Richtung Horizont hinab. Oberhalb dieser beiden Sternbilder befindet sich der Drache. Unterhalb der Deichsel des großen Wagens entdecken wir noch das kleine, unscheinbare Sternbild der Jagdhunde und direkt darunter das Haar der Berenike. Östlich des Bärenhüters steht das markante Sternenrund der Nördlichen Krone und noch etwas höher der unscheinbare Herkules. Dort, etwas unterhalb des rechten oberen Kastensterns dieser Figur, können aufmerksame Beobachter den Kugelsternhaufen M 13 ausmachen. Unter einem dunklen Landhimmel ist dieser schon mit bloßem Auge zu erkennen. Und auch der Kugelsternhaufen M 5 im Kopf der Schlange unterhalb der Nördlichen Krone kann unter sehr guten Bedingungen mit bloßem Auge gefunden werden. Im Westen verlassen mit den Sternbildern Jungfrau und Löwe die letzten Frühlingssternbilder die Himmelsbühne. Die Vorderbeine des Löwen sind zu unserer Standardbeobachtungszeit längst unter dem Nordwesthorizont verschwunden. Unser Nachbarplanet Mars, der sich knapp über dem Westhorizont im Horizontdunst versteckt und kurz vor seinem Untergang steht, ist nur noch schwer auszumachen. Und auch die anderen Sterne des Löwen, zusammen mit der Jungfrau, werden bald folgen.

Weitere Informationen zum aktuellen Sternhimmel gibt es auf der Seite Sternhimmel

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]