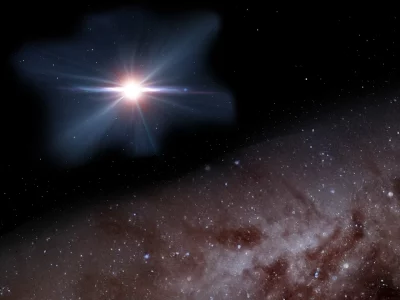

Ein internationales Team von Astronomen hat mit dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA/ESA/CSA Beweise für eine laufende Verschmelzung zweier Galaxien und ihrer massereichen Schwarzen Löcher gefunden, als das Universum erst 740 Millionen Jahre alt war. Dies ist der am weitesten entfernte Nachweis einer Verschmelzung von Schwarzen Löchern, der jemals gemacht wurde, und das erste Mal, dass dieses Phänomen so früh im Universum entdeckt wurde.

Astronomen haben in den meisten massereichen Galaxien des lokalen Universums, darunter auch in unserer Milchstraße, supermassereiche Schwarze Löcher mit Massen von Millionen bis Milliarden Sonnen entdeckt. Diese Schwarzen Löcher hatten wahrscheinlich einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Galaxien, in denen sie sich befinden, gehabt. Wissenschaftler verstehen jedoch immer noch nicht vollständig, wie diese Objekte so massereich geworden sind. Die Entdeckung gigantischer Schwarzer Löcher, die bereits in den ersten Milliarden Jahren nach dem Urknall existierten, deutet darauf hin, dass ein solches Wachstum sehr schnell und sehr früh stattgefunden haben muss. Nun wirft das James-Webb-Weltraumteleskop ein neues Licht auf das Wachstum der schwarzen Löcher im frühen Universum.

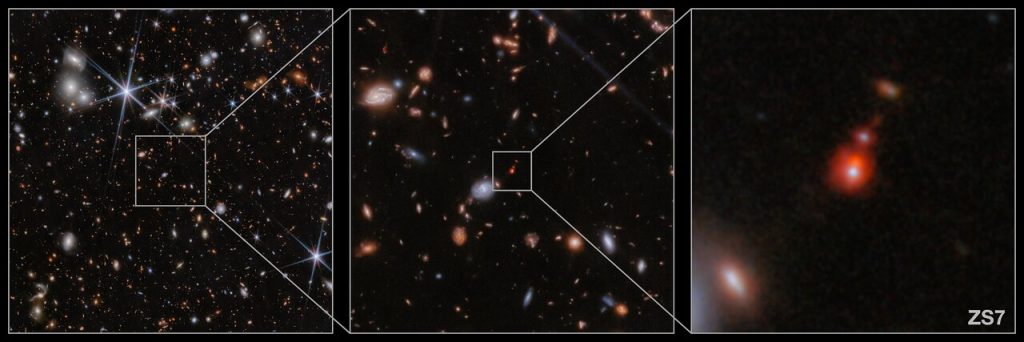

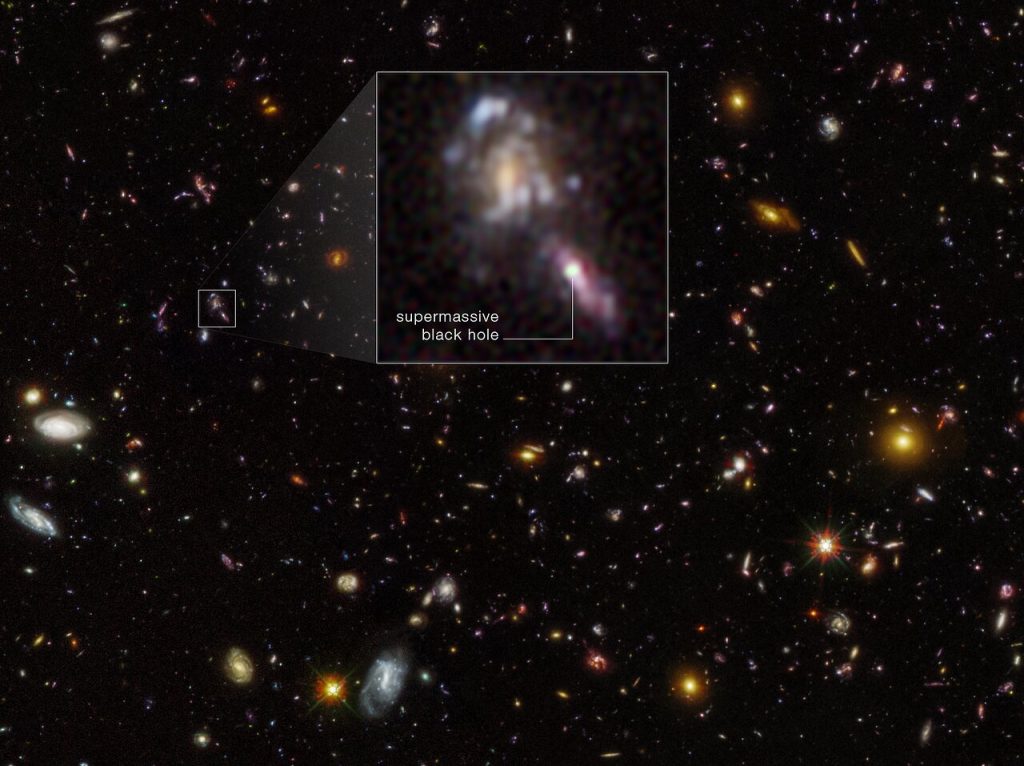

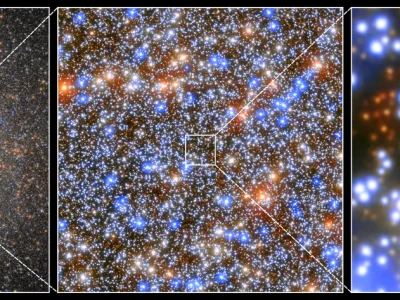

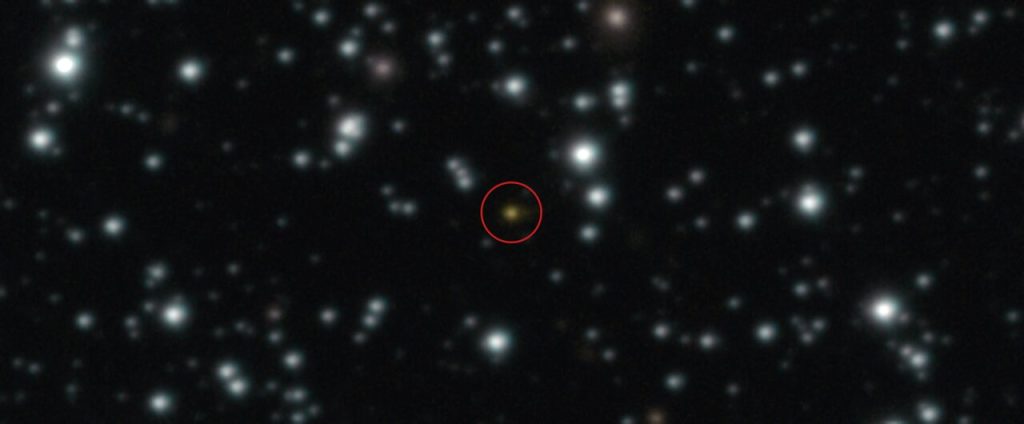

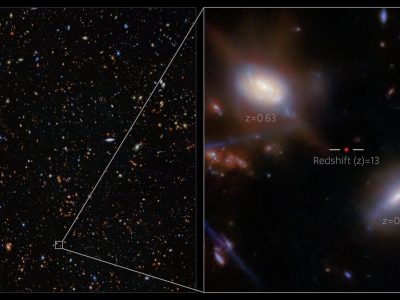

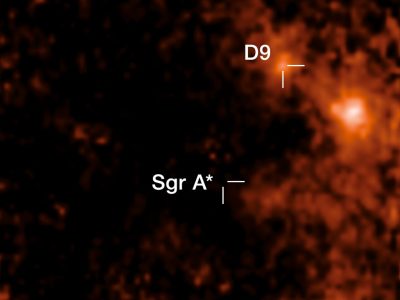

Die neuen Beobachtungen mit dem JWST haben Hinweise auf eine anhaltende Verschmelzung zweier Galaxien und ihrer massereichen Schwarzen Löcher geliefert, als das Universum gerade einmal 740 Millionen Jahre alt war. Das System ist als ZS7 bekannt.

Massereiche Schwarze Löcher, die aktiv Materie ansammeln, weisen charakteristische spektrografische Merkmale auf, die es Astronomen ermöglichen, sie zu identifizieren. Bei sehr weit entfernten Galaxien, wie denen in dieser Studie, sind diese Signaturen vom Boden aus nicht zugänglich und können nur mit Hilfe des James-Webb-Weltraumteleskops gesehen werden.

„Wir fanden Hinweise auf sehr dichtes Gas mit schnellen Bewegungen in der Nähe des Schwarzen Lochs sowie auf heißes und stark ionisiertes Gas, das von der energiereichen Strahlung beleuchtet wird, die Schwarze Löcher in ihren Akkretionsphasen typischerweise erzeugen“, erklärte Hauptautorin der Studie Hannah Übler von der Universität Cambridge im Vereinigten Königreich. „Dank der beispiellosen Schärfe seiner Abbildungsmöglichkeiten konnte unser Team mit Webb auch die beiden Schwarzen Löcher räumlich voneinander trennen“.

Das Team fand heraus, dass eines der beiden Schwarzen Löcher eine Masse hat, die 50 Millionen Mal so groß ist wie die der Sonne. „Die Masse des anderen Schwarzen Lochs ist wahrscheinlich ähnlich, obwohl sie viel schwieriger zu messen ist, da dieses zweite Schwarze Loch von dichtem Gas verdeckt wird“, erklärte Teammitglied Roberto Maiolino von der University of Cambridge und dem University College London in Großbritannien.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verschmelzung ein wichtiger Weg ist, auf dem Schwarze Löcher schnell wachsen können, sogar in der kosmischen Dämmerung“, erklärte Übler. „Zusammen mit anderen Webb-Funden über aktive, massereiche Schwarze Löcher im fernen Universum zeigen unsere Ergebnisse auch, dass massereiche Schwarze Löcher von Anfang an die Entwicklung von Galaxien geprägt haben.“

„Die stellare Masse des von uns untersuchten Systems ähnelt der unseres Nachbarn, der Großen Magellanschen Wolke“, teilte Teammitglied Pablo G. Pérez-González vom Centro de Astrobiología (CAB), CSIC/INTA, in Spanien mit. „Wir können versuchen, uns vorzustellen, wie die Entwicklung verschmelzender Galaxien beeinflusst werden könnte, wenn jede Galaxie ein supermassereiches Schwarzes Loch hätte, das genauso groß oder größer ist als das, was wir in der Milchstraße haben.“

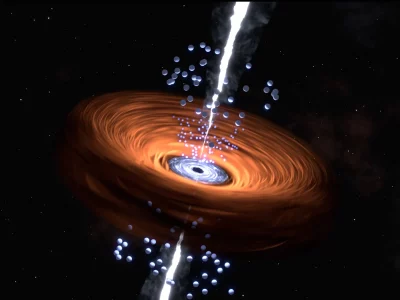

Das Team stellt außerdem fest, dass die beiden Schwarzen Löcher, sobald sie verschmelzen, auch Gravitationswellen erzeugen [1] . Ereignisse wie dieses werden mit der nächsten Generation von Gravitationswellenobservatorien nachweisbar sein, beispielsweise mit der geplanten Laser Interferometer Space Antenna (LISA), die kürzlich von der Europäischen Weltraumorganisation genehmigt wurde und das erste weltraumgestützte Observatorium zur Untersuchung von Gravitationswellen sein wird.

„Die Ergebnisse von Webb zeigen uns, dass masseärmere Systeme, die von LISA erkannt werden können, weitaus häufiger vorkommen sollten als bisher angenommen“, teilte die leitende LISA-Projektwissenschaftlerin Nora Luetzgendorf von der Europäischen Weltraumorganisation in den Niederlanden mit. „Es wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wir unsere Modelle aufgrund der LISA-Daten in diesem Massenbereich anpassen müssen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs.“

Diese Entdeckung beruht auf Beobachtungen, die im Rahmen des Programms „Galaxy Assembly with NIRSpec Integral Field Spectroscopy“ gemacht wurden. Das Team erhielt kürzlich den Zuschlag für ein neues großes Programm in Webbs Beobachtungszyklus 3, um die Beziehung zwischen massereichen Schwarzen Löchern und ihren Muttergalaxien in den ersten Milliarden Jahren im Detail zu untersuchen. Ein wichtiger Bestandteil dieses Programms wird die systematische Suche nach Verschmelzungen von Schwarzen Löchern und deren Charakterisierung sein. Dabei soll die Verschmelzungsrate von Schwarzen Löchern in frühen kosmischen Epochen bestimmt und die Rolle der Verschmelzung für das frühe Wachstum von Schwarzen Löchern sowie die Rate, mit der Gravitationswellen seit Anbeginn der Zeit erzeugt werden, bewertet werden.

Diese Ergebnisse wurden in den Monthly Notices der Royal Astronomical Society veröffentlicht.

ESA/Hubble/Webb Information Centre

Anmerkungen

[1] Gravitationswellen sind unsichtbare Wellen im Gefüge der Raumzeit. Raumzeit ist eine vierdimensionale Größe, beschrieben durch Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, die den dreidimensionalen Raum mit der Zeit verbindet. Masse verzerrt die Raumzeit, und die Schwerkraft ist eigentlich das Ergebnis der Krümmung der Raumzeit durch die Masse eines Objekts. Wellen durch die Raumzeit werden durch die Bewegung jedes Objekts mit Masse erzeugt und werden als Gravitationswellen bezeichnet. Gravitationswellen passieren ständig unbemerkt die Erde und werden durch einige der heftigsten und energiereichsten Ereignisse im Universum verursacht. Dazu gehören kollidierende Schwarze Löcher, kollabierende Sternkerne, verschmelzende Neutronensterne oder Weiße Zwerge, das Wackeln von Neutronensternen, die keine perfekten Kugeln sind, und möglicherweise sogar die Überreste der Gravitationsstrahlung, die bei der Geburt des Universums entstanden ist.

Hintergrundinformationen

Webb ist das größte und leistungsstärkste Teleskop, das jemals ins All geschossen wurde. Im Rahmen einer internationalen Kooperationsvereinbarung stellte die ESA den Startdienst des Teleskops mithilfe der Trägerrakete Ariane 5 bereit. In Zusammenarbeit mit Partnern war die ESA für die Entwicklung und Qualifizierung von Ariane-5-Anpassungen für die Webb-Mission sowie für die Beschaffung des Startdienstes durch Arianespace verantwortlich. Die ESA stellte außerdem den leistungsstarken Spektrographen NIRSpec und 50 % des Mittelinfrarotinstruments MIRI zur Verfügung, das von einem Konsortium national finanzierter europäischer Institute (dem MIRI European Consortium) in Zusammenarbeit mit dem JPL und der University of Arizona entworfen und gebaut wurde.

Webb ist eine internationale Partnerschaft zwischen NASA, ESA und der Canadian Space Agency (CSA).

Bildquelle: ESA/Webb, NASA, CSA, J. Dunlop, D. Magee, PG Pérez-González, H. Übler, R. Maiolino, et. al

Links

Link zur Pressemitteilung: ESA/Hubble/Webb weic2413

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…