Der Lauf des Mondes

Zu Monatsbeginn finden wir den zunehmenden Halbmond nördlich von Aldebaran im Stier. Der Mond wandert weiter durch die Sternbilder Zwillinge und Krebs, bis er am Abend des 6. März in der Nähe von Regulus im Löwen zu finden ist. Nur einen Abend später steht der Mond in der Nähe unseres Nachbarplaneten Mars und bildet zusammen mit Regulus ein gleichschenkliges Dreieck, bis am 8. März schließlich die Vollmondphase erreicht ist.

Nach der Vollmondnacht hält sich der Mond im Sternbild Jungfrau auf und begegnet am Morgen des 11. März Saturn und den Hauptstern Spica. Danach wird unser Erdtrabant mehr und mehr ein Objekt für die zweite Nachthälfte. Am Morgen des 14. März können wir ihn nur 4 Grad nordöstlich von Antares im Skorpion aufspüren. Nur einen Morgen später finden wir ihn als abnehmenden Halbmond im Sternbild Schütze. Nachdem der Mond die Sternbilder Schütze und Steinbock hinter sich gelassen hat, können wir ihn zum letzten Mal als schmale Sichel in der Morgendämmerung des 20. März, dicht über dem östlichen Horizont, erkennen. Am 22. März ist dann auch die Neumondphase erreicht.

Zum ersten Mal zeigt sich die äußerst schmale Sichel des Mondes am Abend des 23. März, dicht über dem westlichen Horizont, und nur 28 Stunden nach Neumond. Zwei Abende später finden wir sie knapp 4 Grad westlich von Jupiter im Sternbild Widder und am 26. März gut 2 Grad südlich der Venus. Einen Abend später können wir ihn in der Nähe der Plejaden im Stier entdecken. Am Abend des 30. März finden wir den zunehmenden Halbmond schließlich im Sternbild Zwillinge.

Die Planeten

Am 5. März erreicht der innerste Planet des Sonnensystems Merkur seine größte östliche Elongation von der Sonne und ist dann aufgrund der steilen Lage der Ekliptik bis zum ersten Monatsdrittel bestens am Abendhimmel platziert. Der Abstand von der Sonne beträgt nur 18°13′, weil Merkur am 2. März mit 0,307 AE bzw. 46 Millionen Kilometern auch sein Perihel durchläuft. Am 1. März geht der ‑0,8 mag helle Merkur um 19:26 Uhr unter. Schon ab 18:30 Uhr kann der Planet über dem westlichen Horizont in der Abenddämmerung aufgespürt werden. Kurz nach 19 Uhr verschwindet er dann im Horizontdunst. Am 4. des Monats zeigt sich der Planet als Halbmerkur (Dichotomie). Die Merkurhelligkeit sinkt dann bis zum 7. März auf 0,0 mag ab. Danach wird es schwierig, den Planeten aufzuspüren. Zum letzten Mal wird man ihn am Abend des 11. März mit nunmehr 1,1 mag Helligkeit sichten können. An diesem Abend geht der flinke Planet um 19:37 Uhr unter. Bis zum 11. nimmt der Beleuchtungsgrad stetig ab und beträgt dann 19%. Der Durchmesser des Scheibchens wächst auf 9 Bogensekunden. Am 21. März steht der Planet schließlich in unterer Konjunktion mit der Sonne.

Der Abendstern Venus gewinnt rasch weiter nördliche Deklinationen und tritt am 4. des Monats vom Sternbild Fische in den Widder über. Am 27. März steht sie mit einem Abstand von 46°02′ zur Sonne in ihrer größten östlichen Elongation. Mit einer Helligkeit von ‑4,3 mag ist sie nach dem Mond das hellste Gestirn am Abendhimmel. Bis zum Ende des Monats steigt die Helligkeit auf ‑4,5 mag. Ihr scheinbarer Durchmesser steigt auf 24 Bogensekunden. Am 21. des Monats erreicht sie mit 0,72 AE bzw. 107 Millionen Kilometern auch ihr Perihel. Am 29. tritt die Dichotomie ein, d.h. der Planet zeigt sich als Halbvenus. Venus und Jupiter nähern sich am Abendhimmel stetig an, bis Venus am 15. des Monats in 3°16′ nördlichen Abstand an Jupiter vorbeizieht. Am 26. März begegnet schließlich die Sichel des zunehmenden Mondes den Planeten Venus. Die Untergangszeiten verspäten sich auch aufgrund der Sommerzeit deutlich. Zu Beginn des Monats geht Venus um 22:01 Uhr unter. Am letzten Tag des Monats verschwindet sie erst um 23:19 Uhr (00:19 Uhr Sommerzeit) unter der westlichen Horizontlinie.

Mars bewegt sich Rückläufig durch das Sternbild Löwe und kommt am Abend des 3. März in Opposition zur Sonne. Zwei Tage später erreicht er mit 0,674 AE bzw. 100,9 Millonen Kilometer auch seine geringste Entfernung zur Erde. Am Tag der Opposition geht Mars um 17:26 Uhr auf und erreicht um 00:27 Uhr seine höchste Stellung im Süden. Am nächsten Morgen verschwindet er schließlich um 7:23 Uhr unter der westlichen Horizontlinie. Mars stand zwei Wochen zuvor im Aphel seiner Bahn, so dass die diesjährige Opposition sehr ungünstig ausfällt. Im Gegensatz zur Opposition im August 2003, erreicht das Marsscheibchen nur einen Durchmesser von 13,9 Bogensekunden und eine Helligkeit von ‑1,2 mag. Bis Ende März ist seine Helligkeit bereits wieder auf ‑0,7 mag zurückgegangen. Der Rote Planet ist nun die ganze Nacht über sichtbar und steht zu Monatsbeginn um 00:38 Uhr im Süden. Ende des Monats erreicht er bereits um 21:58 Uhr (22:58 Uhr Sommerzeit) den Meridian. Am 30. März beginnt auf der Nordhalbkugel des Mars auch der Sommer.

Jupiter bewegt sich rechtläufig durch den Widder und steht bei Einbruch der Dunkelheit mit ‑2,1 mag Helligkeit im Westen. In der Nähe des Planeten hält sich auch der Abendstern Venus auf, die ihn allerdings an Helligkeit deutlich überstrahlt und ihn am 15. des Monats schließlich einholt. Sein scheinbarer Äquatordurchmesser schrumpft auf 34 Bogensekunden. Die Sichtbarkeit des Riesenplaneten verkürzt sich drastisch, auch aufgrund der immer später einsetzenden Dämmerung. Sinkt Jupiter zu Monatsbeginn um 22:57 Uhr unter die Horizontlinie, verschwindet er Ende des Monats bereits um 21:34 Uhr (22:34 Uhr Sommerzeit). Am 25. März ergibt sich ein schöner Anblick, wenn die schmale Sichel des zunehmenden Mondes in der Nähe von Jupiter und Venus steht.

Saturn bewegt sich rückläufig durch die Jungfrau und kommt dann Mitte des nächsten Monats in Opposition zur Sonne. Damit wird er zum Planeten für die gesamte Nacht und kulminiert bereits Mitte der zweiten Nachthälfte. Seine Aufgänge verfrühen sich von anfangs 21:57 Uhr auf 19:49 Uhr (20:49 Uhr Sommerzeit). Die Helligkeit des Ringplaneten nimmt von anfangs 0,4 auf 0,3 mag leicht zu.

Uranus in den Fischen steht am 24. in Konjunktion zur Sonne und hält sich mit dem Tagesgestirn am Taghimmel auf. So bleibt der grünliche Planet im gesamten Monat März über unbeobachtbar. Allerdings besteht vom 3. bis 5. März noch eine theoretische Chance, ihn in der Nähe von Merkur tief über dem westlichen Horizont zu sichten. Zum Konjunktionszeitpunkt befindet sich Uranus 3,15 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt.

Auch der äußere Planet unseres Sonnensystems Neptun bleibt noch den gesamten Monat über unbeobachtbar. Er bewegt sich rechtläufig durch den Wassermann und stand im Februar in Konjunktion zur Sonne.

Der Zwergplanet (134340) Pluto lässt sich unter guten Sichtbedingungen im Sternbild Schütze am Morgenhimmel beobachten. Mit gut 14 mag Helligkeit ist er allerdings ein Objekt für große Instrumente.

Helle Kometen und Planetoiden

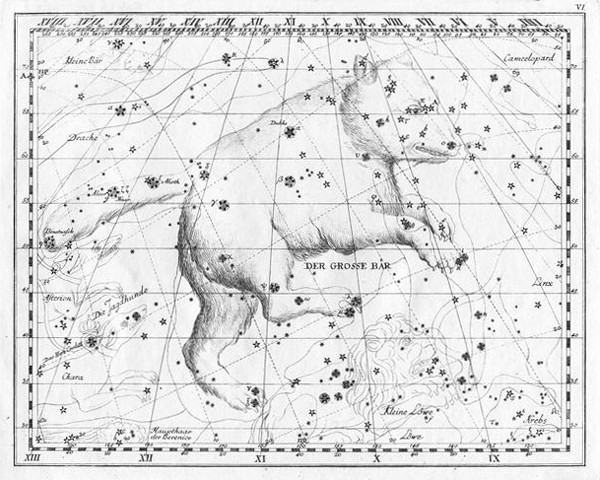

Die Helligkeit des zirkumpolaren Kometen C/2009 P1 Garradd geht im Laufe des Monats von anfangs 6 auf 7 mag wieder zurück. Er kommt am 5. März abermals in Erdnähe. Der Abstand zu unserem Heimatplaneten beträgt an diesem Tag 1,27 AE bzw. 189,4 Millionen Kilometer. Er wandert optimal platziert durch die Sternbilder Kleiner Bär, Drache und Großer Bär und ist schon in Ferngläsern und kleinen Teleskopen sichtbar. Weitere Informationen zur Sichtbarkeit von Komet Garradd gibt es in einem eigenen Blog-Artikel.

Der kurzperiodische Komet 29P/Schwassmann-Wachmann im Sternbild Rabe zeigt mitunter Helligkeitsausbrüche, die den Kometen bis auf 10 mag Helligkeit bringen kann. In der Regel sollte sich der Komet in großen Instrumenten mit einer Helligkeit von 14 mag auffinden lassen.

Der Zwergplanet (1) Ceres steht zu nah bei der Sonne und ist demzufolge nicht beobachtbar. Erst im August wird der Himmelskörper von unseren Breiten aus wieder sichtbar werden.

(5) Astraea kommt am 12. März im Grenzgebiet der Sternbilder Jungfrau und Löwe in Opposition zur Sonne und erreicht eine Helligkeit von 9,0 mag. Zu Beginn des Monats beträgt ihre Helligkeit noch 9,3 mag und Ende März bereits wieder 9,6 mag. Die Kulminationszeiten des Asteroiden verfrühen sich von anfangs 1:14 Uhr auf 22:50 Uhr (23:50 Uhr Sommerzeit). Am 21. Des Monats steht Astraea nur 6,5 Bogenminuten von der Galaxie NGC 3705 (11,5 mag) entfernt.

(6) Hebe bewegt sich durch den Löwen und wird in der letzten Märzwoche wieder schwächer als 10 mag. Zu Beginn des Monats beträgt die Helligkeit noch 9,4 mag. Der Asteroid erreicht auch immer früher den Meridian. Am 1. März steht Hebe um 00:19 Uhr im Süden und am 31. März bereits um 21:54 Uhr (22:54 Uhr Sommerzeit).

Asteroid Nr. 8 Flora kommt am 20. März im Sternbild Jungfrau in Opposition zur Sonne und erreicht eine Helligkeit von 9,6 mag. Am 1. des Monats kulminiert der 9,9 mag helle Himmelskörper um 2:00 Uhr und am 31., nun 9,7 mag hell, schon um 23:30 Uhr (00:30 Uhr Sommerzeit). Am 10. März können wir Flora in der Nähe der 10,5 mag hellen Galaxie NGC 4365 auffinden. Der gegenseitige Abstand beträgt 10 Bogenminuten.

Die zu Monatsbeginn noch 9,8 mag helle (15) Eunomia im Sternbild Stier wird ab der zweiten Monatshälfte wieder schwächer als 10 mag. Geht Eunomia zu Monatsbeginn um 2:35 Uhr unter, sinkt der Asteroid am Monatsende bereits um 1:17 Uhr (2:17 Uhr Sommerzeit) unter die westliche Horizontlinie.

Der Amor-Asteroid (433) Eros kommt zu Monatsbeginn im Sternbild Wasserschlange in Opposition zur Sonne und erreicht eine Helligkeit von 9,2 mag. In der letzten Märzwoche sinkt die Helligkeit schließlich wieder auf unter 10 mag. Im Vormonat stand der Himmelskörper bereits in Erdnähe und erreichte 8,5 Größenklassen. Am 2. März wechselt der Asteroid ins Sternbild Luftpumpe und wandert weiter schnell in Richtung Süden. Am 1. des Monats steht Eros um 23:16 Uhr über dem Südhorizont. Am 31. März erreicht er schon um 21:16 Uhr (22:16 Uhr Sommerzeit) den Meridian. Am 10. Und 24. März können wir ihn dicht beim 4,8 mag hellen Sterns Theta Antliae auffinden. Der Abstand beträgt jeweils 4 bzw. 1 Bogenminute.

Meteorströme

Im gesamten Monat März sind die Meteore aus der Ekliptikregion am besten zu beobachten, die ihren ausgedehnten Ausstrahlungspunkt in den Sternbildern Löwe (Delta-Leoniden) und Jungfrau haben. Zu dieser so genannten Anthelionquelle werden nach neueren Meteorlisten auch die Virginiden gezählt. Im Mittel sind hier nicht mehr als 5 Meteore pro Stunde zu erwarten, die mit einer Geschwindigkeit von 30 km/s in die Erdatmosphäre eindringen.

Der abendliche Fixsternhimmel

Im Norden

Zu unserer Standardbeobachtungszeit hat der Große Bär schon nahezu die Zenitregion erreicht und befindet sich im Nordosten hoch über unseren Köpfen. Verlängern wir die hinteren Kastensterne um das Fünffache, haben wir auch den Polarstern gefunden, der exakt die Nordrichtung angibt. Daran schließt sich der Wagenkasten des Kleinen Bären an. Unterhalb und östlich der Kleinen Bären steht der Drache, der sich um dieses Sternbild herumschlängelt und seine tiefste Stellung über dem Nordhorizont schon längst überschritten hat. Er wird in den nächsten Stunden langsam wieder aufsteigen. Unterhalb des Polarsterns und westlich vom Drachen fällt noch die Raute des Sternbilds Kepheus auf. Es steht nun fast in seiner tiefsten Stellung über dem Nordhorizont.

Bei sehr guter Horizontsicht über dem Nordpunkt kann man noch Deneb im Schwan erkennen. Weiter östlich entdecken wir auch die helle Wega im Sternbild Leier. Schon ziemlich tief im Nordwesten befindet sich die Kassiopeia, die die Form des Buchstaben „W“ besitzt und deshalb auch als „Himmels‑W“ bezeichnet wird. Weiter westlich steht der Perseus und darüber entdecken wir das unscheinbare Sternbild Giraffe, das allerdings nur aus äußerst schwachen Sternen besteht.

Im Osten

Der Osthimmel wird von einem hellen, orangefarbenen Stern dominiert. Hierbei handelt es sich um Arktur, der Hauptstern des Sternbilds Bärenhüter, der jetzt genau den Ostpunkt dieses Himmelsabschnitts markiert und noch recht tief über dem Horizont steht. Direkt über dem Bärenhüter in großer Höhe fällt das Sternbild Großer Bär auf. Seine Kastensterne haben nun schon fast den Zenit erreicht. Zwischen Bärenhüter und Großer Bär – und in halber Höhe über dem Horizont – befinden sich die unscheinbaren Sternbilder Jagdhunde und Haar der Berenike, mit dem ausgedehnten Sternhaufen Melotte 111, der aber nur unter einem wirklich dunklen Himmel und ohne störendes Mondlicht erkannt werden kann.

Bei guter Horizontsicht und niedrig im Nordosten können wir das Sternbild Herkules und den Sternenhalbkreis der nördlichen Krone erkennen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ostpunktes im Südosten sind auch schon die reichen Galaxienfelder im Sternbild Jungfrau aufgegangen. Der weiß erscheinende Hauptstern der Jungfrau Spica, befindet sich aber noch sehr tief über dem Südosthorizont. Direkt östlich neben Spica steht auch der Ringplanet Saturn. Oberhalb der Jungfrau strebt der Löwe seiner höchsten Stellung entgegen. Hier fällt auch der rötlich leuchtende Planet Mars direkt unterhalb des Löwenkörpers auf.

Im Süden

In mittlerer Höhe über dem Südhorizont hat soeben das unscheinbare Sternbild Krebs den Meridian überschritten. Hier kann man in einer dunklen und mondlosen Nacht den offenen Sternhaufen Messier 44, der auch Praesepe bzw. Krippe genannt wird, als matten Lichtfleck erkennen. Weiter in Richtung Westen befinden sich die beiden Sternketten der Zwillinge, mit den beiden Hauptsternen Kastor und Pollux. Auf der gegenüberliegenden Seite steht der Löwe mit unserem roten Nachbarn Mars, der in der nächsten Stunde seine höchste Stellung im Süden erreichen wird. Weiter in Richtung Zenit sind die unscheinbaren Sternbilder Kleiner Löwe und die Sternenkette des Luchs kaum auffällig.

Direkt unterhalb des Krebses finden wir den Kopf und ein Teil des Rumpfes der Wasserschlange, die sich zum Südosthorizont hinab schlängelt. Dort befinden sich auch die beiden Sternbilder Rabe und Becher. Auf der gegenüberliegenden Seite des Meridians steht in gleicher Höhe noch Sirius im Sternbild Großer Hund, der das auffälligste Objekt dieses Himmelsabschnitts ist. Darüber sollten aufmerksame Beobachter das unscheinbare Sternbild Einhorn erkennen können und noch weiter höher den Stern Prokyon im Sternbild Kleiner Hund.

Im Westen

In westlicher Richtung haben sich nun fast alle Sternbilder des Winterhimmels versammelt. Deshalb wird dieser Abschnitt des Himmels von einer Vielzahl heller Stern geprägt, die im weiteren Verlauf der Nacht aber alle untergehen werden. Die hellen Sterne bilden auch das so genannte Wintersechseck, das durch die Sterne Aldebaran im Stier, Rigel im Orion, Sirius im Großen Hund, Prokyon im Kleinen Hund und Pollux in den Zwillingen markiert wird.

Aldebaran im Stier, mit den beiden offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden, befindet sich nun in geringer Höhe über dem westlichen Horizont. Links daneben sinkt auch der Himmelsjäger Orion langsam immer tiefer zum Horizont herab. Oberhalb des Himmelsjägers stehen die Zwillinge, mit den beiden hellen Hauptsternen Kastor und Pollux und weiter westlich das Sternbild Fuhrmann, mit der gelblich leuchtenden Kapella. Im Nordwesten sinkt nun auch das Sternbild Perseus immer weiter in Richtung Horizont. Mit Andromeda, Dreieck und Widder im Nordwesten verschwinden nun auch die letzten Sternbilder des Herbsthimmels.

Mehr Informationen und Grafiken zum aktuellen Sternhimmel gibt es auf dieser Seite…

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]