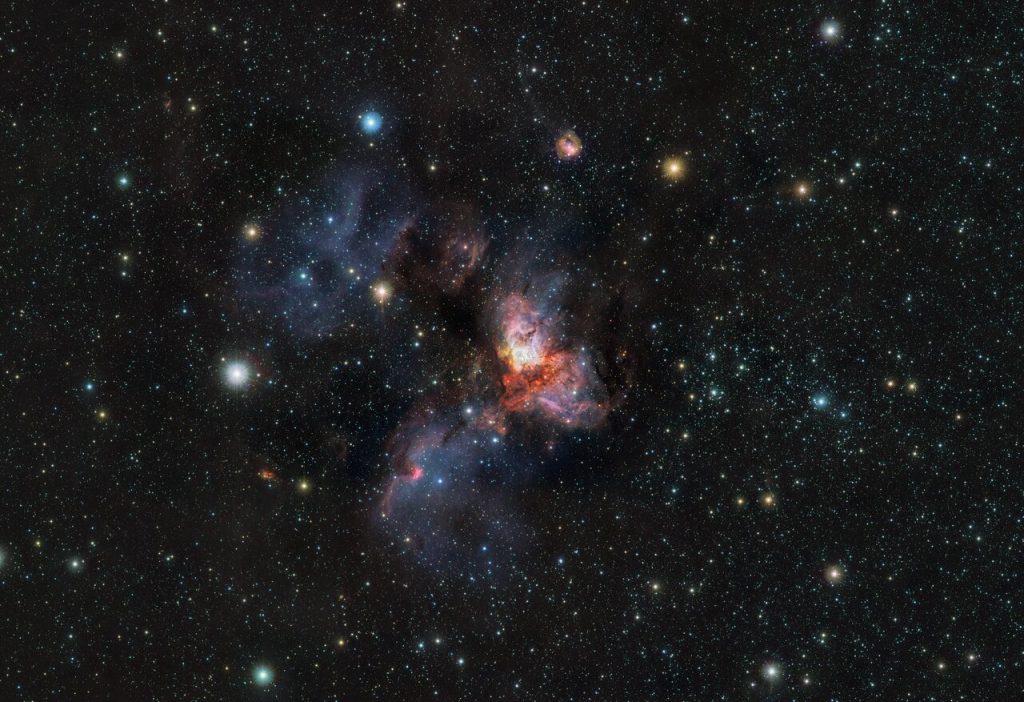

Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA/ESA/CSA hat eine bunte Ansammlung massereicher Sterne und leuchtenden kosmischen Staubs in der Molekülwolke Sagittarius B2 (Sgr B2) enthüllt, der massereichsten und aktivsten Sternentstehungsregion in unserer Milchstraße.

Sagittarius B2 ist die massereichste und aktivste Sternentstehungsregion unserer Milchstraße. Sie produziert die Hälfte aller Sterne im Zentrum unserer Galaxie, obwohl sie nur 10 Prozent des gesamten Sternentstehungsmaterials enthält. Nun hat Webb mithilfe seiner Nahinfrarot- und Mittelinfrarot-Instrumente atemberaubende neue Ansichten dieser Region veröffentlicht und sowohl die farbenprächtigen Sterne als auch die gasförmigen Sternentstehungsgebiete in beispielloser Detailgenauigkeit erfasst.

Sagittarius B2 befindet sich nur wenige hundert Lichtjahre vom supermassiven Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxis entfernt, das Sagittarius A* genannt wird, einer Region, die dicht mit Sternen, Sternentstehungswolken und komplexen Magnetfeldern gefüllt ist. Das von Webb detektierte Infrarotlicht kann einige der dichten Wolken der Region durchdringen und junge Sterne und den sie umgebenden warmen Staub sichtbar machen. Astronomen gehen davon aus, dass die Analyse der Daten von Webb dazu beitragen wird, langjährige Rätsel des Sternentstehungsprozesses zu lösen und zu erklären, warum Sagittarius B2 so viel mehr Sterne bildet als der Rest des galaktischen Zentrums.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte von Webbs Bildern von Sagittarius B2 sind jedoch die dunklen Bereiche. Diese ironischerweise leer wirkenden Bereiche des Weltraums sind tatsächlich so dicht mit Gas und Staub gefüllt, dass selbst Webb nicht durch sie hindurchsehen kann. Diese dichten Wolken sind der Rohstoff zukünftiger Sterne und ein Kokon für jene, die noch zu jung sind, um zu leuchten.

Die hohe Auflösung und die Empfindlichkeit im mittleren Infrarotbereich von Webbs MIRI (Mid-Infrared Instrument) haben diese Region in beispielloser Detailgenauigkeit sichtbar gemacht, einschließlich des leuchtenden kosmischen Staubs, der von sehr jungen massereichen Sternen erhitzt wird. Der röteste Bereich, bekannt als Sagittarius B2 North (Hinweis: Norden ist in diesen Webb-Bildern rechts), ist eine der molekularreichsten Regionen, die wir kennen, doch Astronomen haben ihn noch nie mit einer solchen Klarheit gesehen.

Der Unterschied, den längere Wellenlängen des Lichts selbst im Infrarotspektrum ausmachen, ist deutlich, wenn man die Bilder von Webbs MIRI- und NIRCam-Instrumenten (Nahinfrarotkamera) vergleicht. Leuchtendes Gas und Staub erscheinen im mittleren Infrarotbereich dramatisch, während alle außer den hellsten Sternen aus dem Blickfeld verschwinden.

Im Gegensatz zu MIRI sind es in Webbs NIRCam-Bild die farbenfrohen Sterne, die gelegentlich von hellen Gas- und Staubwolken unterbrochen werden. Weitere Forschungen zu diesen Sternen werden Details ihrer Masse und ihres Alters enthüllen und den Astronomen helfen, den Prozess der Sternentstehung in dieser dichten, aktiven Region des galaktischen Zentrums besser zu verstehen. Findet er schon seit Millionen von Jahren statt? Oder wurde er erst vor kurzem durch einen unbekannten Prozess ausgelöst?

Die Astronomen hoffen, dass Webb Aufschluss darüber geben wird, warum die Sternentstehung im galaktischen Zentrum so unverhältnismäßig stark ist. Obwohl die Region reichlich gasförmiges Rohmaterial enthält, ist sie insgesamt bei weitem nicht so produktiv wie Sagittarius B2. Sagittarius B2 verfügt zwar nur über zehn Prozent des Gases des galaktischen Zentrums, produziert aber 50 Prozent der Sterne.

Hintergrundinformationen

Webb ist das größte und leistungsstärkste Teleskop, das jemals ins All geschickt wurde. Im Rahmen eines internationalen Kooperationsabkommens stellte die ESA den Startdienst für das Teleskop mit der Trägerrakete Ariane 5 bereit. In Zusammenarbeit mit Partnern war die ESA für die Entwicklung und Qualifizierung der Anpassungen der Ariane 5 für die Webb-Mission sowie für die Beschaffung des Startdienstes durch Arianespace verantwortlich. Die ESA stellte auch den Spektrografen NIRSpec und 50 % des Mittelinfrarot-Instruments MIRI zur Verfügung, das von einem Konsortium national finanzierter europäischer Institute (dem MIRI European Consortium) in Zusammenarbeit mit dem JPL und der University of Arizona entwickelt und gebaut wurde.

Webb ist eine internationale Partnerschaft zwischen NASA, ESA und der Canadian Space Agency (CSA).

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, A. Ginsburg (University of Florida); Bildverarbeitung: A. Pagan (STScI)

Links

- Wissenschaftliches Paper

- Veröffentlichung auf der ESA-Website

- Veröffentlichung auf der NASA-Website

Link zur ESA-Pressemitteilung weic2520

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]