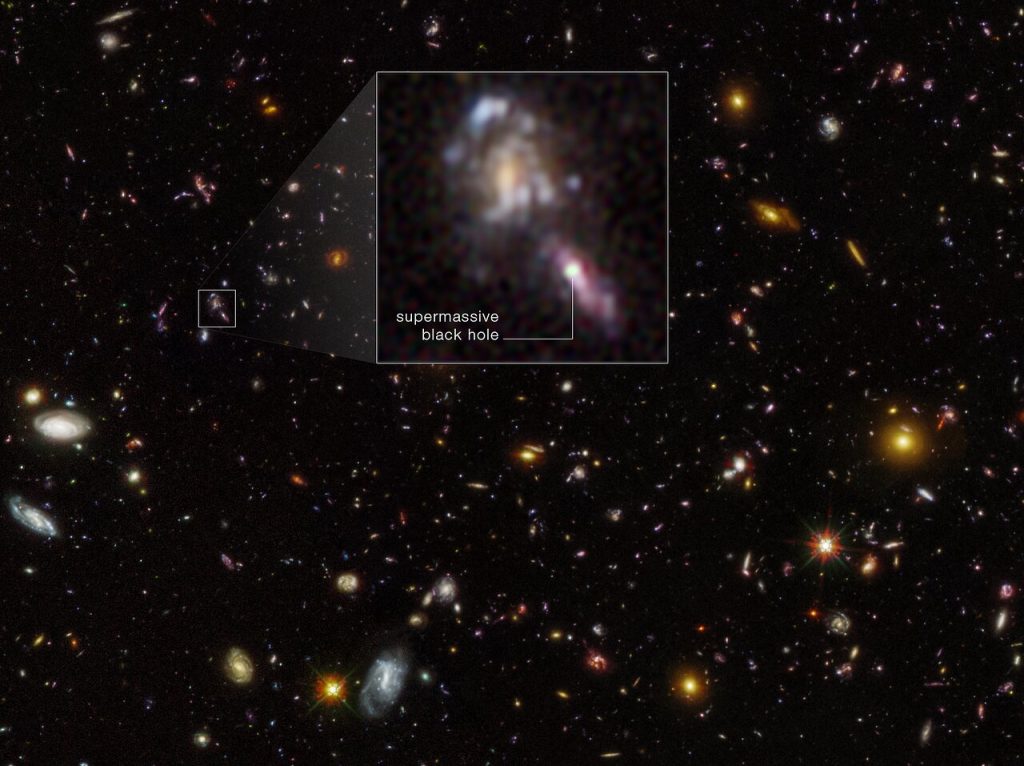

Ein neu entdecktes Objekt, das Astronominnen und Astronomen „The Cliff“ (die Klippe) getauft haben, könnte ein Rätsel lösen, das sich aus Beobachtungen des frühen Universums mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) ergibt. Es betrifft eine Population von weit entfernten, hellen Objekten, die „kleine rote Punkte“ genannt werden: Handelte es sich dabei um junge Galaxien, wäre deren beträchtliche Masse mit den aktuellen Modellen der kosmischen Evolution schwer zu erklären. „The Cliff“ legt eine andere Lösung nahe: Kleine rote Punkte sind supermassereiche Schwarze Löcher, eingebettet in eine dicke Gashülle. Die Forschenden bezeichnen diese neue Klasse von Objekten als „Schwarzloch-Stern“.

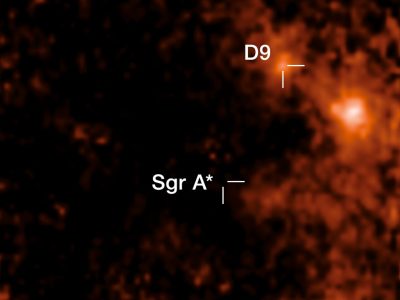

Im Sommer 2022, weniger als einen Monat nachdem das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) seine ersten wissenschaftlichen Bilder geliefert hatte, fiel Astronominnen und Astronomen in JWST-Beobachtungen eine ungewöhnliche neue Art von Objekt auf: extrem kompakte, rötliche Himmelsobjekte, von denen es eine beträchtliche Anzahl zu geben schien. Das JWST hatte offenbar eine ganz neue Population astronomischer Objekte entdeckt, die dem Hubble-Weltraumteleskop entgangen war und auf den deskriptiven Namen „kleine rote Punkte“ (little red dots) getauft wurde. Worum es sich bei diesen Objekten handelt, war lange rätselhaft. Jetzt stützen neue Beobachtungen einer Gruppe von Astronomen unter der Leitung von Anna de Graaff vom Max-Planck-Institut für Astronomie einen neuartigen Lösungsansatz: es dürfte sich um supermassereiche Schwarze Löcher handeln, deren Erscheinungsbild aufgrund eines ungewöhnlichen Gasmantel in bestimmter Weise dem von einzelnen Sternen ähnelt.

Kleine rote Punkte im Infrarotbereich

Dass die kleinen roten Punkte nicht bereits vom Hubble-Weltraumteleskop gefunden worden waren, kam dabei nicht überraschend. Rot sind in der Astronomie Objekte, die überwiegend Licht bei längeren Wellenlängen aussenden. Die kleinen roten Punkte senden überwiegend Licht bei Wellenlängen von mehr als 10 Mikrometern im mittleren Infrarotbereich aus. Hubble kann bei so langen Wellenlängen nicht beobachten. Das JWST hingegen ist für diesen Wellenlängenbereich ausgelegt.

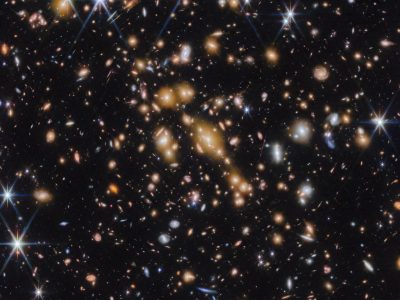

Weitere Beobachtungen zeigten, dass die betreffenden Objekte sehr weit von uns entfernt sind. Selbst das Licht der nächstgelegenen Exemplare hat 12 Milliarden Jahre gebraucht, um uns zu erreichen. Astronominnen und Astronomen blicken immer in die Vergangenheit, und wenn wir ein Objekt sehen, dessen Licht 12 Milliarden Jahre gebraucht hat, um uns zu erreichen, dann sehen wir jenes Objekt so, wie es vor 12 Milliarden Jahren war, nur 1,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall.

Unerklärliche junge, massereiche Galaxien?

An dieser Stelle wurde es problematisch. Um astronomische Beobachtungen interpretieren zu können, benötigt man ein Modell des betreffenden Objekts. Identifizieren Astronomen in ihren Daten ein Objekt z.B. als Stern, dann steckt hinter dieser Aussage eine Menge an Vorwissen. Verlässlich ist eine solche Identifikation, weil Forschende über solide, vielfach getestete physikalische Modelle dafür verfügen, was ein Stern ist – verkürzt gesagt, ein riesiger Plasmaball, der durch seine eigene Schwerkraft zusammengehalten wird und in seinen Zentralregionen durch Kernfusion Energie freisetzt. Aus diesen Modellen ergibt sich sowohl, wie Sterne auf astronomischen Aufnahmen erscheinen als auch welche Eigenschaften ihre Spektren haben, also die regenbogenartigen Zerlegungen ihres Lichts nach den unterschiedlichen Wellenlängen. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass man für ein Objekt mit dem richtigen Aussehen und dem richtigen Spektrum mit großer Sicherheit sagen kann, dass es sich um einen Stern handelt.

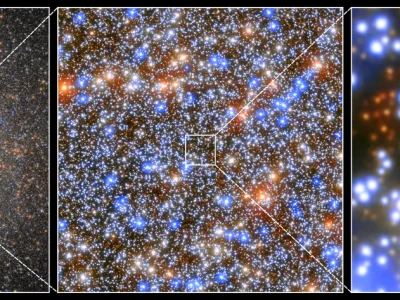

Die kleinen roten Punkte dagegen schienen in keine der üblichen Kategorien für so ferne und leuchtstarke Objekte zu passen. Entsprechend machten sich die Astronomen daran, jenseits der üblichen Objektklassen nach Möglichkeiten zu suchen. Eine der ersten Interpretationen war eine echte Sensation: Sie sah die kleinen roten Punkte als Galaxien an, die extrem reich an Sternen waren, und deren Licht durch riesige Mengen an Staub in ihrer Umgebung rötlich eingefärbt war. Würden wir in unserer eigenen kosmischen Nachbarschaft, rund um unser Sonnensystem, einen Würfel mit einer Seitenlänge von einem Lichtjahr konstruieren, dann enthielte jener Würfel nur einen einzigen Stern, nämlich unsere Sonne. In den extrem sternreichen Galaxien, die zur Erklärung der kleinen roten Punkte postuliert wurden, würde ein Würfel dieser Größe dagegen mehrere hunderttausend Sterne enthalten.

In unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, ist der einzige Bereich, der eine solche Sternendichte aufweist, der zentrale Kern, und auch dort ist die Anzahl der Sterne pro Lichtjahr-Würfel nur ein Tausendstel so groß wie es für die kleinen roten Punkte vorgeschlagen worden war. Die schiere Anzahl der beteiligten Sterne, die weniger als eine Milliarde Jahre nach dem Urknall bereits Hunderte von Milliarden Sonnenmassen ausmachte, warf wichtige Fragen hinsichtlich des grundlegenden Verständnisses der Galaxienentwicklung durch Astronomen auf: Konnten wir überhaupt erklären, wie diese Galaxien so schnell so viele Sterne hervorbringen konnten? Bingjie Wang (Penn State University), Koautor des jetzt erschienenen Fachartikels, sagt: „Der Nachthimmel einer solchen Galaxie wäre blendend hell. Wenn diese Interpretation zutrifft, müssten jene Sterne durch außergewöhnliche Prozesse entstanden sein, die noch nie zuvor beobachtet wurden.“

Oder doch aktive Galaxienkerne?

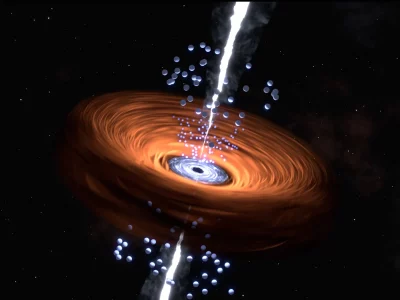

Die betreffende Interpretation der kleinen roten Punkte blieb entsprechend umstritten. Nach und nach bildeten sich unter den Forschenden zwei Lager heraus: Die eine Gruppe bevorzugte die Interpretation „viele Sterne plus Staub“, die andere sah die kleinen roten Punkte dagegen als aktive Galaxienkerne, die jedoch ebenfalls durch reichlich Staub verdeckt waren. Aktive Galaxienkerne entstehen, wenn ein stetiger Strom von Materie auf das zentrale supermassereiche Schwarze Loch einer Galaxie fällt und sich dadurch eine extrem heiße, sogenannte Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch bildet.

Auch diese zweite Interpretation hatte ihre Tücken. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Spektren der kleinen roten Punkte und denen der staubreichen aktiven Galaxienkerne, die Astronomen bis dahin beobachtet hatten. Darüber hinaus würde diese Interpretation extrem große Massen für die supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum dieser Objekte erfordern – und überraschend viele solcher massereichen Schwarzen Löcher, angesichts der großen Anzahl kleiner roter Punkte, die JWST im frühen Universum gefunden hatte.

Einigkeit bestand lediglich darüber, dass eine Lösung des Rätsels mehr und neuartige Beobachtungsdaten erfordern würde. Die ursprünglichen JWST-Beobachtungen hatten Bilder geliefert. Um die verschiedenen physikalische Interpretationen auf die Probe zu stellen, benötigen Astronominnen und Astronomen Spektren: detaillierte Informationen darüber, wie viel Licht ein Objekt bei verschiedenen Wellenlängen aussendet. Ganz allgemein gilt: Bei den besten Teleskopen herrscht ein erheblicher Wettbewerb um Beobachtungszeit. Als klar wurde, wie interessant die kleinen roten Punkte waren, beantragten zahlreiche Astronomen weltweit Beobachtungszeit, um sie genauer zu untersuchen. Ein solcher Antrag war das RUBIES-Programm, das von Anna de Graaff am Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg und einem internationalen Team von Kollegen entwickelt wurde. Die Abkürzung steht für „Red Unknowns: Bright Infrared Extragalactic Survey” (Rote Unbekannte: Helle Infrarot-Extragalaktische Untersuchung), hat aber natürlich ganz bewusst den Anklang an Rubine, engl. rubies.

Die fernen Schätze von RUBIES

Der RUBIES-Antrag auf Beobachtungszeit mit dem JWST war erfolgreich. Zwischen Januar und Dezember 2024 nutzte das Team fast 60 Stunden JWST-Zeit, um Spektren von insgesamt 4.500 entfernten Galaxien zu gewinnen – einer der größten spektroskopischen Datensätze, der bisher mit dem JWST erstellt wurde. Raphael Hviding (MPIA), der an RUBIES beteiligt ist, sagt: „In diesem Datensatz fanden wir 35 kleine rote Punkte. Die meisten davon waren bereits anhand öffentlich zugänglicher JWST-Bilder entdeckt worden. Aber gerade die neu entdeckten Objekte erwiesen sich als besonderes extreme und faszinierende Vertreter ihrer Art.“ Am interessantesten war das Spektrum eines Objekts, das die Forschenden im Juli 2024 entdeckten und auf den Namen „The Cliff“ (die Klippe) tauften. Dabei schien es sich um einen besonderen Vertreter der kleinen roten Punkte zu handeln – und gerade deshalb um einen vielversprechenden Testfall für Interpretationen dessen, was kleine rote Punkte eigentlich sind. The Cliff ist so weit von uns entfernt, dass sein Licht 11,9 Milliarden Jahre brauchte, um uns zu erreichen (Rotverschiebung z=3,55).

Der Name des Objekts leitet sich von dem auffälligsten Merkmal seines Spektrums ab: einem steilen Anstieg der Strahlungsleistung im ultravioletten Bereich, bei Wellenlängen, die nur geringfügig kürzer sind als die des violetten sichtbaren Lichts. Für die Beobachtungen liegt jener starke Anstieg allerdings nicht im UV- sondern im Nahinfrarotbereich: Die Expansion unseres Universums führt dazu, dass Wellenlängen für ein so weit entferntes Objekt wie „The Cliff“ in unseren Beobachtungen fast fünf Mal so lang sind wie bei der Aussendung des Lichts durch die ferne Galaxie.

Diese Art von steilem Anstieg bei den betreffenden Wellenlängen wird als „Balmer-Break“ bezeichnet. Balmer-Breaks finden sich im Spektrum gewöhnlicher Galaxien, und zwar typischerweise in solchen Galaxien, die bis kurz zuvor noch neue Sterne gebildet haben, in denen innerhalb der letzten 100 Millionen Jahre aber nur wenige bis gar keine neuen Sterne entstanden sind. Im Falle solcher Galaxien ist der Anstieg jedoch weit weniger steil als bei „The Cliff“.

Eine merkwürdige Ähnlichkeit mit Einzelsternen

Mit diesem unübersehbaren, ungewöhnlichen Merkmal schien The Cliff zu keiner der Interpretationen zu passen, die bis dahin für kleine rote Punkte vorgeschlagen worden waren. Aber de Graaff und ihre Kollegen wollten sichergehen. Sie konstruierten verschiedene Varianten aller Modelle, in denen kleine rote Punkte entweder als massereiche sternbildende Galaxien oder als staubumhüllte aktive Galaxienkerne modelliert werden, versuchten, ob sich das Spektrum von The Cliff mit den jeweiligen Modellen reproduzieren ließ, aber scheiterten jedes Mal.

Anna de Graaff sagt: „Die extremen Eigenschaften von The Cliff zwangen uns, noch einmal von vorne anzufangen und völlig neue Modelle zu entwickeln.“ Zu diesem Zeitpunkt war in der Fachdiskussion bereits die Idee aufgekommen, dass Balmer-Breaks in einem Spektrum möglicherweise auf etwas anderes als Sterne zurückzuführen sind – das hatten zwei Forscher aus China und Großbritannien im September 2024 vorgeschlagen. De Graaff und ihre Kollegen hatten zu jener Zeit bereits selbst begonnen, sich über etwas sehr Ähnliches Gedanken zu machen: Balmer-Breaks finden sich sowohl im Spektrum einzelner, sehr heißer, junger Sterne als auch im Spektrum von Galaxien, die eine ausreichende Anzahl solcher sehr heißer, junger Sterne enthalten. Seltsamerweise ähnelte The Cliff eher dem Spektrum eines einzelnen Sterns als dem einer ganzen Galaxie.

Schwarzloch-Sterne als mögliche Erklärung

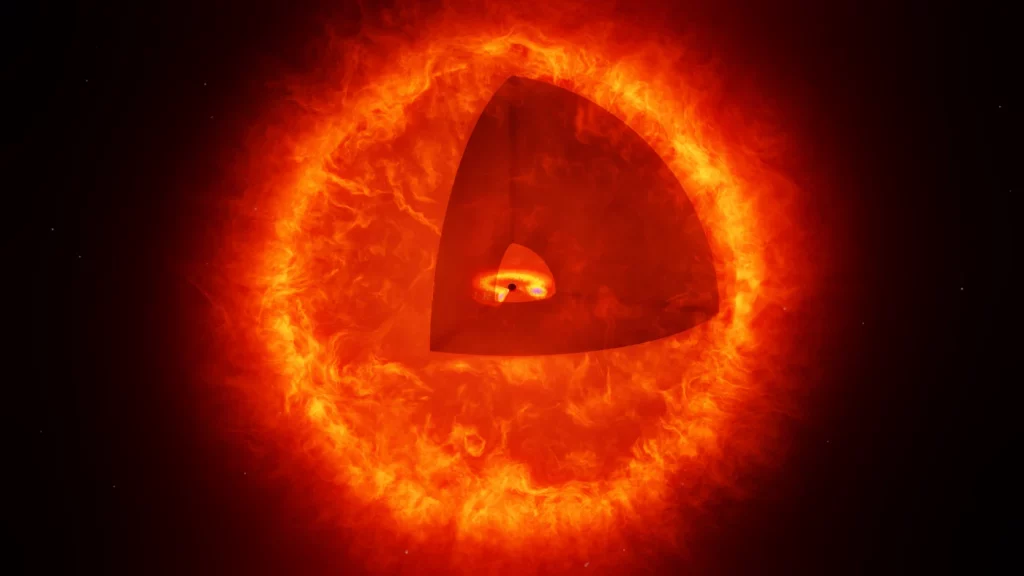

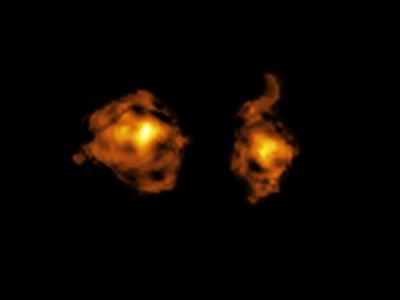

Auf dieser Grundlage entwickelten de Graaff und ihre Kollegen ein Modell, das einige von ihnen als „Schwarzloch-Stern“ bezeichnen, abgekürzt als BH* (mit BH für black hole, Schwarzes Loch, und dem Sternsymbol). Im Inneren eines Schwarzloch-Sterns sitzt ein aktiver galaktischer Kern, also ein supermassereiches Schwarzes Loch mit einer Akkretionsscheibe. Dieses Zentralobjekt ist jedoch nicht von Staub umgeben, sondern von einer dicken Hülle aus Wasserstoffgas. Das BH* ist kein Stern im engeren Sinne, da in seiner Zentralregion keine Kernfusionsreaktionen stattfinden. Außerdem wirbelt das Gas in der Hülle viel heftiger durcheinander (es gibt viel stärkere Turbulenzen) als in jeder gewöhnlichen Sternatmosphäre. Die grundlegende Physik jedoch ist ähnlich: Der aktive Galaxienkern erwärmt die ihn umgebende Gasumhüllung, genau wie das durch Kernfusion angetriebene Zentrum eines Sterns die äußeren Schichten des Sterns erwärmt. Das äußere Erscheinungsbild eines Schwarzloch-Sterns und eines herkömmlichen Sterns weisen daher deutliche Ähnlichkeiten auf.

Die von de Graaff und seinen Kollegen zu diesem Zeitpunkt formulierten Modelle sind Pionierarbeit, und bei weitem noch nicht vollständig ausgearbeitet. Dennoch beschreiben bereits die jetzigen Versionen der Schwarzloch-Stern-Modelle die Daten viel besser als die möglichen Alternativen. Insbesondere lässt sich die Form der namensgebenden Klippe im Spektrum gut erklären, wenn man von einer turbulenten, dichten, kugelförmigen Gashülle um einen aktiven Galaxienkern ausgeht. Aus dieser Perspektive wäre „The Cliff“ ein extremes Beispiel, bei dem der zentrale Schwarzloch-Stern die Helligkeit des Objekts dominiert. Das Licht der anderen kleinen roten Punkte wäre eine gleichmäßigere Mischung aus der Strahlung des zentralen Schwarzloch-Sterns und dem Licht von Sternen und Gas in der den Schwarzloch-Stern umgebenden Galaxie.

Ein neuer Mechanismus für die schnelle frühe Galaxienentstehung?

Wenn ein Schwarzloch-Stern tatsächlich die Lösung für das Rätsel der kleinen roten Punkte ist, könnte dies einen weiteren Vorteil haben. In der Kosmologie hatten sich Theoretiker Systeme dieser Art nämlich durchaus bereits einmal angesehen, aber mit einer ganz anderen Motivation: Dort wurde die Anordnung mit einem zentralen Schwarzen Loch und einer umgebenden Gashülle als eine Möglichkeit angesehen, wie die Masse der zentralen Schwarzen Löcher sehr früher Galaxien besonders schnell wachsen konnte. Da das JWST eindeutige Hinweise auf höchst massereiche Schwarze Löcher im frühen Universum gefunden hat, wäre eine Konfiguration, die ultraschnelles Massenwachstum von Schwarzen Löchern erklären könnte, eine willkommene Ergänzung zu den aktuellen Modellen der Galaxienentwicklung. Ob die supermassereichen Schwarzloch-Sterne dasselbe leisten können, ist noch unklar, aber wenn ja, wäre dies eine faszinierende Erweiterung ihrer Rolle!

So vielversprechend all dies klingen mag: Grundlegende Skepsis ist angesichts des neuen Ergebnisses durchaus nicht fehl am Platze. Das Ergebnis ist brandneu. Und auch wenn es mit dem Peer-Review die in der Wissenschaft für Fachartikel übliche Qualitätssicherung durchlaufen hat: Um sagen zu können, ob Schwarzloch-Sterne ein allgemein akzeptierter Teil unserer Modelle für die Entwicklung des frühen Universums werden, werden wir mindestens noch einige Jahre warten müssen.

Offene Fragen

Das vorliegende Ergebnis stellt einen signifikanten Fortschritt dar: Dies ist das erste Modell, das die ungewöhnliche Form von „The Cliff“, nämlich den Balmer-Break im Spektrum dieses extremen Objekts erklären kann. Wie jeder Fortschritt wirft auch dieser hier neue, offene Forschungsfragen auf: Wie konnte sich ein solcher Schwarzloch-Stern überhaupt bilden? Wie kann die ungewöhnliche Gashülle über einen längeren Zeitraum hinweg stabil sein? (Da das Schwarze Loch das umgebende Gas verschlingt, muss es einen Mechanismus geben, der die Hülle „auftankt“.) Wie entstehen die anderen Merkmale des Spektrums von „The Cliff“?

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert Beiträge aus der astrophysikalischen Modellierung, aber auch von weiteren Beobachtungen. Entsprechend haben de Graaff und ihr Team bereits eine Zusage für JWST-Beobachtungszeit von besonders interessanten kleinen roten Punkten wie „The Cliff“, die für 2026 geplant sind.

Diese weiteren Beobachtungen sollten Aufschluss darüber geben, ob Schwarzloch-Sterne tatsächlich die Erklärung dafür sind, wie die heutigen Galaxien zu dem werden konnten, was sie heute sind.

MP

Hintergrundinformationen

Die hier beschriebenen Ergebnisse wurden zur Veröffentlichung angenommen als A. de Graaff et al., „A remarkable Ruby: Absorption in dense gas, rather than evolved stars, drives the extreme Balmer break of a Little Red Dot at z = 3.5” in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics. Der von Raphael Hviding verfasste Artikel, der die vollständige Stichprobe der Little Red Dots im RUBIES-Datensatz präsentiert, wurde zur Veröffentlichung in derselben Zeitschrift angenommen. Bei der Übersetzung dieses Pressemitteilungstextes kam als Zwischenschritt DeepL zum Einsatz.

Die beteiligten MPIA-Forscher sind Anna de Graaff, Hans-Walter Rix und Raphael E. Hviding in Zusammenarbeit mit Gabe Brammer (Cosmic Dawn Center), Jenny Greene (Princeton University), Ivo Labbe (Swinburne University), Rohan Naidu (MIT), Bingjie Wang (Penn State University und Princeton University) und anderen.

Link zur Pressemitteilung des MPIA

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]