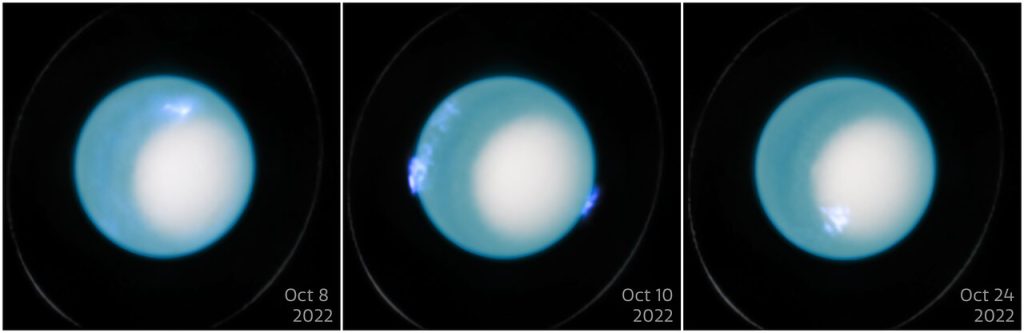

Ein internationales Astronomenteam hat mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops der NASA/ESA mit einer neuartigen Technik die Rotationsgeschwindigkeit des Uranus im Inneren neu gemessen und dabei eine tausendmal höhere Genauigkeit als bisherige Schätzungen erreicht. Durch die Analyse von mehr als einem Jahrzehnt Hubble-Beobachtungen der Uranus-Polarlichter konnten die Forscher die Rotationsperiode des Planeten verfeinern und einen wichtigen neuen Bezugspunkt für die zukünftige Planetenforschung schaffen.

Die Bestimmung der inneren Rotationsgeschwindigkeit eines Planeten ist eine Herausforderung, insbesondere bei einem Planeten wie Uranus, wo direkte Messungen nicht möglich sind. Ein Team unter der Leitung von Laurent Lamy (LIRA, Observatoire de Paris-PSL und LAM, Universität Aix-Marseille, Frankreich) entwickelte eine innovative Methode zur Verfolgung der Rotationsbewegung der Aurora des Uranus. Diese Auroren sind spektakuläre Lichtspiele, die in der oberen Atmosphäre durch das Einströmen energetischer Teilchen in der Nähe der Magnetpole des Planeten erzeugt werden. Die Untersuchung ergab, dass Uranus eine volle Umdrehung in 17 Stunden, 14 Minuten und 52 Sekunden vollzieht – 28 Sekunden länger als die Schätzung der NASA-Sonde Voyager 2 bei ihrem Vorbeiflug 1986.

„Unsere Messung stellt nicht nur eine wichtige Referenz für die Planetenforschung dar, sondern löst auch ein seit langem bestehendes Problem: Frühere Koordinatensysteme, die auf veralteten Rotationsperioden basierten, wurden schnell ungenau und machten es unmöglich, die magnetischen Pole des Uranus über die Zeit zu verfolgen“, erklärt Lamy. „Mit diesem neuen Längengradsystem können wir nun Polarlichtbeobachtungen aus fast 40 Jahren vergleichen und sogar die kommende Uranus-Mission planen.“

Dieser Durchbruch wurde durch Hubbles Langzeitbeobachtung des Uranus möglich. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg hat Hubble regelmäßig dessen ultraviolette Polarlichtemissionen beobachtet, wodurch Forscher die Position der magnetischen Pole mithilfe von Magnetfeldmodellen verfolgen konnten.

„Die kontinuierlichen Beobachtungen des Hubble-Teleskops waren entscheidend“, sagt Lamy. „Ohne diese Fülle an Daten wäre es unmöglich gewesen, das periodische Signal mit der von uns erreichten Genauigkeit zu erfassen.“

Im Gegensatz zu den Polarlichtern der Erde, des Jupiters oder des Saturns verhalten sich die Polarlichter des Uranus einzigartig und unvorhersehbar. Dies ist auf das stark geneigte Magnetfeld des Planeten zurückzuführen, das deutlich von seiner Rotationsachse abweicht. Die Ergebnisse helfen Astronomen nicht nur, die Magnetosphäre des Uranus zu verstehen, sondern liefern auch wichtige Informationen für zukünftige Missionen. Im Rahmen des Planetary Science Decadal Survey in den USA wurde das Konzept der Uranus-Orbiter und ‑Sonden für die künftige Erforschung als vorrangig eingestuft.

Diese Erkenntnisse legen den Grundstein für weitere Studien, die unser Verständnis eines der geheimnisvollsten Planeten unseres Sonnensystems vertiefen werden. Mit seiner Fähigkeit, Himmelskörper über Jahrzehnte hinweg zu beobachten, bleibt das Hubble-Weltraumteleskop ein unverzichtbares Werkzeug der Planetenforschung und ebnet den Weg für die nächste Ära der Uranusforschung.

Diese Ergebnisse beruhen auf Beobachtungen, die mit den Hubble-Programmen GO #12601, 13012, 14036, 16313 und DDT #15380 (PI: L. Lamy) durchgeführt wurden. Die Arbeit des Teams wurde gestern in Nature veröffentlicht.

Hintergrundinformationen

Das Hubble-Weltraumteleskop ist ein internationales Kooperationsprojekt zwischen ESA und NASA.

Bildnachweis: ESA/Hubble, NASA, L. Lamy, L. Sromovsky

Links

Link zur ESA-Pressemitteilung heic2503

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…