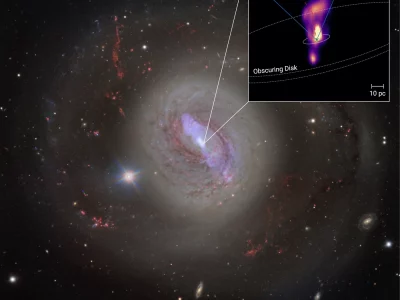

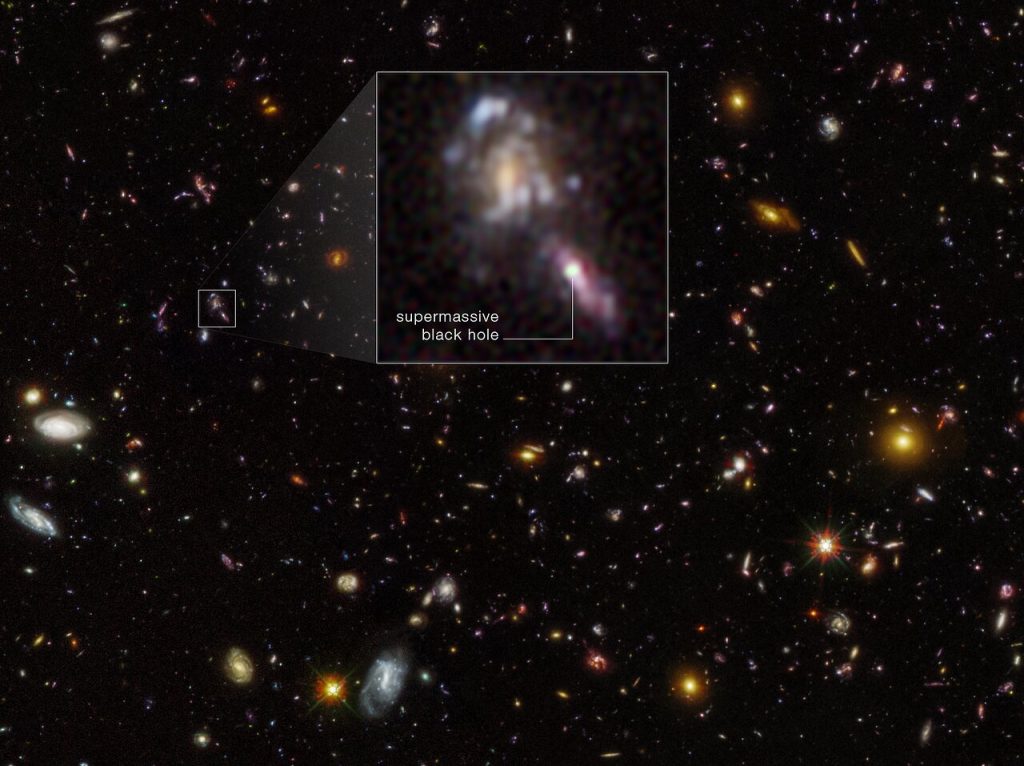

Ende 2019 begann die bis dahin unauffällige Galaxie SDSS1335+0728 plötzlich heller zu leuchten als je zuvor. Um zu verstehen, warum das so ist, haben Astronomen Daten mehrerer Weltraum- und bodengebundener Observatorien, darunter das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO), verwendet, um die Helligkeitsschwankungen der Galaxie zu verfolgen. In einer heute veröffentlichten Studie kommen sie zu dem Schluss, dass sie Zeugen von Veränderungen sind, die noch nie zuvor in einer Galaxie beobachtet wurden – wahrscheinlich das Ergebnis des plötzlichen Erwachens des massiven Schwarzen Lochs in ihrem Kern.

„Stellen Sie sich vor, Sie beobachten seit Jahren eine weit entfernte Galaxie und sie wirkt immer ruhig und inaktiv“, sagt Paula Sánchez Sáez, Astronomin bei der ESO in Deutschland und Hauptautorin der Studie, die zur Veröffentlichung in Astronomy & Astrophysics angenommen wurde. „Plötzlich beginnt ihr [Kern] dramatische Helligkeitsänderungen zu zeigen, anders als alle typischen Ereignisse, die wir bisher gesehen haben.“ Genau das passierte mit SDSS1335+0728, das nun als Galaxie mit einem „aktiven galaktischen Kern“ (AGN) klassifiziert wird – einer hellen, kompakten Region, die von einem massereichen schwarzen Loch angetrieben wird – nachdem es im Dezember 2019 dramatisch heller wurde [1] .

Einige Phänomene wie Supernova-Explosionen oder Gezeitenkräfte – wenn ein Stern einem schwarzen Loch zu nahe kommt und auseinandergerissen wird – können Galaxien plötzlich aufleuchten lassen. Diese Helligkeitsschwankungen halten jedoch normalerweise nur einige Dutzend oder höchstens einige Hundert Tage an. SDSS1335+0728 leuchtet auch heute noch heller, mehr als vier Jahre nachdem sie zum ersten Mal „eingeschaltet“ wurde. Darüber hinaus sind die in der 300 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie im Sternbild Jungfrau festgestellten Helligkeitsschwankungen anders als alles bisher Dagewesene, was die Astronomen auf eine andere Erklärung schließen lässt.

Das Team versuchte, diese Helligkeitsschwankungen zu verstehen, indem es eine Kombination aus Archivdaten und neuen Beobachtungen von verschiedenen Einrichtungen, einschließlich des X‑Shooter-Instruments am VLT der ESO in der chilenischen Atacama-Wüste, verwendete [2]. Beim Vergleich der vor und nach Dezember 2019 aufgenommenen Daten stellten sie fest, dass SDSS1335+0728 nun viel mehr Licht bei ultravioletten, optischen und infraroten Wellenlängen ausstrahlt. Im Februar 2024 begann die Galaxie außerdem, Röntgenstrahlen auszusenden. „Dieses Verhalten ist beispiellos“, sagt Sánchez Sáez, der auch am Millennium Institute of Astrophysics (MAS) in Chile tätig ist.

„Die greifbarste Möglichkeit, dieses Phänomen zu erklären, ist, dass wir beobachten, wie der [Kern] der Galaxie beginnt, (…) Aktivität zu zeigen“, sagt Co-Autorin Lorena Hernández García von MAS und der Universität Valparaíso in Chile. „Wenn das so ist, wäre dies das erste Mal, dass wir die Aktivierung eines massiven Schwarzen Lochs in Echtzeit beobachten.“

Im Zentrum der meisten Galaxien, einschließlich der Milchstraße, gibt es massereiche Schwarze Löcher, mit mehr als hunderttausend Sonnenmassen. „Normalerweise schlafen diese riesigen Monster und sind nicht direkt sichtbar“, erklärt Co-Autor Claudio Ricci von der Diego Portales University, ebenfalls in Chile. „Im Fall von SDSS1335+0728 konnten wir das Erwachen des massereichen Schwarzen Lochs beobachten, das plötzlich begann, das in seiner Umgebung vorhandene Gas zu verzehren, und dabei sehr hell wurde.“

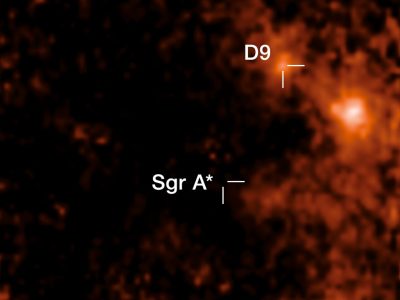

„[Dieser] Prozess (…) wurde noch nie zuvor beobachtet“, sagt Hernández García. Frühere Studien berichteten von inaktiven Galaxien, die nach mehreren Jahren aktiv wurden, aber dies ist das erste Mal, dass der Prozess selbst – das Erwachen des Schwarzen Lochs – in Echtzeit beobachtet wurde. Ricci, der auch am Kavli-Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Peking in China tätig ist, fügt hinzu: „Dies könnte auch mit unserem eigenen Sgr A* passieren, dem massiven Schwarzen Loch (…), das sich im Zentrum unserer Galaxie befindet“, aber es ist unklar, wie wahrscheinlich dies ist.

Um alternative Erklärungen auszuschließen, sind noch weitere Beobachtungen erforderlich. Eine weitere Möglichkeit ist, dass wir ein ungewöhnlich langsames Gezeitenereignis oder sogar ein neues Phänomen beobachten. Wenn es sich tatsächlich um ein Gezeitenereignis handelt, wäre dies das längste und schwächste Ereignis dieser Art, das jemals beobachtet wurde. „Unabhängig von der Art der Veränderungen liefert [diese Galaxie] wertvolle Informationen darüber, wie Schwarze Löcher wachsen und sich entwickeln“, sagt Sánchez Sáez. „Wir erwarten, dass Instrumente wie [MUSE am VLT oder die am kommenden Extremely Large Telescope (ELT)] entscheidend dazu beitragen werden, zu verstehen, [warum die Galaxie heller wird].“

Anmerkungen

[1] Die ungewöhnlichen Helligkeitsschwankungen der Galaxie SDSS1335+0728 wurden vom Zwicky Transient Facility (ZTF)-Teleskop in den USA entdeckt. Anschließend klassifizierte der unter chilenischer Leitung stehende Automatic Learning for the Rapid Classification of Events (ALeRCE)-Broker SDSS1335+0728 als aktiven galaktischen Kern.

[2] Das Team sammelte Archivdaten von NASAs Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) und Galaxy Evolution Explorer (GALEX), dem Two Micron All Sky Survey (2MASS), dem Sloan Digital Sky Survey (SDSS) und dem eROSITA-Instrument auf dem IKI sowie dem Weltraumobservatorium Spektr-RG des DLR. Neben dem VLT der ESO wurden die Folgebeobachtungen mit dem Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR), dem WM Keck Observatory sowie dem Neil Gehrels Swift Observatory und dem Chandra X‑ray Observatory der NASA durchgeführt.

ESO Press Release

Hintergrundinformationen

Diese Forschung wurde in einem Artikel mit dem Titel „SDSS1335+0728: Das Erwachen eines ∼ 10 6 M⊙ Schwarzen Lochs“ vorgestellt, der in Astronomy & Astrophysics ( https://aanda.org/10.1051/0004–6361/202347957 ) veröffentlicht wurde.

Das Team besteht aus P. Sánchez-Sáez (Europäische Südsternwarte, Garching, Deutschland [ESO] und Millenium Institute of Astrophysics, Chile [MAS]), L. Hernández-García (MAS und Instituto de Física y Astronomía, Universidad de Valparaíso, Chile [IFA-UV]), S. Bernal (IFA-UV und Millennium Nucleus für transversale Forschung und Technologie zur Erforschung supermassiver Schwarzer Löcher, Chile [TITANS]), A. Bayo (ESO), G. Calistro Rivera (ESO und Deutsche Raumfahrtagentur [DLR]), FE Bauer (Instituto de Astrofísica, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile; Centro de Astroingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile; MAS; und Space Science Institute, USA), C. Ricci (Instituto de Estudios Astrofísicos, Universidad Diego Portales, Chile [UDP] und Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics, China), A. Merloni (Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, Deutschland [MPE]), MJ Graham (California Institute of Technology, USA), R. Cartier (Gemini Observatory, NSF National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory, Chile, und UDP), P. Arévalo (IFA-UV und TITANS), RJ Assel (UDP), A. Concas (ESO und INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italien), D. Homan (Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Deutschland [AIP]), M. Krumpe (AIP), P. Lira (Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Chile [UChile], und TITANS), A. Malyali (MPE), ML Martínez-Aldama (Abteilung für Astronomie, Universidad de Concepción, Chile), AM Muñoz Arancibia (MAS und Zentrum für mathematische Modellierung, Universität von Chile, Chile [CMM-UChile]), A. Rau (MPE), G. Bruni (INAF – Institut für Weltraumastrophysik und Planetologie, Italien), F. Förster (Initiative für Daten und künstliche Intelligenz, Universität von Chile, Chile; MAS; CMM-UChile; und UChile), M. Pavez-Herrera (MAS), D. Tubín-Arenas (AIP) und M. Brightman (Cahill Center for Astrophysics, California Institute of Technology, USA).

Die Europäische Südsternwarte (ESO) ermöglicht es Wissenschaftlern weltweit, die Geheimnisse des Universums zum Wohle aller zu entdecken. Wir entwerfen, bauen und betreiben bodengestützte Observatorien von Weltklasse – mit denen Astronomen spannende Fragen angehen und die Faszination der Astronomie verbreiten – und fördern die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Astronomie. Die 1962 als zwischenstaatliche Organisation gegründete ESO wird heute von 16 Mitgliedstaaten (Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Finnland, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich) sowie dem Gastgeberland Chile und Australien als strategischem Partner unterstützt. Der Hauptsitz der ESO sowie ihr Besucherzentrum und Planetarium, die ESO Supernova, befinden sich in der Nähe von München in Deutschland, während unsere Teleskope in der chilenischen Atacamawüste stehen, einem wunderbaren Ort mit einzigartigen Bedingungen zur Himmelsbeobachtung. Die ESO betreibt drei Beobachtungsstandorte: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO das Very Large Telescope und sein Very Large Telescope Interferometer sowie Durchmusterungsteleskope wie VISTA. Ebenfalls auf dem Paranal wird die ESO das Cherenkov Telescope Array South beherbergen und betreiben, das größte und empfindlichste Gammastrahlenobservatorium der Welt. Gemeinsam mit internationalen Partnern betreibt die ESO ALMA auf Chajnantor, eine Einrichtung, die den Himmel im Millimeter- und Submillimeterbereich beobachtet. Auf dem Cerro Armazones in der Nähe des Paranal bauen wir „das größte Auge der Welt am Himmel“ – das Extremely Large Telescope der ESO. Von unseren Büros in Santiago, Chile, aus unterstützen wir unsere Aktivitäten im Land und arbeiten mit chilenischen Partnern und der Gesellschaft zusammen.

Links

- Forschungsbericht

- Fotos vom VLT

- Weitere Informationen zum Extremely Large Telescope der ESO finden Sie auf unserer Website und in unserer Pressemappe.

Link zur ESO-Pressemitteilung

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…