Objekte des Monats: Der offene Sternhaufen NGC 1502

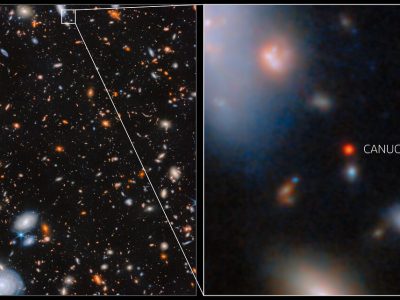

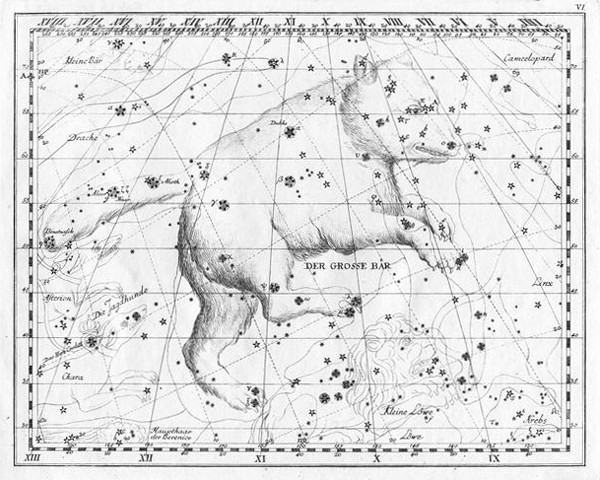

NGC 1502 ist ein offener Sternhaufen im nördlichen Sternbild Giraffe (Camelopardalis). Er wurde am 3. November 1787 vom deutsch-britischen Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel mit seinem 18,7‑Zoll-Spiegelteleskop entdeckt. Herschel beschrieb ihn als einen ziemlich reichen und bemerkenswert dichten Sternhaufen von etwas länglicher Form. Sein Sohn John Herschel beobachtete ihn später erneut und nahm ihn unter der Nummer 802 in seinen „General Catalogue of Nebulae and Clusters“ auf. Im englischen Sprachraum ist NGC 1502 auch als „Jolly Roger Cluster“ bzw.…

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…