Das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) hat einen Stern kurz nach seinem explosiven Tod beobachtet, gerade als die Druckwelle die Sternoberfläche durchbrach. Zum ersten Mal konnten Astronominnen und Astronomen die Form der Explosion in ihrer frühestmöglichen, kurzlebigen Phase bestimmen. Dieser Vorgang wäre einen Tag später nicht mehr zu beobachten gewesen. Die Beobachtung hilft dabei, eine ganze Reihe von Fragen zur Umwandlung massereicher Sterne in Supernovae zu beantworten.

Als die Supernova-Explosion SN 2024ggi in der Nacht des 10. April 2024 Ortszeit erstmals entdeckt wurde, war Yi Yang, Assistenzprofessor an der Tsinghua-Universität in Peking (China) und Hauptautor der neuen Studie, gerade nach einem Langstreckenflug in San Francisco gelandet. Ihm war klar, dass er schnell handeln musste. Zwölf Stunden später hatte er einen Beobachtungsantrag an die ESO geschickt. Nach einem sehr schnellen Genehmigungsprozess richtete das VLT-Teleskop in Chile am 11. April seinen Blick auf die Supernova – nur 26 Stunden nach ihrer ursprünglichen Entdeckung.

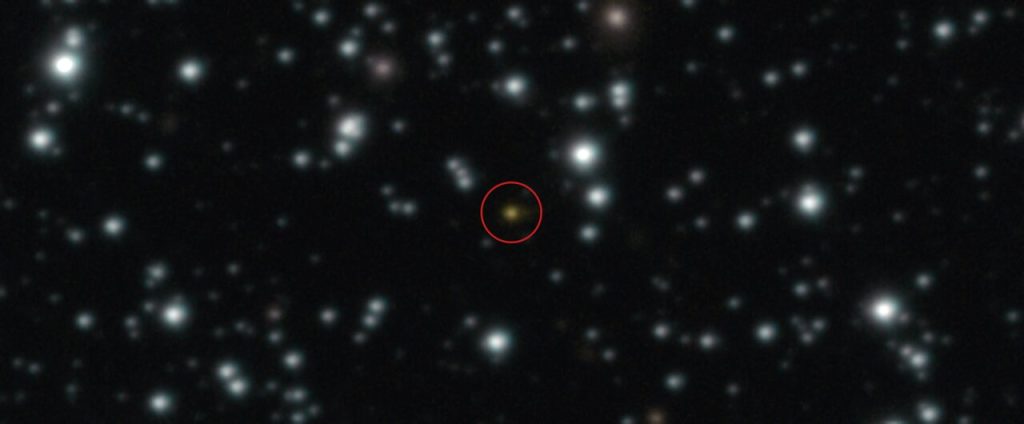

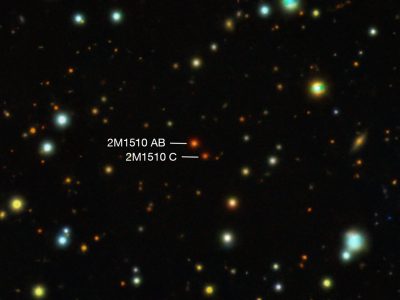

SN 2024ggi befindet sich in der Galaxie NGC 3621 in Richtung des Sternbilds Wasserschlange (Hydra), „nur“ 22 Millionen Lichtjahre entfernt – astronomisch gesehen in unmittelbarer Nachbarschaft. Mit einem großen Teleskop und dem passenden Instrument erkannte das internationale Team die seltene Gelegenheit, kurz nach dem Ereignis die Form der Explosion zu entschlüsseln. „Die ersten VLT-Beobachtungen erfassten die Phase, in der Materie, die durch die Explosion nahe dem Zentrum des Sterns beschleunigt wurde, durch die Sternoberfläche brach. Für einige Stunden konnten die Geometrie des Sterns und seiner Explosion gleichzeitig beobachtet werden“, sagt Dietrich Baade, Astronom der ESO in Deutschland und Mitautor der heute in Science Advances veröffentlichten Studie.

„Die Geometrie einer Supernova-Explosion liefert grundlegende Informationen über die Sternentwicklung und die physikalischen Prozesse, die zu diesen kosmischen Feuerwerken führen“, erklärt Yang. Die genauen Mechanismen hinter Supernova-Explosionen massereicher Sterne – solcher mit mehr als dem Achtfachen der Sonnenmasse – sind weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Debatten und gehören zu den zentralen offenen Fragen. Der Vorläufer von SN 2024ggi war ein Roter Überriese mit 12 bis 15 Sonnenmassen und einem Radius, der 500-mal größer war als der der Sonne. Damit ist SN 2024ggi ein klassisches Beispiel für die Explosion eines massereichen Sterns.

Es ist bekannt, dass ein typischer Stern während seines Lebens aufgrund eines sehr präzisen Gleichgewichts zwischen der ihn zusammenziehenden Gravitationskraft und dem nach außen gerichteten Druck seines nuklearen Motors eine kugelförmige Gestalt beibehält. Wenn die letzte Energiequelle erschöpft ist, beginnt dieser nukleare Motor zu stottern. Bei massereichen Sternen markiert dies den Beginn einer Supernova: Der Kern des sterbenden Sterns kollabiert, die umgebenden Masseschichten fallen auf ihn zurück und werden abgestoßen. Diese Rückprall-Schockwelle breitet sich nach außen aus und zerstört den Stern.

Sobald der Schock die Oberfläche durchbricht, setzt er enorme Energiemengen frei – die Supernova wird dadurch drastisch heller und sichtbar. Während einer kurzlebigen Phase lässt sich die anfängliche Form dieses „Durchbruchs“ untersuchen, bevor die Explosion mit dem Material um den sterbenden Stern interagiert.

Genau das haben Astronominnen und Astronomen nun erstmals mit dem VLT der ESO erreicht – mithilfe einer Technik namens „Spektropolarimetrie“. „Die Spektropolarimetrie liefert Informationen über die Geometrie der Explosion, die mit anderen Beobachtungsmethoden nicht zugänglich sind, weil die Winkelskalen viel zu klein sind“, sagt Lifan Wang, Mitautor und Professor an der Texas A&M University (USA), der zu Beginn seiner astronomischen Laufbahn als Student bei der ESO tätig war. Obwohl der explodierende Stern nur als einzelner Punkt erscheint, enthält die Polarisation seines Lichts verborgene Hinweise auf seine Geometrie, die das Team entschlüsseln konnte. [1]

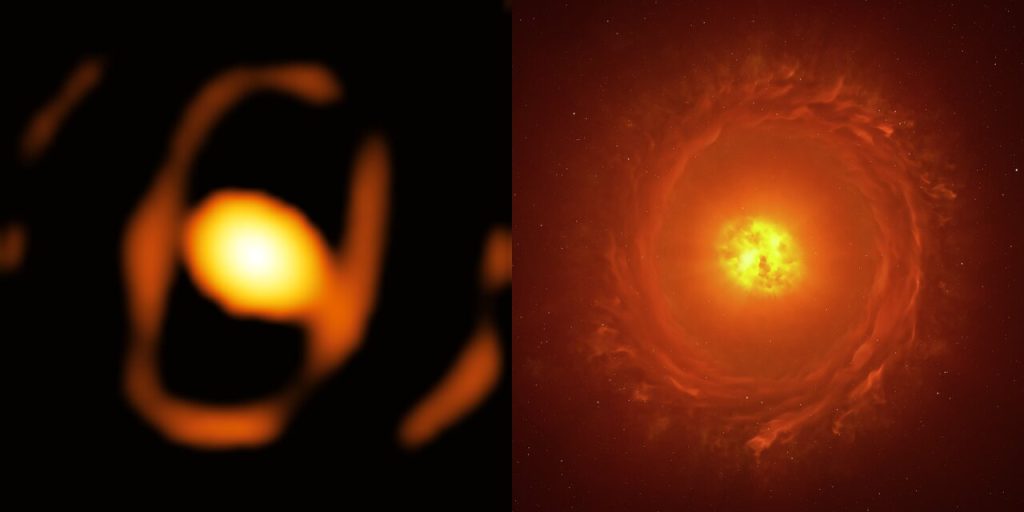

Die einzige Einrichtung auf der Südhalbkugel, die in der Lage ist, die Form einer Supernova auf diese Weise zu erfassen, ist das am VLT installierte FORS2-Instrument. Mit den FORS2-Daten fanden die Astronominnen und Astronomen heraus, dass der anfängliche Materieauswurf die Form einer Olive hatte. Während sich die Explosion nach außen ausbreitete und mit dem Material um den Stern kollidierte, wurde die Form flacher, aber die Symmetrieachse des Auswurfs blieb unverändert. „Diese Ergebnisse deuten auf einen gemeinsamen physikalischen Mechanismus hin, der die Explosion vieler massereicher Sterne antreibt – er zeigt eine klar definierte axiale Symmetrie und wirkt auf großen Skalen“, so Yang.

Mit diesem Wissen können Astronominnen und Astronomen bereits einige der bestehenden Supernova-Modelle ausschließen und andere verbessern, um neue Einblicke in die kraftvollen Todesfälle massereicher Sterne zu gewinnen. „Diese Entdeckung verändert nicht nur unser Verständnis stellarer Explosionen, sondern zeigt auch, was möglich ist, wenn Wissenschaft Grenzen überwindet“, sagt Mitautor und ESO-Astronom Ferdinando Patat. „Sie erinnert eindrücklich daran, dass Neugier, Zusammenarbeit und rasches Handeln tiefe Einblicke in die Physik liefern können, die unser Universum prägt.“

Endnoten

[1] Lichtteilchen (Photonen) haben eine Eigenschaft, die als Polarisation bezeichnet wird. In einer Kugel, der Form der meisten Sterne, heben sich die Polarisationen der einzelnen Photonen gegenseitig auf, sodass die Nettopolarisation des Objekts Null ist. Wenn Astronomen eine Nettopolarisation ungleich Null messen, können sie daraus auf die Form des Objekts – eines Sterns oder einer Supernova – schließen, das das beobachtete Licht aussendet.

Hintergrundinformationen

Diese Forschungsarbeit wurde in einem Artikel präsentiert, der in Science Advances erscheinen wird (doi: 10.1126/sciadv.adx2925).

Links

- Forschungsartikel

- Fotos vom VLT

- Neue ESO-Analyse bestätigt schwere Beeinträchtigungen durch geplanten Industriekomplex in der Nähe des Paranal

Link zur ESO-Pressemitteilung eso2520

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]