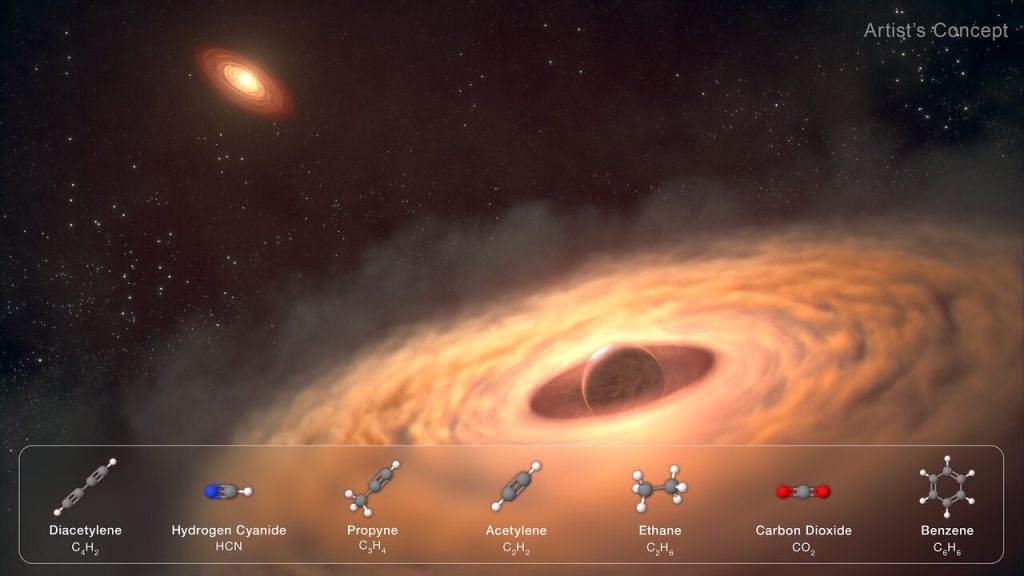

Das James-Webb-Weltraumteleskop von NASA/ESA/CSA hat die ersten direkten Messungen der chemischen und physikalischen Eigenschaften einer potenziellen mondbildenden Scheibe um einen großen Exoplaneten durchgeführt. Die kohlenstoffreiche Scheibe namens CT Cha B, die den Planeten umgibt und 625 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, ist eine mögliche Baustelle für Monde, obwohl in den Webb-Daten keine Monde nachgewiesen wurden.

Unser Sonnensystem umfasst acht große Planeten und mehr als 400 bekannte Monde, die sechs dieser Planeten umkreisen. Woher stammen sie alle? Es gibt verschiedene Entstehungsmechanismen. Große Monde, wie die vier Galileischen Monde um Jupiter, kondensierten bei ihrer Entstehung aus einer Staub- und Gasscheibe, die den Planeten umgab. Dies geschah jedoch vor über 4 Milliarden Jahren, und es gibt heute kaum forensische Beweise dafür.

Webb hat nun den ersten direkten Blick auf Material in einer Scheibe um einen großen Exoplaneten ermöglicht. Ein internationales Team von Astronomen hat eine kohlenstoffreiche Scheibe entdeckt, die den Planeten CT Cha b umgibt, der 625 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Der junge Stern, den der Planet umkreist, ist erst 2 Millionen Jahre alt und akkumuliert weiterhin zirkumstellares Material. Die von Webb entdeckte zirkumplanetare Scheibe ist jedoch nicht Teil der größeren Akkretionsscheibe um den Zentralstern. Die beiden Objekte sind 74 Milliarden Kilometer voneinander entfernt.

Die Beobachtung der Planeten- und Mondentstehung ist grundlegend für das Verständnis der Entwicklung von Planetensystemen in unserer Galaxie. Monde sind wahrscheinlich zahlreicher als Planeten, und einige könnten Lebensraum für Leben sein, wie wir es kennen. Doch wir stehen erst am Anfang einer Ära, in der wir ihre Entstehung beobachten können.

Diese Entdeckung trägt laut den Forschern zu einem besseren Verständnis der Planeten- und Mondentstehung bei. Webbs Daten sind von unschätzbarem Wert für Vergleiche mit der Entstehung unseres Sonnensystems vor über 4 Milliarden Jahren.

„Wir können Hinweise auf die Scheibe um den Begleiter sehen und zum ersten Mal die Chemie untersuchen. Wir beobachten nicht nur die Entstehung des Mondes, sondern auch die Entstehung dieses Planeten“, sagte Co-Autorin Sierra Grant von der Carnegie Institution for Science in Washington, D.C., USA.

„Wir sehen, welches Material sich ansammelt, um den Planeten und die Monde zu bilden“, fügte Hauptautorin Gabriele Cugno von der Universität Zürich in der Schweiz und Mitglied des Nationalen Forschungsschwerpunkts PlanetS hinzu.

Das Sternenlicht analysieren

Die Infrarotbeobachtungen von CT Cha b wurden mit dem MIRI (Mid-Infrared Instrument) von Webb unter Verwendung seines Spektrografen mit mittlerer Auflösung durchgeführt. Ein erster Blick in Webbs Archivdaten ergab Anzeichen von Molekülen innerhalb der zirkumplanetaren Scheibe, was zu einer tieferen Untersuchung der Daten motivierte. Da das schwache Signal des Planeten im grellen Licht des Muttersterns verborgen ist, mussten die Forscher das Licht des Sterns mithilfe kontrastreicher Methoden vom Licht des Planeten trennen.

„Wir sahen Moleküle an der Position des Planeten und wussten daher, dass es dort Material gab, nach dem es sich zu graben lohnte. Wir verbrachten ein Jahr damit, die Daten zu entschlüsseln. Es erforderte wirklich viel Ausdauer“, sagte Grant.

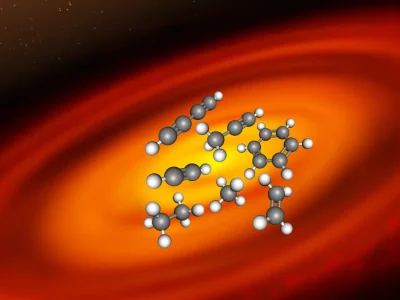

Schließlich entdeckte das Team sieben kohlenstoffhaltige Moleküle in der Scheibe des Planeten, darunter Acetylen (C2H2) und Benzol (C6H6). Diese kohlenstoffreiche Chemie steht in starkem Kontrast zu der Chemie in der Scheibe um den Mutterstern, wo die Forscher zwar Wasser, aber keinen Kohlenstoff fanden. Der Unterschied zwischen den beiden Scheiben liefert Hinweise auf ihre schnelle chemische Entwicklung innerhalb von nur 2 Millionen Jahren.

Entstehung der Monde

Eine zirkumplanetare Trümmerscheibe wird seit langem als Geburtsort der vier großen Jupitermonde vermutet. Diese Galileischen Satelliten müssen sich vor Milliarden von Jahren aus einer solchen abgeflachten Scheibe herausgebildet haben, wie ihre koplanaren Umlaufbahnen um Jupiter belegen. Die beiden äußersten Galileischen Monde, Ganymed und Kallisto, bestehen zu 50% aus Wassereis. Sie haben aber vermutlich einen Gesteinskern, möglicherweise aus Kohlenstoff oder Silizium.

„Wir wollen mehr darüber erfahren, wie in unserem Sonnensystem Monde entstanden sind. Das bedeutet, dass wir uns andere Systeme ansehen müssen, die sich noch im Aufbau befinden. Wir versuchen zu verstehen, wie das alles funktioniert“, sagte Cugno. „Wie entstehen diese Monde? Was sind ihre Bestandteile? Welche physikalischen Prozesse spielen dabei eine Rolle und in welchen Zeiträumen? Mit Webb können wir das Drama der Mondentstehung mitverfolgen und diese Fragen zum ersten Mal beobachtend untersuchen.“

Im kommenden Jahr wird das Team Webb nutzen, um eine umfassende Untersuchung ähnlicher Objekte durchzuführen, um die Vielfalt der physikalischen und chemischen Eigenschaften in den Scheiben um junge Planeten besser zu verstehen.

Diese Ergebnisse werden heute in den Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Hintergrundinformationen

Webb ist das größte und leistungsstärkste Teleskop, das jemals ins All geschickt wurde. Im Rahmen eines internationalen Kooperationsabkommens stellte die ESA den Startdienst für das Teleskop mit der Trägerrakete Ariane 5 bereit. In Zusammenarbeit mit Partnern war die ESA für die Entwicklung und Qualifizierung der Anpassungen der Ariane 5 für die Webb-Mission sowie für die Beschaffung des Startdienstes durch Arianespace verantwortlich. Die ESA stellte auch den Spektrografen NIRSpec und 50% des Mittelinfrarot-Instruments MIRI zur Verfügung, das von einem Konsortium national finanzierter europäischer Institute (dem MIRI European Consortium) in Zusammenarbeit mit dem JPL und der University of Arizona entwickelt und gebaut wurde.

Webb ist eine internationale Partnerschaft zwischen der NASA, der ESA und der Canadian Space Agency (CSA).

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, G. Cugno (Universität Zürich, NCCR PlanetS), S. Grant (Carnegie Institution for Science), J, Olmsted (STScI), L. Hustak (STScI)

Links

- Wissenschaftliches Paper

- Veröffentlichung auf der ESA-Website

- Veröffentlichung auf der NASA-Website

- Veröffentlichung auf der STScI-Website

Link zur ESA-Pressemitteilung weic2521

[…] drei großen Stürme 2024/25 im Keogramm-Vergleich, die größten Stürme der Zyklen 23 und 25, ein Beobachtungsbericht, ein Zeitraffer und…