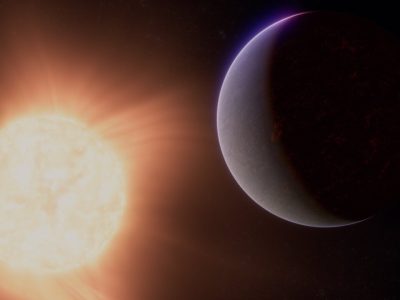

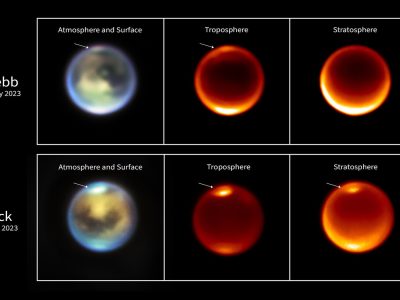

Der Exoplanet TRAPPIST‑1 d fasziniert Astronomen, die nach möglicherweise bewohnbaren Welten außerhalb unseres Sonnensystems suchen, da er ähnlich groß wie die Erde ist, aus Gestein besteht und sich in einem Bereich um seinen Stern befindet, in dem flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche theoretisch möglich ist. Laut einer neuen Studie, die Daten des James-Webb-Weltraumteleskops der NASA/ESA/CSA verwendet, verfügt er jedoch nicht über eine erdähnliche Atmosphäre.

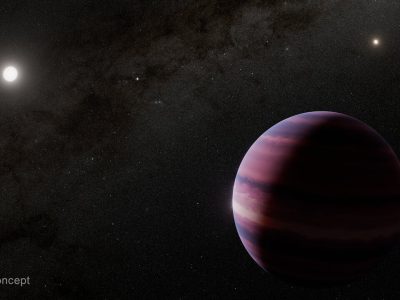

Eine schützende Atmosphäre, eine freundliche Sonne und viel flüssiges Wasser – die Erde ist ein besonderer Ort. Mit den beispiellosen Fähigkeiten des Webb-Teleskops wollen Astronomen herausfinden, wie besonders und selten unser Heimatplanet ist. Kann diese gemäßigte Umgebung auch anderswo existieren, sogar um einen anderen Sterntyp herum? Das TRAPPIST-1-System bietet eine spannende Gelegenheit, dieser Frage nachzugehen, da es sieben erdgroße Welten enthält, die den häufigsten Sterntyp in der Galaxie umkreisen: einen Roten Zwerg.

„Letztendlich wollen wir wissen, ob so etwas wie die Umgebung, die wir auf der Erde vorfinden, auch anderswo existieren kann und unter welchen Bedingungen. Während uns das James Webb-Weltraumteleskop erstmals die Möglichkeit gibt, diese Frage auf erdgroßen Planeten auszudehnen, können wir TRAPPIST‑1 d zum jetzigen Zeitpunkt von einer Liste potenzieller Zwillinge oder Cousins der Erde ausschließen“, sagte Caroline Piaulet-Ghorayeb von der University of Chicago und dem Trottier Institute for Research on Exoplanets (IREx) an der Université de Montréal, Hauptautorin der im Astrophysical Journal veröffentlichten Studie.

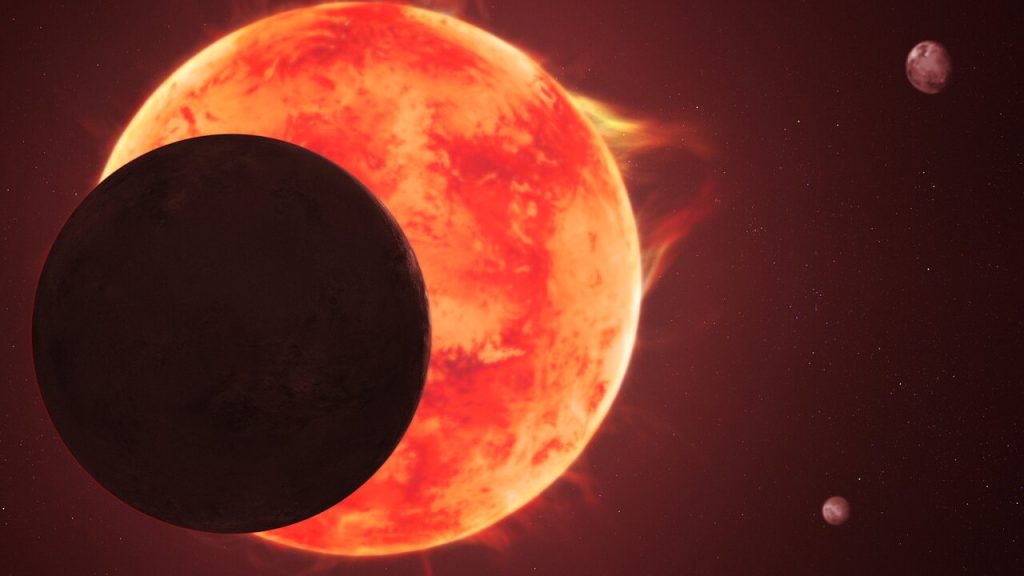

Der Planet TRAPPIST‑1 d

Das TRAPPIST-1-System ist 40 Lichtjahre entfernt und wurde 2017 dank Daten des außer Dienst gestellten Spitzer-Weltraumteleskops der NASA und anderer Observatorien als Rekordhalter für die meisten erdgroßen Gesteinsplaneten um einen einzelnen Stern bekannt. Da es sich bei diesem Stern um einen lichtschwachen, relativ kalten Roten Zwerg handelt, liegt die „habitable Zone“ – in der die Temperatur des Planeten genau richtig sein könnte, sodass flüssiges Oberflächenwasser möglich ist – viel näher am Stern als in unserem Sonnensystem. TRAPPIST‑1 d, der dritte Planet des Roten Zwergsterns, liegt an der Schwelle zu dieser gemäßigten Zone, doch sein Abstand zu seinem Stern beträgt nur 2 Prozent des Abstands der Erde von der Sonne. TRAPPIST‑1 d vollendet eine vollständige Umlaufbahn um seinen Stern, sein Jahr, in nur vier Erdentagen.

Das NIRSpec-Instrument (Near-Infrared Spectrograph) von Webb konnte auf TRAPPIST‑1 d keine in der Erdatmosphäre häufig vorkommenden Moleküle wie Wasser, Methan oder Kohlendioxid nachweisen. Piaulet-Ghorayeb skizzierte jedoch mehrere Möglichkeiten für den Exoplaneten, die für weitere Untersuchungen offen bleiben.

„Es gibt mehrere mögliche Gründe, warum wir um TRAPPIST‑1 d keine Atmosphäre entdecken. Es könnte eine extrem dünne Atmosphäre haben, die schwer zu erkennen ist, ähnlich wie beim Mars. Alternativ könnten sehr dichte Wolken in großer Höhe die Erkennung spezifischer atmosphärischer Signaturen blockieren – ähnlich wie bei der Venus. Oder es könnte sich um einen kargen Felsen ohne jegliche Atmosphäre handeln“, sagte Piaulet-Ghorayeb.

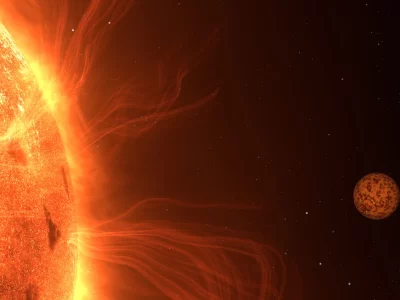

Der Stern TRAPPIST‑1

Was auch immer auf TRAPPIST‑1 d zutrifft, es ist schwierig ein Planet im Orbit eines roten Zwergsterns zu sein. TRAPPIST‑1, der Mutterstern des Systems, ist bekannt für seine Unbeständigkeit und setzt häufig hochenergetische Strahlung frei, die die Atmosphäre seiner kleinen Planeten zerstören kann, insbesondere derjenigen, die ihm am nächsten kommen. Dennoch sind Wissenschaftler motiviert, nach Anzeichen von Atmosphären auf den TRAPPIST-1-Planeten zu suchen, da rote Zwergsterne die häufigsten Sterne in unserer Galaxie sind. Wenn Planeten hier unter Wellen harter Sternstrahlung eine Atmosphäre bewahren können, könnten sie es, wie man so schön sagt, überallhin schaffen.

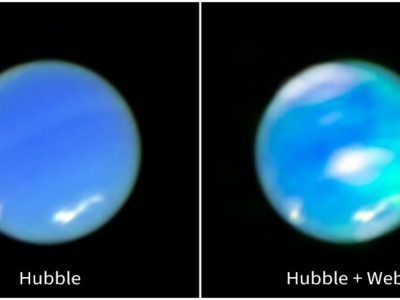

„Webbs empfindliche Infrarotinstrumente ermöglichen es uns erstmals, in die Atmosphären dieser kleineren, kälteren Planeten einzudringen“, sagte Björn Benneke vom IREx an der Université de Montréal, ein Co-Autor der Studie. „Wir stehen erst am Anfang, Webb zu nutzen, um nach Atmosphären auf erdgroßen Planeten zu suchen und die Grenze zwischen Planeten, die eine Atmosphäre halten können, und solchen, die dies nicht können, zu ziehen.“

Die äußeren TRAPPIST-1-Planeten

Webbs Beobachtungen der äußeren Planeten von TRAPPIST‑1 bergen Potenzial, aber auch Gefahren. Einerseits, so Benneke, hätten die Planeten e, f, g und h möglicherweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Atmosphäre zu besitzen, da sie weiter von den energiereichen Eruptionen ihres Muttersterns entfernt seien. Aufgrund ihrer Entfernung und der kälteren Umgebung seien atmosphärische Signaturen jedoch selbst mit Webbs Infrarotinstrumenten schwieriger zu erkennen.

„Es besteht noch Hoffnung für die Atmosphären der TRAPPIST-1-Planeten“, sagte Piaulet-Ghorayeb. „Obwohl wir bei Planet d keine große, deutliche atmosphärische Signatur gefunden haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass die äußeren Planeten viel Wasser und andere atmosphärische Komponenten enthalten.“ „Unsere Detektivarbeit hat gerade erst begonnen. Während sich TRAPPIST‑1 d als karger Felsbrocken erweisen könnte, der von einem grausamen roten Stern beleuchtet wird, könnten die äußeren Planeten TRAPPIST-1e, f, g und h dennoch dichte Atmosphären besitzen“, fügte Ryan MacDonald hinzu, ein Co-Autor des Artikels, der jetzt an der University of St Andrews in Großbritannien und zuvor an der University of Michigan tätig war. „Dank Webb wissen wir nun, dass TRAPPIST‑1 d alles andere als eine gastfreundliche Welt ist. Wir lernen, dass die Erde im Kosmos eine noch besondere Rolle spielt.“

Hintergrundinformationen

Webb ist das größte und leistungsstärkste Teleskop, das jemals ins All geschickt wurde. Im Rahmen einer internationalen Kooperationsvereinbarung stellte die ESA den Startdienst für das Teleskop mit der Trägerrakete Ariane 5 bereit. In Zusammenarbeit mit Partnern war die ESA für die Entwicklung und Qualifizierung der Anpassungen der Ariane 5 für die Webb-Mission sowie für die Beschaffung des Startdienstes durch Arianespace verantwortlich. Die ESA stellte auch den Spektrografen NIRSpec und 50 % des Mittelinfrarot-Instruments MIRI zur Verfügung, das von einem Konsortium national finanzierter europäischer Institute (dem MIRI European Consortium) in Zusammenarbeit mit dem JPL und der University of Arizona entwickelt und gebaut wurde.

Webb ist eine internationale Partnerschaft zwischen NASA, ESA und der Canadian Space Agency (CSA).

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI)

Links

- Wissenschaftliches Paper

- Veröffentlichung auf der ESA-Website

- Veröffentlichung auf der STScI-Website

- Veröffentlichung auf der NASA-Website

Link zur ESA-Pressemitteilung weic2516

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]