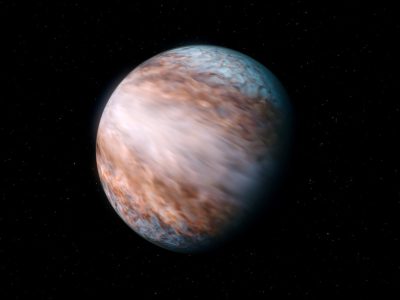

Astronominnen und Astronomen haben einen gewaltigen Wachstumsschub bei einem sogenannten Einzelgänger-Planeten entdeckt. Im Gegensatz zu den Planeten in unserem Sonnensystem umkreisen solche Objekte keine Sterne, sondern treiben frei im All. Neue Beobachtungen mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) zeigen, dass dieser frei schwebende Planet Gas und Staub aus seiner Umgebung mit einer Rate von sechs Milliarden Tonnen pro Sekunde verschlingt. Dies ist die bislang stärkste Wachstumsrate, die je bei einem Einzelgänger-Planeten – oder überhaupt bei einem Planeten – gemessen wurde, und liefert wertvolle Einblicke in ihre Entstehung und Entwicklung.

„Viele Menschen stellen sich Planeten als ruhige und stabile Welten vor. Doch mit dieser Entdeckung sehen wir, dass frei im All schwebende Himmelskörper planetarer Masse durchaus aufregende Orte sein können“, sagt Víctor Almendros-Abad, Astronom am Astronomischen Observatorium von Palermo des italienischen Nationalen Instituts für Astrophysik (INAF) und Erstautor der neuen Studie.

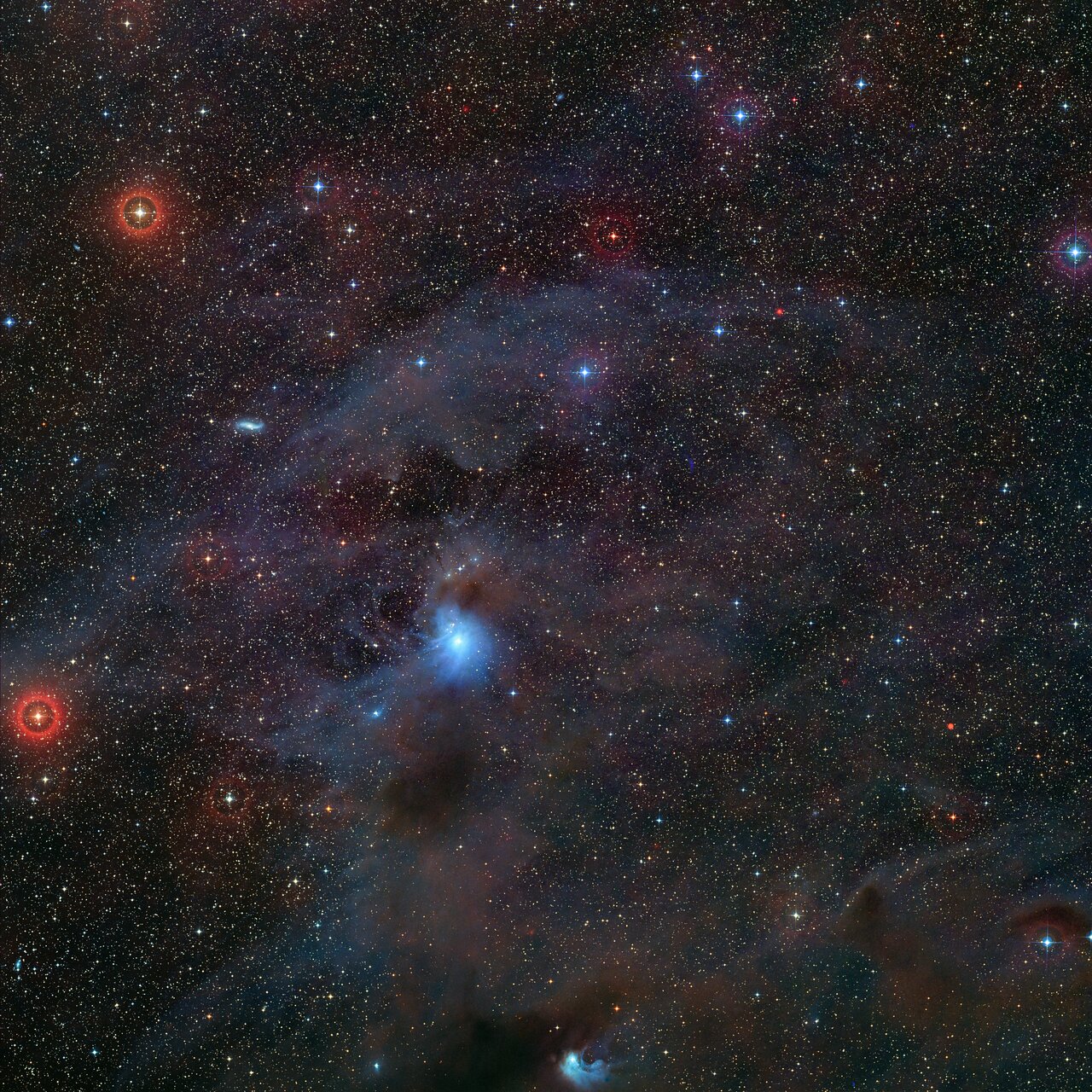

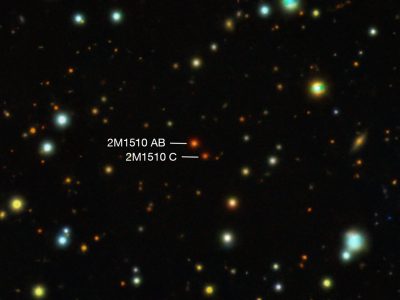

Das neu untersuchte Objekt, dessen Masse fünf- bis zehnmal so groß ist wie die des Jupiters, befindet sich rund 620 Lichtjahre entfernt im Sternbild Chamäleon. Offiziell trägt es die Bezeichnung Cha 1107–7626. Dieser Einzelgänger-Planet befindet sich noch in der Entstehungsphase und wird von einer ihn umgebenden Scheibe aus Gas und Staub gespeist. Dieses Material fällt fortlaufend auf den frei schwebenden Planeten – ein Prozess, der als Akkretion bezeichnet wird. Das Team um Almendros-Abad konnte nun jedoch nachweisen, dass die Akkretionsrate des jungen Planeten nicht gleichmäßig verläuft.

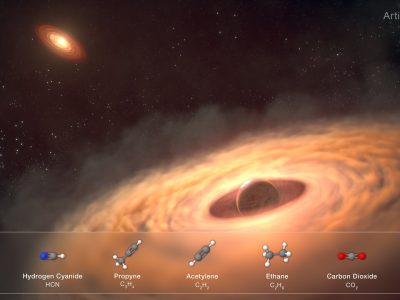

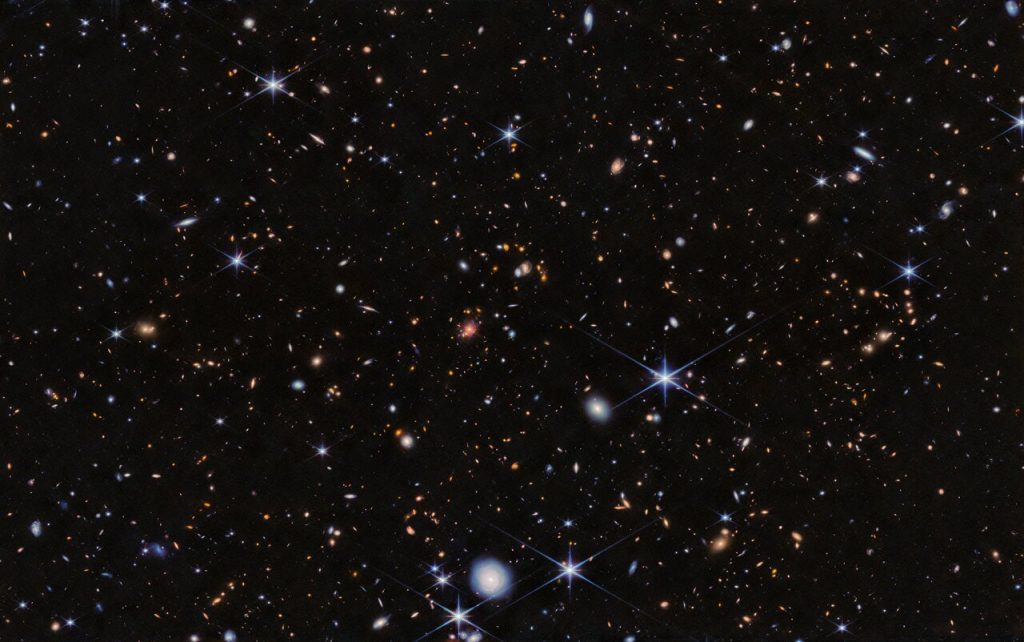

Im August 2025 verschlang der Planet etwa achtmal schneller Materie als noch wenige Monate zuvor – und zwar mit einer Rate von sechs Milliarden Tonnen pro Sekunde! Das entspricht in etwa der Masse des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko oder des Doppelten des gesamten Starnberger Sees. „Dies ist das stärkste Akkretionsereignis, das jemals für ein Objekt planetarer Masse gemessen wurde“, so Almendros-Abad. Die Entdeckung, die heute in den Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde, gelang mit dem Spektrografen X‑shooter am Very Large Telescope (VLT) der ESO in der chilenischen Atacama-Wüste. Zusätzlich nutzte das Team Daten des James-Webb-Weltraumteleskops, betrieben von der NASA, der ESA und der kanadischen CSA, sowie Archivdaten des Spektrografen SINFONI am VLT.

„Die Herkunft von Einzelgänger-Planeten ist noch immer ungeklärt: Handelt es sich um massearme Objekte, die sich wie Sterne bilden, oder um Riesenplaneten, die aus ihren Ursprungssystemen herausgeschleudert wurden?“, fragt Co-Autor Aleks Scholz, Astronom an der Universität St. Andrews in Großbritannien. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zumindest einige dieser Objekte einem ähnlichen Entstehungsweg wie Sterne folgen könnten, da vergleichbare Akkretionsausbrüche bereits bei jungen Sternen beobachtet wurden. Co-Autorin Belinda Damian, ebenfalls Astronomin an der Universität St. Andrews, ergänzt: „Diese Entdeckung verwischt die Grenze zwischen Sternen und Planeten und erlaubt uns einen Blick in die frühesten Entwicklungsphasen von Einzelgänger-Planeten.“

Durch den Vergleich des Lichts vor und während des Ausbruchs sammelten die Forschenden Hinweise auf die Eigenschaften des Akkretionsprozesses. Auffällig ist, dass offenbar magnetische Aktivität eine Rolle beim massiven Einfall der Materie spielte – ein Phänomen, das bislang nur bei Sternen beobachtet wurde. Dies legt nahe, dass selbst massearme Objekte über starke Magnetfelder verfügen können, die solche Akkretionsereignisse antreiben. Zudem stellten die Forschenden fest, dass sich während des Ausbruchs auch die chemische Zusammensetzung der Scheibe um den Planeten veränderte: Während des Ereignisses konnte Wasserdampf nachgewiesen werden, zuvor jedoch nicht. Dieses Phänomen war bislang nur bei Sternen, nicht aber bei Planeten jeglicher Art bekannt.

Frei schwebende Planeten sind schwer aufzuspüren, da sie sehr lichtschwach sind. Doch das im Bau befindliche Extremely Large Telescope (ELT) der ESO, das unter dem weltweit dunkelsten Himmel für astronomische Beobachtungen betrieben wird, könnte das ändern. Seine leistungsstarken Instrumente und der riesige Hauptspiegel werden es ermöglichen, weitere dieser einsamen Planeten aufzuspüren und zu untersuchen – und so besser zu verstehen, inwiefern sie sternähnlich sind. Wie die Co-Autorin und ESO-Astronomin Amelia Bayo es formuliert: „Die Vorstellung, dass ein Objekt planetarer Masse sich wie ein Stern verhalten kann, ist schlicht überwältigend – und lädt uns dazu ein, uns zu fragen, wie fremde Welten in ihren frühesten Entwicklungsphasen aussehen könnten.“

MN

Hintergrundinformationen

Diese Studie wurde in der Facharbeit „Discovery of an Accretion Burst in a Free-Floating Planetary-Mass Object“ vorgestellt, die in den Astrophysical Journal Letters erscheinen wird (doi:10.3847/2041–8213/ae09a8).

Das Autor*innenteam umfasst V. Almendros-Abad (Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Palermo, Italien), Aleks Scholz und Belinda Damian (beide University of St. Andrews, Großbritannien), Ray Jayawardhana und Laura Flagg (beide Johns Hopkins University, USA), Amelia Bayo (Europäische Südsternwarte, Deutschland), Koraljka Mužić (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal), Antonella Natta (School of Cosmic Physics, Dublin Institute for Advanced Studies, und University College Dublin, Irland), Paola Pinilla (Mullard Space Science Laboratory, University College London, Großbritannien) sowie Leonardo Testi (Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna, Italien).

Links

- Forschungsartikel

- Fotos vom VLT

- Neue ESO-Analyse bestätigt schwere Beeinträchtigungen durch geplanten Industriekomplex in der Nähe des Paranal

Link zur ESO-Pressemitteilung eso2516b

Danke Andreas für deinen ausführlichen sehr guten Bericht über das HTT 2025. Das entschädigt für das verpasste Event. ;) Bis…