Forschende haben erstmals den Moment ermittelt, in dem sich Planeten um einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems zu bilden beginnen. Mit dem ALMA-Teleskop, an dem die Europäische Südsternwarte (ESO) beteiligt ist, und dem Weltraumteleskop James Webb haben sie den Nachweis für die Entstehung der ersten winzigen Teilchen aus planetarem Material erbracht – heiße Mineralien, die gerade beginnen, sich zu verfestigen. Diese Entdeckung zeigt erstmals ein Planetensystem in einem so frühen Stadium seiner Entstehung und öffnet ein Fenster in die Vergangenheit unseres eigenen Sonnensystems.

„Zum ersten Mal haben wir den frühesten Zeitpunkt bestimmt, zu dem die Planetenentstehung um einen anderen Stern als unsere Sonne beginnt“, sagt Melissa McClure, Professorin an der Universität Leiden in den Niederlanden und Hauptautorin der neuen Studie, die heute in Nature veröffentlicht wurde. Mitautorin Merel van ‚t Hoff, Professorin an der Purdue University in den USA, vergleicht ihre Ergebnisse mit „einem Bild des jungen Sonnensystems“ und sagt: „Wir sehen ein System, das so aussieht, wie unser Sonnensystem, als es gerade begann, sich zu bilden.“

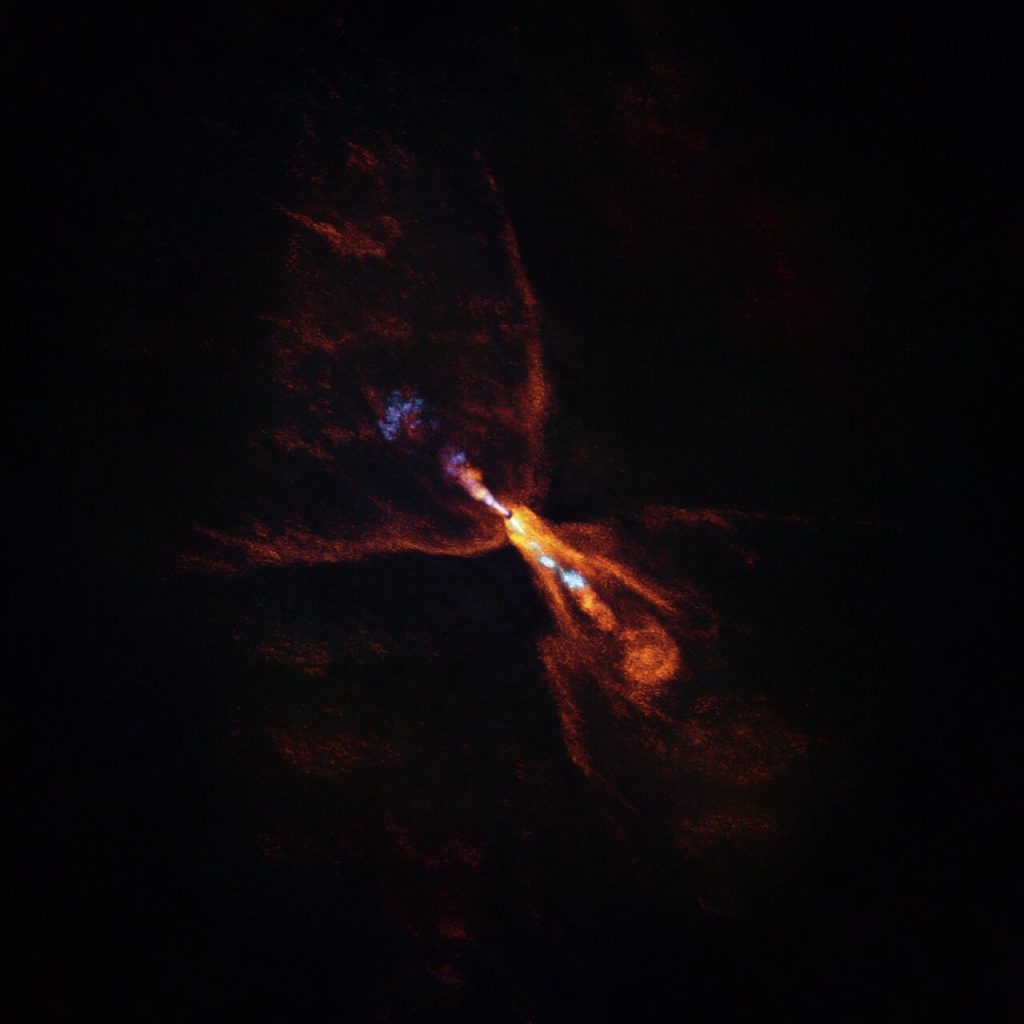

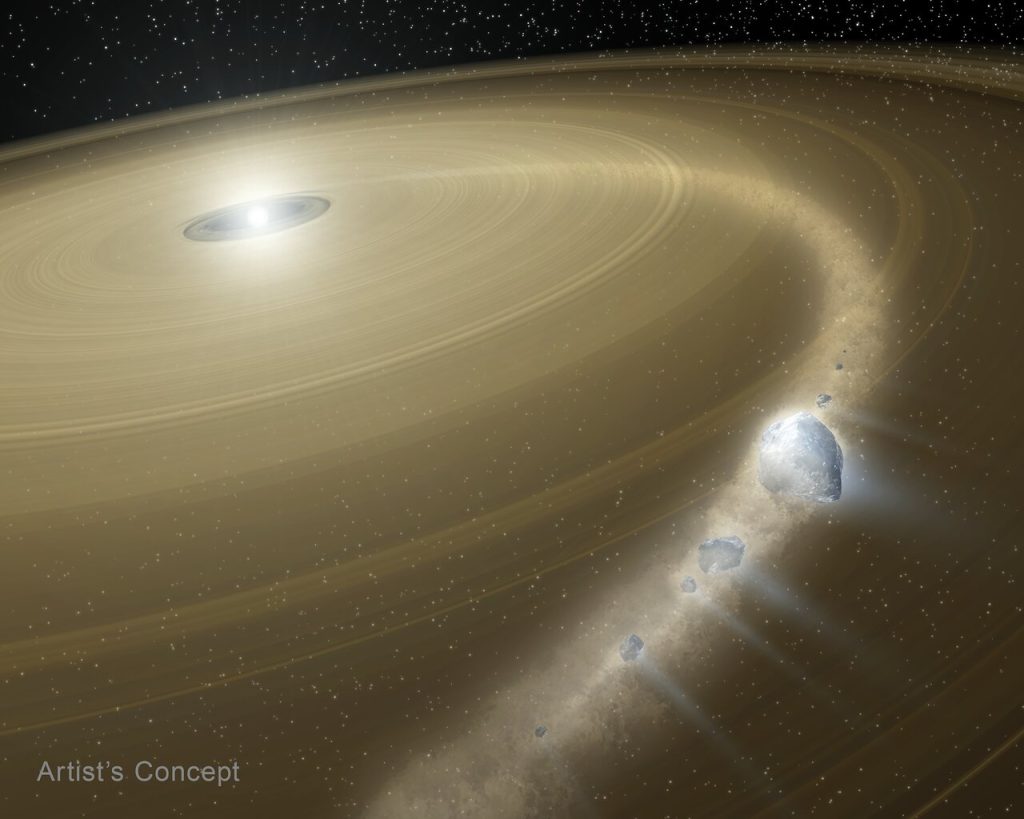

Dieses neu entstandene Planetensystem entsteht um HOPS-315, einen „Proto-“ oder Baby-Stern, der etwa 1.300 Lichtjahre von uns entfernt unserer einst entstehenden Sonne ähnelt. Um solche Baby-Sterne herum finden Astronominnen und Astronomen oft Scheiben aus Gas und Staub, die als „protoplanetare Scheiben“ bezeichnet werden und die Geburtsstätten neuer Planeten sind. Zwar hat man bereits junge Scheiben mit neugeborenen, massereichen, Jupiter-ähnlichen Planeten beobachtet, sagt McClure: „Wir haben immer gewusst, dass die ersten festen Bestandteile von Planeten, die sogenannten Planetesimale, weiter zurück in der Zeit, in früheren Stadien, entstehen müssen.“

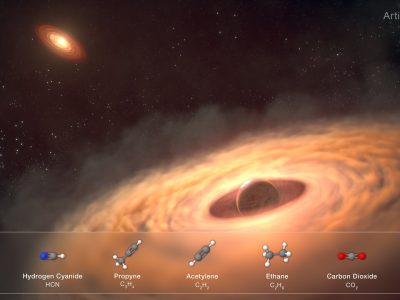

In unserem Sonnensystem findet sich das früheste feste Material, das sich in der Nähe der heutigen Position der Erde um die Sonne verdichtet hat, in alten Meteoriten. Astronominnen und Astronomen bestimmen das Alter dieser urzeitlichen Gesteinsbrocken, um festzustellen, wann die Uhr für die Entstehung unseres Sonnensystems zu ticken begann. Solche Meteoriten sind vollgepackt mit kristallinen Mineralien, die Siliziummonoxid (SiO) enthalten und sich unter den extrem hohen Temperaturen in jungen planetarischen Scheiben verdichten können. Im Laufe der Zeit verbinden sich diese neu kondensierten Feststoffe miteinander und bilden den Keim für die Planetenentstehung, während sie an Größe und Masse zunehmen. Die ersten kilometergroßen Planetesimale im Sonnensystem, aus denen Planeten wie die Erde oder der Kern des Jupiter entstanden, bildeten sich unmittelbar nach der Kondensation dieser kristallinen Mineralien.

Die neue Entdeckung liefert Hinweise darauf, dass diese heißen Mineralien in der Scheibe um HOPS-315 zu kondensieren beginnen. Aus den Ergebnissen folgt, dass SiO sowohl in gasförmigem Zustand um den Baby-Stern herum als auch in diesen kristallinen Mineralien vorhanden ist, was darauf hindeutet, dass es gerade erst beginnt, sich zu verfestigen. „Dieser Prozess wurde noch nie zuvor in einer protoplanetaren Scheibe – oder sonst außerhalb unseres Sonnensystems – beobachtet“, sagt Co-Autor Edwin Bergin, Professor an der University of Michigan, USA.

Der Nachweis dieser Mineralien gelang zunächst mit dem Weltraumteleskop James Webb (JWST), einem Gemeinschaftsprojekt der Raumfahrtbehörden der USA, Europas und Kanadas. Um herauszufinden, woher die Signale genau kamen, beobachtete das Team das System mit ALMA, dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, der von der ESO zusammen mit internationalen Partnern in der chilenischen Atacama-Wüste betrieben wird.

Anhand dieser Daten stellte das Team fest, dass die chemischen Signale aus einem kleinen Bereich der Scheibe um den Stern kamen, der dem Ring des Asteroidengürtels um die Sonne entspricht. „Wir finden diese Mineralien tatsächlich an derselben Stelle in diesem extrasolaren System, an der wir sie auch in Asteroiden im Sonnensystem entdecken“, sagt Co-Autor Logan Francis, Postdoktorand an der Universität Leiden.

Deswegen bietet die Scheibe von HOPS-315 eine einzigartige Vorlage für die Erforschung unserer eigenen kosmischen Geschichte. Van ‚t Hoff sagt: „Dieses System ist eines der besten, die wir kennen, um einige der Prozesse zu untersuchen, die in unserem Sonnensystem stattgefunden haben.“ Es bietet Forschenden zudem eine neue Möglichkeit, die frühe Planetenentstehung zu untersuchen, indem es als Vertreter für neu entstandene Sonnensysteme in der Milchstraße dient.

Die ESO-Astronomin und europäische ALMA-Programmmanagerin Elizabeth Humphreys, die nicht an der Studie beteiligt war, sagt: „Ich war wirklich beeindruckt von dieser Studie, die eine sehr frühe Phase der Planetenentstehung aufzeigt. Sie legt nahe, dass HOPS-315 uns dem Verständnis der Entstehung unseres Sonnensystems näherbringt. Dieses Ergebnis unterstreicht die vereinte Stärke von JWST und ALMA für die Erforschung protoplanetarer Scheiben.“

MN

Hintergrundinformationen

Diese Forschungsergebnisse wurden in dem Artikel „Refractory solid condensation detected in an embedded protoplanetary disk” (doi:10.1038/s41586-025–09163‑z) vorgestellt, der in Nature erscheinen wird. Das Team besteht aus M. K. McClure (Sternwarte Leiden, Universität Leiden, Niederlande [Leiden]), M. van ’t Hoff (Fachbereich Astronomie, Universität Michigan, Michigan, USA [Michigan] und Purdue University, Fachbereich Physik und Astronomie, Indiana, USA), L. Francis (Leiden), Edwin Bergin (Michigan), W.R. M. Rocha (Leiden), J. A. Sturm (Leiden), D. Harsono (Institut für Astronomie, Fachbereich Physik, Nationale Tsing Hua Universität, Taiwan), E. F. van Dishoeck (Leiden), J. H. Black (Technische Hochschule Chalmers, Abteilung für Weltraum, Erde und Umwelt, Onsala Space Observatory, Schweden), J. A. Noble (Physik von den Wechselwirkungen zwischen Ionen und Molekülen, CNRS, Aix Marseille Université, Frankreich), D. Qasim (Southwest Research Institute, Texas, USA), E. Dartois (Institut für Molekularwissenschaften Orsay, CNRS, Universität Paris-Saclay, Frankreich).

Links

- Forschungsartikel

- Fotos von ALMA

- Neue ESO-Analyse bestätigt schwere Beeinträchtigungen durch geplanten Industriekomplex in der Nähe des Paranal

Link zur Pressemitteilung der ESO

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]