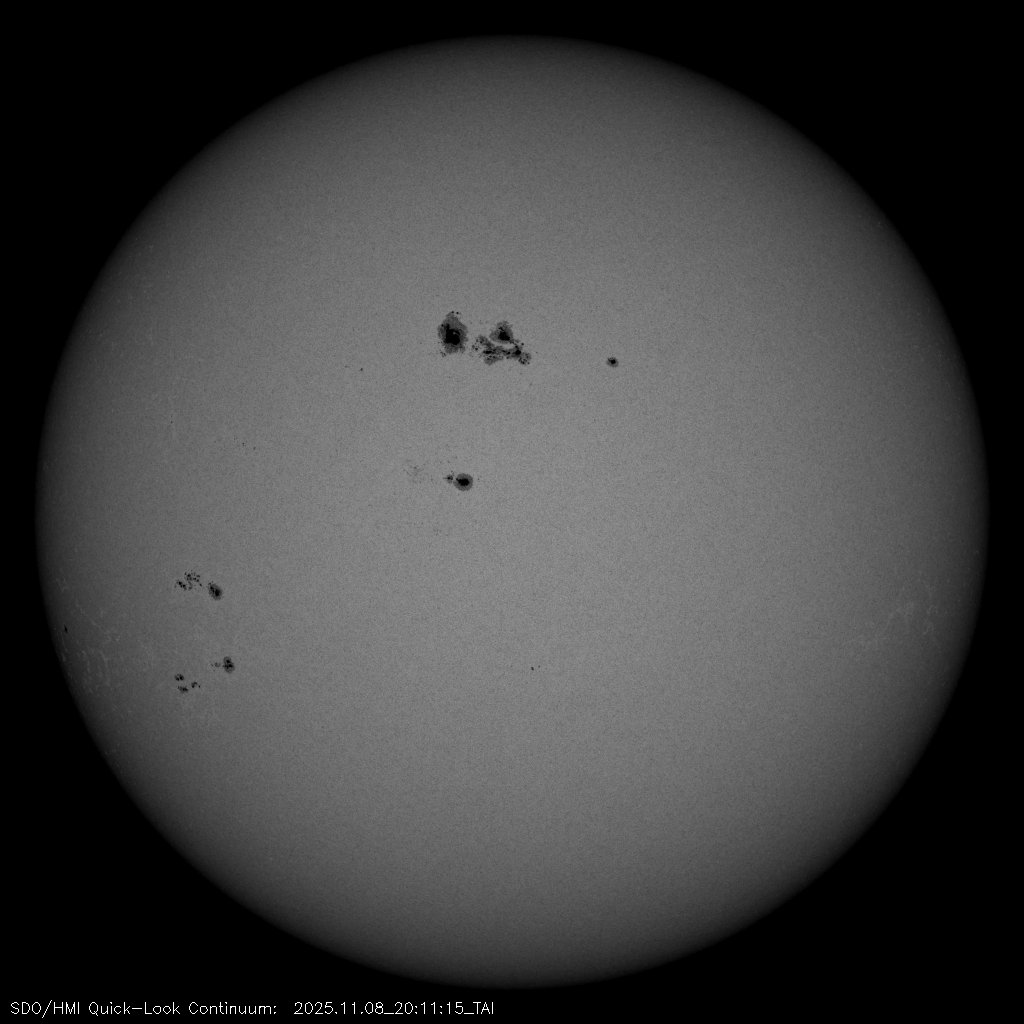

Auch in den derzeit recht trüben Novembernächten gibt es Interessantes am Himmel zu beobachten. Vor allem, wenn ein großer Sonnenfleck auf unserer Sonne zu sehen ist. Die Sonnenfleckengruppe AR 4274 verursachte zahlreiche erdgerichtete Röntgenflares der Strahlungsklasse M und X, wobei drei Flares und die anschließenden koronalen Massenauswürfe (CME) eine breitere mediale Aufmerksamkeit erfuhren. Die ersten beiden Schockwellen der CME, die durch einen X1.2- und einen X1.7‑Flare zwei Tage zuvor verursacht wurden, sollten in der Nacht vom 11. auf den 12. November kurz hintereinander auf der Erde eintreffen. Diese erzeugten um 23:30 Uhr UTC einen schweren geomagnetischen Sturm der Klasse G4 im Erdmagnetfeld. Obwohl ich mich in jener Nacht schon fürs Bett fertig gemacht hatte und die Wetteraussichten für den Spreewald eher schlecht standen, beobachtete ich die Situation ab 23 Uhr.

Bis 1:30 Uhr trafen in der Zwischenzeit schon erste Fotos von den Polarlichtern aus Nordamerika ein. Sie waren bis nach Kalifornien, Florida und Texas hinein zu sehen. Das Ganze erinnert an die Polarlichter, die am 10. Mai und 10. Oktober 2024 über Deutschland zu sehen waren. Auf der DWD-Webcam in Falkenberg (Oder-Spree) war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts zu sehen. Das Erdmagnetfeld zeigte einen starken Ausschlag mit einem Bt-Wert von 57 nT und einem Bz-Wert von ‑55 nT, gepaart mit schnellen Protonen von bis zu 800 km/s. Das ist eigentlich eine Garantie für gut sichtbare Polarlichter auch von Deutschland aus. Trotzdem war bis kurz vor 2 Uhr MEZ auf den Webcams der „üblichen Verdächtigen” noch nichts zu erkennen. Plötzlich zeigte sich ein hauchzarter, rosafarbener Schimmer auf der Wettercam, denn in der Zwischenzeit hatte es aufgeklart.

Danach ging alles sehr schnell. Ich zog mich wieder an, und binnen fünf Minuten war die Kameraausrüstung (Canon EOS 6D und Stativ) zusammengepackt. Kurz nach 2:15 Uhr stand ich auf einer kleinen Anhöhe über dem Nebel in Treppendorf. Tatsächlich war der Himmel an einigen Stellen nahe dem Horizont in Richtung Norden leicht rötlich verfärbt. Später war deutlich sichtbares Polarlicht auf einer Länge von bis zu 100° und in einer Höhe von bis zu 40° zu sehen. Es gab zwei Peaks mit einigen hellen Streamern und deutlich visuell sichtbaren roten Vorhängen. Das rötliche Glühen in dieser Polarlichtnacht hielt sich bis 3:30 Uhr. Danach zog langsam Hochnebel auf, der die Beobachtung des dritten Substurms kurz nach 4 Uhr leider verhinderte. Im Nachhinein verursachte die Materiewolke der beiden Flares einen starken G4-Sturm mit einem Kp-Wert von 9. Selbst auf den Alpenwebcams und sogar in Südspanien waren Polarlichter am Horizont erkennbar.

Am Nachmittag desselben Tages sollte die Teilchenwolke des X5.1‑Flares schließlich mit hoher Geschwindigkeit das Erdmagnetfeld erreichen. Im Gegensatz zu den anderen Röntgenflares war dieser nicht genau auf die Erde ausgerichtet. Je nach Modell gab es verschiedene Ankunftszeiten. Bis 20 Uhr MEZ tat sich allerdings nichts. Schließlich verzeichnete der ACE-Satellit am Lagrangepunkt L1 zwischen Erde und Sonne einen Impakt der Teilchenwolke. Leider war die Teilchendichte zu gering und das Erdmagnetfeld überwiegend nach Richtung Norden ausgerichtet. Somit verpuffte die Energie der geladenen Teilchen größtenteils. Trotzdem gab es in jener Nacht helle Polarlichter über Nordamerika, wenn auch nicht so eindrucksvoll wie in der Nacht zuvor.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Polarlichtoval bereits von Europa weggedreht. Allenfalls war zwischen der hohen Zirrusbewölkung gegen 4 Uhr morgens ein hauchzarter rötlicher Schimmer auf der Webcam in Falkenberg zu erkennen. Doch warum hat Europa in der Nacht vom 11. auf den 12. November weniger Polarlichter gesehen als Nordamerika? Das liegt daran, dass sich der geomagnetische Nordpol näher an Nordamerika befindet. Orte in Nordamerika, die geographisch weiter südlich als vergleichbare Orte in Europa liegen, liegen geomagnetisch gesehen weiter nördlich. Aus diesem Grund bieten die nördlichen US-Bundesstaaten einen deutlichen Vorteil für imposante Polarlichterscheinungen als Orte in Mitteleuropa.

Weiterführende Links:

Spiegel.de – Polarlichter über Europa | Tagesschau – Chance auf erneutes Himmelsspektakel | Frankfurter Rundschau – Warum es letzte Nacht kein Polarlicht-Spektakel über Deutschland gab | AKM-Forum – Polarlicht 2025−11−11÷12

[…] eine Zeichnung vom 1. November und Berichte und Artikel hier (lang, mit Zeichnungen), hier, hier, hier, hier und […]